Sexsucht und Liebesverlangen

eines Mannes ohne Eigenschaften

1. Mythos und Diagnose

{1} Der Beitrag identifiziert die Hauptfigur Ulrich im Mann ohne Eigenschaften von Robert Musil als Don Juan und Casanova. Wer aber ist in einer solchen Lektüre Don Juan, wer ist Casanova, und wer ist Ulrich? Im Fall von Don Juan ist von einer mythologischen Figur auszugehen, bei Casanova von einer historischen Persönlichkeit, sie können beide in einem einzigen Mythos zusammengefasst werden, welcher als neuer Mythos im Sinne von Roland Barthes verstanden werden kann, so wie der französische Kulturanalytiker und Semiotiker sie in seinem Buch Mythen des Alltags exemplarisch aufführt und semiologisch erklärt. Laut Barthes lassen sich moderne Mythen in eine logische Struktur übersetzen. Demnach handelt es sich bei Don Juan und Casanova um männliche Frauenverführer-Gestalten, die ihrer Sexualität ausgeliefert sind und an ihrem libidinösen Begehren zu Grunde gehen, weil sie nicht zu lieben vermögen. Die Aussage bzw. der Diskurs des Mythos kann auch als Resultat einer wissenschaftlich-empirischen Diagnose aufgefasst werden: Für die Psychiatrie, die klinische Psychologie und die Psychoanalyse dürfte es sich beim Verhalten von Männern wie Don Juan und Casanova um ein Krankheitsbild handeln, der obige Satz gibt die Symptome einer psychischen Erkrankung wieder; Donjuanismus ist als Bezeichnung für eine Persönlichkeitsstörung in Lehrbüchern zu finden, und eine ärztliche Lektüre von Casanovas Lebensbeschreibung wird kaum umhin kommen, darin genau das zu erkennen, nämlich die Selbstanamnese eines am Ende furchtbar leidenden psychisch Kranken.

Anmerkungen & Verweise:

Vgl. Stéphane Gödicke: Donjuanismus im Mann ohne Eigenschaften, oder Geschlecht, Gewalt und Erkenntnis. In: Musil an der Schwelle zum 21. Jahrhundert. Internationales Kolloquium Saarbrücken 2001. Hrsg. von Marie-Louise Roth und Pierre Béhar (= Musiliana 10). Frankfurt/M. 2005, S. 21–44. Es handelt sich m.W. um die bisher einzige einschlägige Studie zu dem Thema, wenngleich bloß mit Bezug auf Don Juan. Als Merkmale des Don-Juan-Mythos, die auch an Ulrich erkennbar sind, zählt Gödicke auf: „Das Jagd-Motiv, den Vergleich zwischen Verführung und Erkenntnis, die Verbindung von Gewalt und Liebe bzw. Gewalt und Erkenntnis, oder Leiden und Erkenntnis. Nach der Utopie […] kommen immer die Ernüchterung und Enttäuschung“ (S. 23).

{2} Die Diagnose stützt sich freilich nicht auf Leib und Seele eines Menschen aus Fleisch und Blut, sondern auf eine mythologische Gestalt, die aus einer Fülle von Einzelelementen zusammengesetzt im kulturellen Gedächtnis der westlichen Gesellschaft verankert ist. So wird die Diagnose zur Kulturdiagnose, besonders wenn sie statt durch die Psychiatrie von der Sozial- bzw. Kulturwissenschaft erstellt wird, wodurch die Aussage des Mythos eine Ausweitung erfährt zu: Männer mit sexuellem Suchtverhalten, die nicht lieben können, repräsentieren unser Zeitalter, das zunehmend von sexueller Ausbeutung mannigfaltiger Art von Frauen durch Männer geprägt ist. Die Kulturdiagnose erhält dadurch einen mehrfachen Sinn, dass sie zunächst auf einer primären Ebene von den Kunstschaffenden ausgeübt wird, die den neuen Mythos durch Reanimierung bestehender Mythologien gestalten, der auf einer weiteren Ebene Basis wissenschaftlichen Erkenntnisstrebens wird, wobei auch die Diagnose als selbst-reflexives Verfahren einen zusätzlichen Bestandteil des Mythos bilden kann. Hier nun kommt Ulrich, der Mann ohne Eigenschaften, ins Spiel. Seine Sexsucht und Liebesunfähigkeit wird von ihm selbst und von seiner Leserin diagnostiziert; Kulturdiagnose in dem beschriebenen Sinn betreiben an ihm die Romanfigur, der Autor, die Interpretin, indem sie „Psychologie als Kulturdiagnose“ in dem Roman verortet und selbst durch ihre Analysen betreibt, und schließlich auf einer Meta-Meta-Ebene geschieht sie durch jene Diagnose, die das alles – nämlich das Zusammenspiel von Mythos und Logos – überblickt.

Anmerkungen & Verweise:

Barbara Neymeyr: Psychologie als Kulturdiagnose. Musils Epochenroman Der Mann ohne Eigenschaften. Heidelberg 2005. „Erkenntnisinteresse“: „die komplexen […] Vermittlungen zwischen psychologischer und historischer Diagnose zu analysieren, die Musils Roman bestimmen“ (S. 14). „Psychologische Diagnose vermittelt Musil mit Epochenreflexion und Kulturkritik […]“ (S. 77).

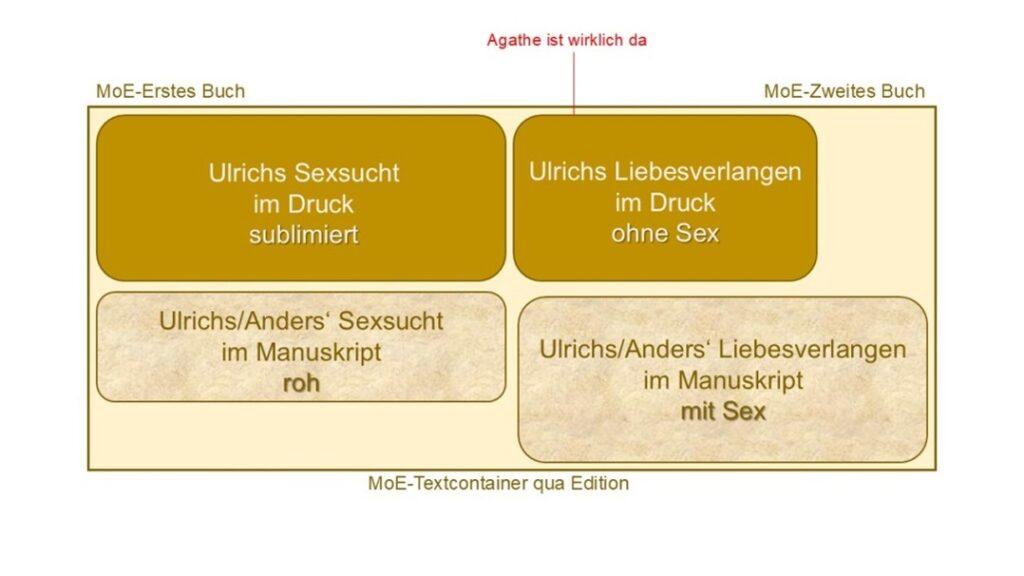

{3} Es wäre viel simpler, wenn es sich beim Mann ohne Eigenschaften um einen einfachen, linear strukturierten Roman handeln würde. Das ist nicht der Fall, der Leser bewegt sich in dem Romanfragment wie in einem riesigen Textcontainer, in dem sich nicht ein Ulrich, sondern vier Ulriche befinden, in jeder der Kammern ein anderer; der Text in den vier Kammern, die sich zueinander wie kommunizierende Gefäße der Kybernetik verhalten, nimmt metaphorisch gesprochen drei Aggregatzustände an, einen festen (im gedruckten, autorisierten Text), einen flüssigen (in den nachgelassenen Manuskriptentwürfen) und einen gasförmigen (in den unausgeführten Konzeptionen der Nachlass-Notizen). Diese zu wenig beachtete Differenz erfordert eine Lektüre des Romans, die nicht linear in horizontaler Richtung den Zeilen einer vom Autor autorisierten Buchausgabe folgt, sondern auch eine stufenweise vertikale Lektüre längs der Nachlassfassungen und durch die digitale Editionsweise sogar eine sprunghafte diagonale Lektüre erlaubt, über die von Musil selbst gesetzten Querverweise innerhalb des räumlichen Textkontinuums. Die folgende Grafik veranschaulicht, was dies für das Thema bedeutet:

{4} Wie die Grafik zeigt, wird im Mann ohne Eigenschaften noch ein zweiter Mythos beschworen, neben Spaltungsmythen der Sexualität nach dem Muster von Don Juan und Casanova sind es Vereinigungsmythen der Liebe nach platonischen Mustern, Ausdruck eines unstillbaren Liebesverlangens des Mannes ohne Eigenschaften. Der Roman versteht sich in den Worten der weiblichen Hauptfigur als „die letzte Liebesgeschichte, die es geben kann“, dem Autor zufolge schreibe er „ja sozusagen die letzte Liebesgeschichte“. Auch die Liebe erhält im Mann ohne Eigenschaften nicht nur eine mythische, sondern auch eine logische Gestaltung, ist ebenfalls Gegenstand einer multiplen Kulturdiagnose. Sexualität und Liebe gehen in dem Roman nie in eins, sondern sie verhalten sich zueinander komplementär, ausgedrückt in dem Bild von den zwei Bäumen des Lebens, dem Baum der Liebe und dem Baum der Gewalt. Der Roman erzählt die Geschichte einer mühsamen und redseligen Ablösung und Befreiung eines Mannes von seiner Sexsucht durch Liebesverlangen; die Wende ist durch Ulrichs Begegnung mit seiner Schwester Agathe, vorgezeichnet, die das Erste Buch des Romans vom unvollendeten Zweiten Buch trennt, irreversibel markiert erst im Kapitel 24 Agathe ist wirklich da.