Über Perspektiven autobiographischen Schreibens

Vortrag von Walter Fanta am 18. Oktober 2025 in palù del Fersina

Parallelogramm von Verschiebungen

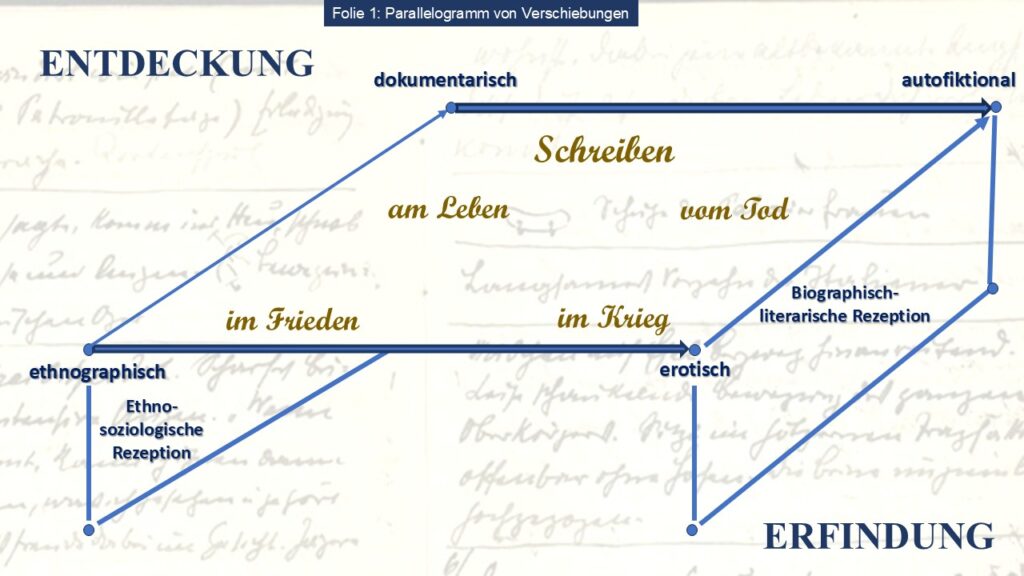

{1} Das Tal erzählt. Was erzählt das Tal? Was erzählt das Fersental im Schreiben und durch die Schrift von Robert Musil? Mehr als bloß die Novelle Grigia. Mit deren erster Veröffentlichung als Vorabdruck in der hochangesehen Zeitschrift Der Neue Merkur im Dezember 1921 in München, dem Gewissen der Weimarer Republik, ist die Erzählung des Tales noch nicht zu Ende und die Geschichte des Herrn Oberleutnant Robert Edler von Musil mit dem Fersental noch lange nicht abgetan. Ich habe mir vorgenommen, Sie im Ganzen aufzutischen, als Fallgeschichte über Perspektiven autobiographischen Schreibens, graphisch darstellbar als Parallelogramm von Verschiebungen.

{2} Die kleine Zeichnung demonstriert die Zusammenhänge von Lese- und Schreibprozessen vom 25. Mai 1915, dem Tag, an dem Robert Musil das Fersental betreten hat, bis zum heutigen Tag. Der Weg führt von der Entdeckung zur Erfindung im Schreiben dieses Autors; unser Weg als Lesende bringt uns wieder zur Entdeckung zurück, vielleicht zu weiterer Erfindung. Musils Schreiben in sein Heft ist zuallererst das eines Beobachters; es ist schon korrekt, es als ethnographisch zu bezeichnen; es entsteht ein dokumentarischer Text. Das Dokumentarische bleibt als eine Schicht in allen seinen späteren Versionen erhalten. Die dokumentierte Welt des Tales mit seinen Menschen und Tieren ist eine Welt des Friedens. Der Beobachter und Autor will in seiner Schrift das Leben im Frieden in diesem Tal verewigen, wie es sich scheinbar immer abgespielt hat, in seiner ganzen Fremdheit, wie sie ihm und den anderen von außen kommenden Beobachtern erscheint; alle sind am Leben. Doch als Musil in Palai zu schreiben beginnt, herrscht schon Krieg. Das Leben des Schreibenden ist vom Tod bedroht. Und mit der Schrift, die am Ende entstanden sein wird, wird ihm das Kunststück gelungen sein, in einem gewissen Sinn sein Leben zu retten, eine Rechtfertigung für sein eigenes Überleben zu erfinden. Dies geschieht, indem sich der dokumentarische Bericht in eine autofiktionale Erzählung verwandelt, getrieben von einer unbewussten, einer erotischen Determinierung. Der Autor stirbt trotzdem, wenn auch nicht im Stollen wie vielleicht der Protagonist Homo, seine Erzählung lebt weiter, in den unterschiedlichen Lektüreweisen von uns Nachlebenden. Als Talbewohner lesen wir sie vielleicht als Dokument unserer ethnischen Identität, als Talbesucher registrieren wir die volkskundliche und linguistische Evidenz, als Historiker oder Biographie-Forscher wollen wir aus ihr entdecken, wie es wirklich gewesen sei, Literaturwissenschaftlerinnen wollen auf den Sinn draufkommen und ein Schriftsteller auf Musils Spuren wie ich setzt die Erfindung fort. Im Folgenden skizziere ich die einzelnen Stufen des Schreib-, Lese- und Weiter-Schreib-Prozesses.

Biographisch: Bilder und Briefe

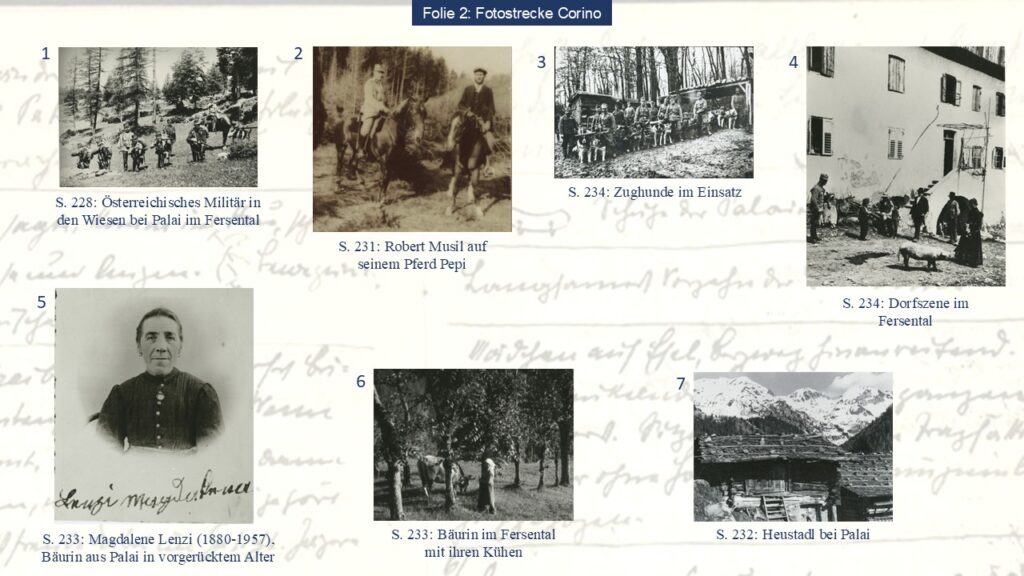

{3} Die Anwesenheit des Oberleutnants im k. u. k. Landsturm-Infanteriebataillon Nr. 169 im Fersental von Mitte Mai bis Ende August 1915 ist durch Bilder und Briefe dokumentiert. In seinem Bildband hat der Musil-Biograph Karl Corino 1988 sieben mit Musils Aufenthalt im Fersental assoziierte Fotographien veröffentlicht: Nur eine zeigt Robert Musil, nämlich die zweite auf seinem Pferd Pepi; aber es ist nicht sicher, dass es im Fersental aufgenommen worden ist. Dies trifft auf das erste und das dritte Foto zu, die allerdings keinen Bezug zur Präsenz Musils haben. Das dritte Foto mit den Zughunden und das vierte mit dem Schwein im Vordergrund dokumentieren Tagebucheintragungen Musils, die als Motive in die Novelle Grigia eingegangen sind. Dasselbe gilt auch für die Bilder der zweiten Reihe: Das Foto der Talbewohnerin Magdalena Lenzi mit dem Zusatz „Bäurin aus Palai im vorgerückten Alter“ sowie das einer anonymen „Bäurin im Fersental mit ihren Kühen“ dienen zur Illustration des später entstandenen literarischen Textes und nicht von Musils Aufenthalt vor Ort und seinen notierten Beobachtungen. Der Name „Lene Maria Lenzi“ steht erst gedruckt im Buch und noch nicht in den handschriftlichen Heftaufzeichnungen. Das letzte Foto vom Heustadl rekurriert ebenfalls auf die Begegnung zwischen der Dorfbewohnerin und dem Ortsfremden, als reales, biographisches Ereignis durch die Heftnotizen nicht gedeckt. Ich werde auf diese Differenz zwischen vermeintlicher Entdeckung und tatsächlicher Erfindung noch sorgfältig eingehen. Vorerst geht es mir darum, Zweifel an der Aussagekraft der Fotos im Bildband von Corino für die Dokumentation der biographischen Evidenz zu säen. Die Fotostrecke von Corino taugt nicht für eine biographische Rekonstruktion, vielmehr handelt es sich um eine Bebilderung dessen, was durch die Novelle aus Musils Fersental-Erfahrung geworden ist.

{4} Im Unterschied dazu liefert eine geniale Entdeckung im Fotoarchiv des Museums für italienische Geschichte in Rovereto zwei authentische Bilddokumente von der Realpräsenz Musils im Fersental. Das eine Foto zeigt den leibhaftigen Musil auf der Eingangstreppe des Pfarrhauses in Palai am Rand einer Runde von österreichischen Offizieren, in der Veröffentlichung Musil en Bersntol von 2012, in einer Vergrößerung unverkennbar und lässig mit einer Zigarette im Mund. Das zweite Foto hat noch viel mehr Signifikanz: Die Offiziersrunde mit Musil als Randerscheinung an einem großen Tisch im Pfarrhaus von Palai inszeniert nahezu perfekt eine Schlüsselstelle von Grigia.

{5} Am Foto ist alles überdeutlich vorhanden. Der Major im Hintergrund, links vorne der betrunkene Musil mit dem leeren Rotweinglas vor sich, man hört ihn förmlich murmeln, „Gott spüren; Gott spüren“; man bemerkt im Belichtungsfehler den Lichtfluss der Petroleumlampe, Musils stierer Blick ist schon auf die tote Fliege bei der Weinlache hinter den Flaschen gerichtet; man kann als Grigia-Leser gar nicht anders als drauf zu warten, dass er die tote Fliege wem ins Gesicht schnippt. Das Foto von Geraldine Farrar aus dem Corino-Bildband neben die beiden entdeckten Archivfotos zu stellen ist unvermeidlich. Wir entdecken in den Dokumenten von Musil en Bersntol Musils Grigia und umgekehrt.

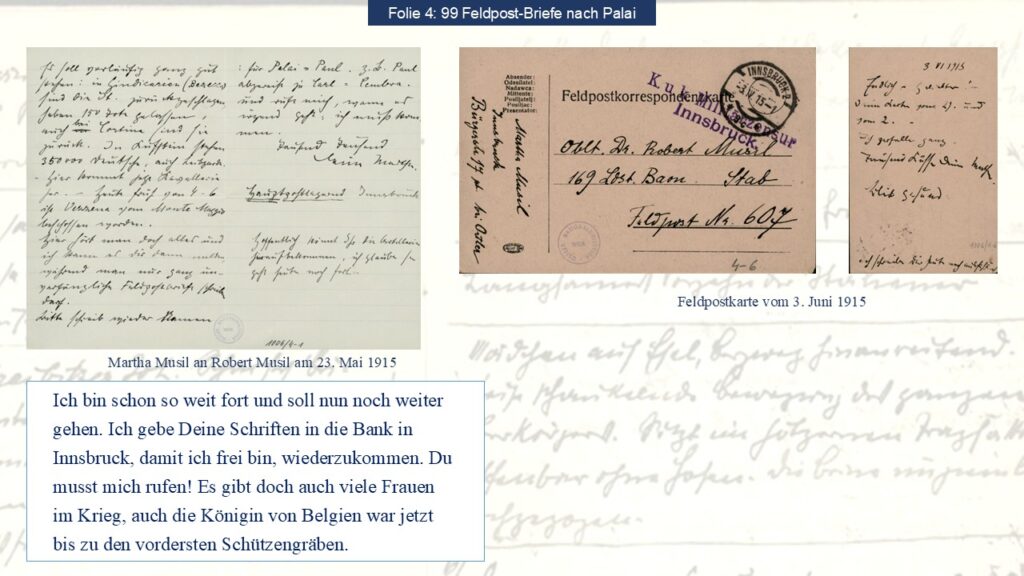

{6} Als eigentümlich für Musils Präsenz in Palai in diesem Sinne würde ich den Quellenwert der 99 Feldpost-Briefe bezeichnen, die Martha Musil zwischen 24. Mai und 31. August 1915 von Innsbruck aus an ihren Mann geschrieben hat. Sie sind Teil eines umfangreichen Konvoluts von Korrespondenzen, die von Musil in Bozen zurückgelassen wurden, als man ihn im April 1917 von dort abkommandierte, 1980 im Keller eines Hauses in Bozen gefunden, an die Österreichische Nationalbibliothek verkauft und 2009 zur Gänze in der digitalen Klagenfurter Ausgabe veröffentlicht. Erhalten sind nur die 99 Briefe von Martha Musil an Robert Musil, seine eher spärlichen Antworten auf Feldpostkarten nicht. Aber es lässt sich aus Marthas Briefen erschließen, was er ihr aus Palai mitteilte, und das ist ziemlich wenig, er schweigt sich aus. Wir haben es hier mit einer Spiegelung zu tun, in dem oft täglich mehrmaligem Schreiben der unermüdlich liebenden und stets tausendfach küssenden Frau an den sich entfernenden und sich ihr entfremdenden Mann schimmern seine kargen Auskünfte über seinen Aufenthalt im Fersental wie undeutliche Reflexe aus trübem Glas. Von permanenten Kopfschmerzen erfahren wir, von Ernährungs- und Verdauungsproblemen –„iss nicht nur Fleisch“, „keine Pilze“ –, von Überarbeitung – Musil schreibt in Palai an dem Theaterstück, aus dem Die Schwärmer wurden, – dass er „so viel zu tun hat, so langweilige Sachen zu tun“ (16.7.), von Gefahren, – geh nicht so allein in den Bergen“ (12.6.), wenn „du auf Stellungen gehst, um zu rekognoszieren“ (erst Mitte August) und von einem italienischen „Aeroplan“ als „Gefahr für das Schulhaus“, „überall Gefahr“ (am 24.8.). Für Martha bedeutet Musil en Bersntol ein riesengroßes Trauma, Musils ganze Existenz dort eine einzige katastrophale Kränkung: „dass du mich fortgeschickt hast“ (am 3.6.). Davon, und von nichts anderem handeln die inbrünstigen 99 Briefe! Den Tag der Kriegserklärung von Italien an Österreich-Ungarn, den 23. Mai 1915, hat Martha bei ihrem Mann in Palai verbracht. Dann habe er sie fortgeschickt. Aus Bozen schreibt sie: „Ich bin schon so weit fort und soll nun noch weiter gehen. Ich gebe Deine Schriften in die Bank in Innsbruck, damit ich frei bin, wiederzukommen. Du musst mich rufen!“

{7} Der Ruf bleibt aus, die Rückkehr Marthas kommt trotz all ihrer vergeblichen Anstrengungen nicht zustande, in seine Nähe zu gelangen, wenigstens nach Pergine. Sie treffen sich bis Ende August noch zwei Mal, am 11./12. Juni in Trient, am 9.-12. Juli in Bozen. Beide Male wiederholt sich danach das Drama: „Du, du treuloser. Bist gern allein […], wenn du auch Sehnsucht nach mir hast.“ (3.6.) „Böser, siehst du jetzt ein, dass ich hätte bleiben sollen […], um das bunte Leben zu sehen und zu spüren“? Doch „bleibst du verschwommen“. Hättest Du Dich, als ich noch dort war, mit mir beschäftigt, so hättest du mich nicht fortgelassen.“ (4.6.)

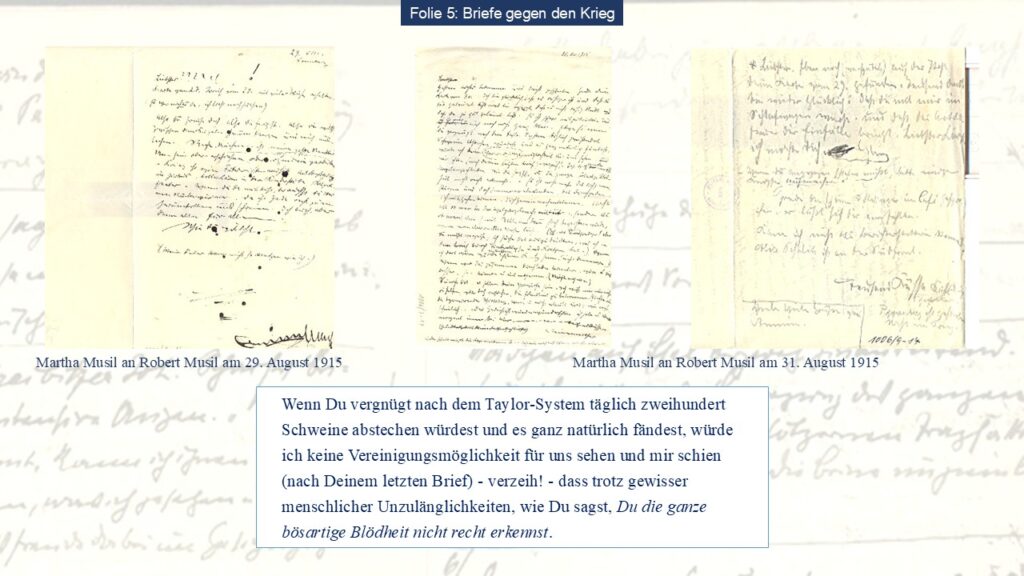

{8} Ähnliches schreibt sie in allen 99 Briefen. Ich könnte stundenlang aus ihnen zitieren. Für unseren Zusammenhang lässt es sich abkürzen: Von ihrem Geliebten aus dem Zentrum seiner Aufmerksamkeit vertrieben, fühlt sie sich von einer tiefen Eifersucht erfasst, auf das, was seinen neuen, von ihr getrennten Lebensinhalt ausmacht. So mächtig wird dieses Gefühl des Getrenntseins in ihr, dass sie sich zweimal dazu hinreißen lässt, ihm von Anzeichen einer beginnenden Schwangerschaft zu berichten, um die Aufhebung der Trennung zu erpressen. Worauf ist die obsessive Eifersucht gerichtet? Abstrakt betrachtet ist der Krieg die Ursache der Trennung. Er ist der Grund, weshalb Musil in Palai ist und sie nicht bei ihm sein darf. Auf sein Soldatentum ist ihre Eifersucht gerichtet, sie möchte ihn und sich „aus diesem Kriegs-Glassturz befreien“ (13.7.). Sie muss hier sein, jammert sie, „weil du dich beugst“ (24.7.). „Dir ist alles wichtiger als ich.“ (27.7.) Als Musil schließlich aus dem Fersental an die Front abberufen wird, eskaliert Marthas Eifersucht auf den Krieg: „Also Du freust Dich, also Du feixt. Also Du willst zwischen den Kugeln herumtanzen und mich auslachen. Rache, rächen ist meine erste Reaktion.“ (29.8.) Seiner Kampfesbereitschaft erteilt sie eine unmissverständliche Absage.

{9} Vor dem Beginn von Musils Fronteinsatz ist Marthas hasserfüllte Eifersucht noch nicht ganz so abstrakt auf den Krieg gerichtet, sondern konkret auf den Ort der erzwungenen Entfernung und Entfremdung fokussiert: „Du in Palai … du in meinem Kopf … gehst du fort“ (23.7.). Sie kränkt sich zutiefst, „weil er, der Geliebte, in Wiesen träumt.“ (7.8.) Die Abneigung gegen den Ort der Abwesenheit ist von Beginn an da, schon am 5. Juni schreibt sie die vielsagenden Sätze, mit denen ich die Zitatreihe aus Marthas Feldpost nach Palai beende. In ihnen manifestiert sich ein tiefes Ahnen, ein Begreifen von dem, was sich der Wahrnehmung ihres Mannes im Fersental nähert. Am Schluss schreibt sie: „„Ist Erdgeruch nah? Und Jauche? Und starkes Buntes mit übersonntem Gesicht? Ich werde ein Tagebuch schreiben. Du auch!“

Dokument ohne Dichtung

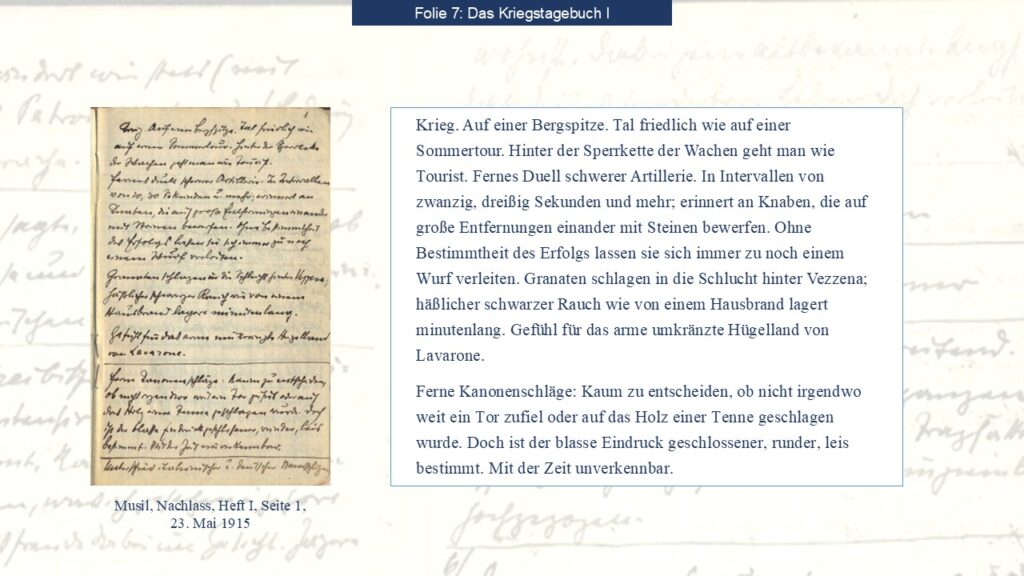

{10} Tatsächlich hat Musil am 23. Mai 1915 in Palai begonnen, das erste seiner beiden Kriegstagebücher zu schreiben. Schreibt er es, um die fremde Welt, in die er eingetreten ist, zu dokumentieren, oder um sie dichterisch zu bewältigen? Die wichtige Frage nach der Grundabsicht für das Schreiben stellt sich, wenn wir den Wirklichkeitswert der Aufzeichnungen beurteilen wollen. Auf 24 Seiten trägt Musil seine Beobachtungen in das Heft ein; an 16 Tagen sind Eintragungen datiert: vom 1. Juni bis zum 22. September, als er sich bereits an der Gebirgsfront auf Tenna befindet. Die Notizen dokumentieren nicht nur Musils Wahrnehmungen des Tals im latenten Kriegszustand und seiner einheimischen Bewohner, sie stellen vielmehr auch den Gegenpol zu Marthas Briefen dar. Sie scheinen die Antwort des schweigsam gewordenen, seiner Frau entfremdeten Ehemannes zu offenbaren, der diese Welt zwischen ewigem Frieden und beginnendem Krieg um jeden Preis für sich behalten will. Dass die Heftnotizen Dokument sind und nicht Dichtung, legen die vier Gedichte nahe, nach dem Zusammensein mit Martha im Juni und Juli in Bozen geschrieben – Gedichte an seine Frau, für die Geliebte. Ich sehe es so, dass Musil sich durch das Gedichteschreiben den Kopf frei halten wollte für die Wirklichkeit, die ihm als freier Mann und starker Soldat in Palai entgegentrat, eine Wirklichkeit, der er mit Distanz begegnen konnte, während er sich in den Liebesgedichten auslieferte. Man darf nicht vergessen, dass Musil in Palai zugleich am Drama schrieb, einer Vorstufe der Schwärmer, einer Gegenwelt zu Fersental und Kriegsgrollen. Schlüsselwörter aus den Gedichten finden sich in den späteren Dramentexten wieder, wie „Traumgaukelding!“ „Tückischer Zaubervogel“ und „Dattelleib“. Martha, Gedichte und Drama gehören zusammen. Das Tagebuch aber beginnt mit dem, was der wirkliche und körperliche Musil in seiner Offiziersuniform in der frischen Luft im Fersental wirklich sieht, hört und spürt:

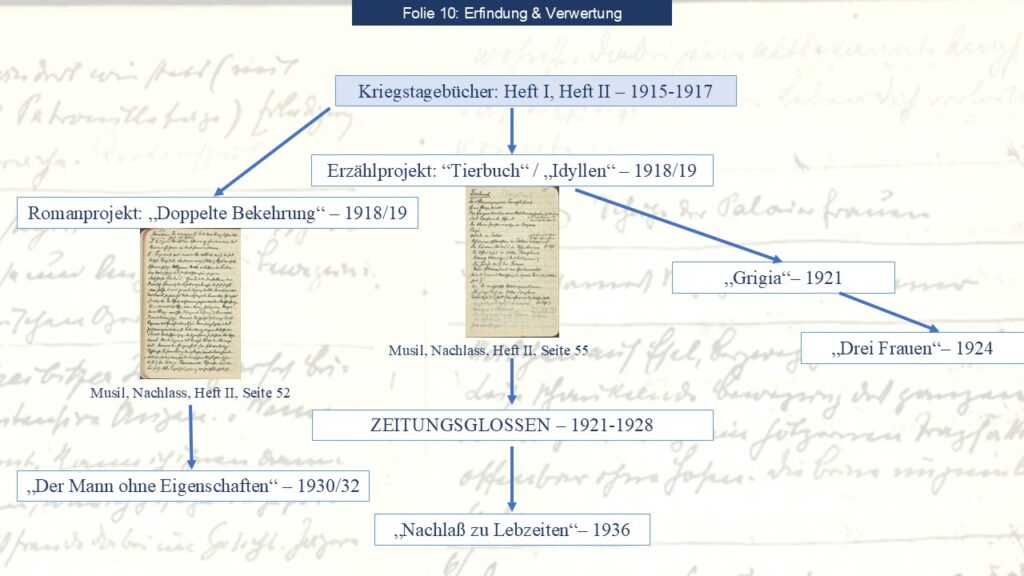

{11} Das Dokumentarische ohne Dichtung – das ist in erster Linie der Krieg. Doch ist der Krieg in diesen 15 Wochen Musils in Palai auf den 24 beschriebenen Heftseiten auch noch fern, das „Leben unverändert wie stets“, wie er am 1. Juni notiert. Auf dieses Leben fokussiert die Aufmerksamkeit des Autors, es bildet ein Zwischenreich:

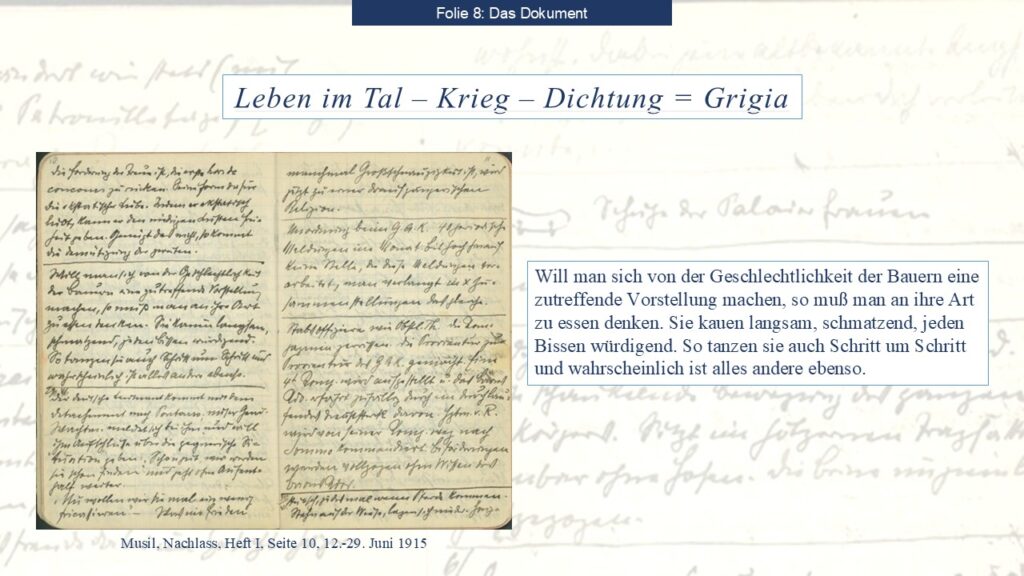

{12} Das „Leben unverändert wie stets“ im Kriegstagebuch repräsentiert das Dokument, auf welches sich das ethnographische Interesse richtet. Dieses Dokument aus 24 Heftseiten stellt die Verbindung zwischen Musil und dem Tal und die Verbindung zwischen Musil und der Tagung her, zwischen uns in diesem Raum. Doch was enthält es ethnographisch Wertvolles? Die Suppe ist in Wahrheit dünn. Über die Lebens- und Arbeitsweise der Talbewohner erfahren wir fast nichts. Musil in seinem Streben nach Distanzierung von seiner Liebe zu Martha vermag das Leben im Tal doch wieder nur in Beziehung zu ihr wahrnehmen. Deshalb ist alles Wahrgenommene in das Licht der Liebe getaucht wie das Negativ einer Fotographie. Und deshalb ist in dieser Negativgeschichte der Liebe zu Martha alles invers gesetzt. Im Fokus stehen von Anfang an die Fersentaler Frauen als potentielle erotische Objekte: „3. Juni 1915: Als man ihr sagte, komm ins Heu, schnob sie heiter aus Nase und Augen. Bewegungen wie in der komischen Oper.“ Die erotische Freizügigkeit der Frauen, ihre spezielle Art zu kommunizieren, führt zur kleinen Sammlung von erotisch konnotiertem Idiolekt am Schluss der Fersentaler Hefteintragungen. Genauso versteht sich die einzige Beschreibung eines bäuerlichen Arbeitsvorgangs, ein Mädel beim Heumachen „legt sich – sehr sinnlich – auf den Bauch darüber und greift nach vorn und hinein.“ Zusammengefasst liegt der Fokus darauf: „Will man sich von der Geschlechtlichkeit der Bauern eine zutreffende Vorstellung machen, so muß man an ihre Art zu essen denken. Sie kauen langsam, schmatzend, jeden Bissen würdigend. So tanzen sie auch Schritt um Schritt und wahrscheinlich ist alles andere ebenso.“

{13} Proto-Grigia halte ich für eine angemessene Bezeichnung des Dokuments; im Kontext von Musils Œuvre billige ich ihm durchaus einen kulturdiagnostischen Eigenwert zu, auch wenn der Informationsgehalt für die Bersntoler Ethnographie in ihm gering ist. Es findet Anschluss an einen zeitgenössischen ethnologischen Diskurs rund um Lévy-Bruhl. Für Musil geht es dabei um ekstatische Ausnahmezustände, um Liebes-Grenzerfahrungen in den Kulturen der ‚Wilden‘, der ‚Primitiven‘ im Kontrast zur gesellschaftlichen Liebesordnung in einer bürgerlichen Gesellschaft. Dieser Diskurs zieht sich durch das gesamte Werk Musils. In der Proto-Grigia hat er noch keine vollendete literarische Form angenommen, die Niederschrift scheint als unmittelbare Dokumentation biographischer Erfahrung zu funktionieren, in einem Modus des Jetzt, der Präsenz. Die beiden Brennpunkte werden von zwei Vereinigungen mit Martha gebildet: Die eine steht im Zeichen der „Scharlachblume“ im „Märchenwald“, in einer am 9. Juni niedergeschriebenen Imagination vor dem realen Treffen mit ihr im Hotelzimmer in der Stadt. „Aber Mystik ist fort; hält sich nicht in der Stadt. Dafür etwas Eiliges, Huschendes. Das Gestohlene dieses kurzen Beisammenseins. Irdisch; heiß wie Sonne auf einem Erdbeerenschlag. Und doch ein Misstrauen: ich will dir nie untreu sein – ohne einzusehen warum, bloß weil du es nicht willst – und du könntest es sein.“

{14} Der Diskurs über die zwei Arten der Vereinigung – die eine in der mythischen Welt der Primitiven „zwischen Anemonen, Vergißmeinnicht, Orchideen, Enzian und (herrlichem grünbraunem) Sauerampfer“, die andere, „wenn man irdisch rechnet. Die Liebe weltmännisch betrachtet.“ Verknüpft ist der kulturanalytisch inspirierte Diskurs mit einem ethischen über Treue/Untreue: „Man kann überhaupt nur lieben, wenn man religiös ist. Untreue bringt um die himmlische Seligkeit; ist ein Sakramentsbruch.“ Hier wird deutlich, der Diskurs hat die dokumentarische Ebene verlassen, die literarische Gestaltung hat eingesetzt, auch wenn sich das Schreiben immer noch im Modus des Entdeckens befindet, noch nicht in dem des Erfindens, was die Bersntoler Realität betrifft. Doch folgt in der Niederschrift ein Einschub für das Theaterstück mit seiner erfundenen Handlung: „Mornas auf dem Lande: […] Er liebt eine Frau und kann nicht widerstehn, eine andre zu probieren. Die Forderung der Treue ist, die erste hors de concours zu rücken. Seine Form dafür die ekstatische Liebe. Indem er ekstatisch liebt, kann er den niedrigen Lüsten Freiheit geben. Genügt das nicht, so kommt die Demütigung der zweiten.“

Die Erfindung der Grigia

{15} Erfindung hat mit Verwertung zu tun; das trifft nicht nur auf technische Erfindungen zu, sondern auch auf die von Schriftstellern. Musil hat alles, was er 1915 bis 1917 als Soldat erlebt, entdeckt und in seinen zwei Kriegstagebüchern notiert hat, nach dem Krieg verwerten wollen, und zwar in seinem Schriftsteller-Beruf zu Geld, nämlich erstens in seinem Romanprojekt, aus dem später Der Mann ohne Eigenschaften wird; den frühesten Plänen zufolge sollte die Handlung in den Krieg reichen; zweitens in den Zeitungsglossen, die in die Sammlung Nachlass zu Lebzeiten eingegangen sind; und drittens in dem Novellenband Drei Frauen mit Grigia und Die Portugiesin. Von dieser Motivation des Verwertens ist auszugehen, um zu verstehen, wie es dazu gekommen ist, dass Homo in Grigia mit einer Bauersfrau, die er nach ihrer Kuh nennt, Sex hat. Die diesbezügliche Novellenhandlung ist frei erfunden, biographisch gibt es für sie keinerlei Evidenz. Dies ergibt sich allein schon aus der Tatsache, dass in den 24 Seiten Heftnotizen weder der Name Grigia auftaucht noch von Sex mit einer Einheimischen irgendwo die Rede ist. Vom Faktum der reinen Erfindung ist auszugehen, darum konzentriere ich mich auf die Fragen: Warum hat Musil diese Geschichte erfunden? Wie hat er sie erfunden? Und wie ist es zu dem autobiographischen Missverständnis gekommen?

{16} Ich zäume das Pferd von hinten auf und beginne mit der Antwort auf die dritte Frage. Bei den Recherchen für seine Musil-Biographie hat Karl Corino 1969 ein Interview mit der Schwester der 1954 verstorbenen Magdalena Lenzi geführt; in einer Fußnote seiner monströsen Biographie teilt er mit, er habe „aufschlussreiche Informationen“ (S. 1615) erhalten. Karl Corino hat mir persönlich von dem Interview erzählt, er habe die über 80-jährige Frau gefragt, ob es im Leben ihrer Schwester damals vielleicht einen österreichischen Offizier gegeben haben könnte. Die Antwort: ‚Jo mei, do worrn oba viele!‘ Was Corino aus dieser Auskunft ableitet, kehrt den Zusammenhang zwischen Biographie und literarischer Fiktion um. Wenn er die biographische zuungunsten der literarischen Ebene dermaßen privilegiert, wenn er das Erfundene als das Biographische ausgibt, welche Lektüre provoziert der Biograph dann? Entwertet er nicht den künstlerischen Wert der Novelle? Erklärt er nicht sogar das von Musil 1915 ins Tagebuch Notierte zur Fiktion, weil es die Grigia-Geschichte verschweige. Bei Corino steht die erfundenen Version.

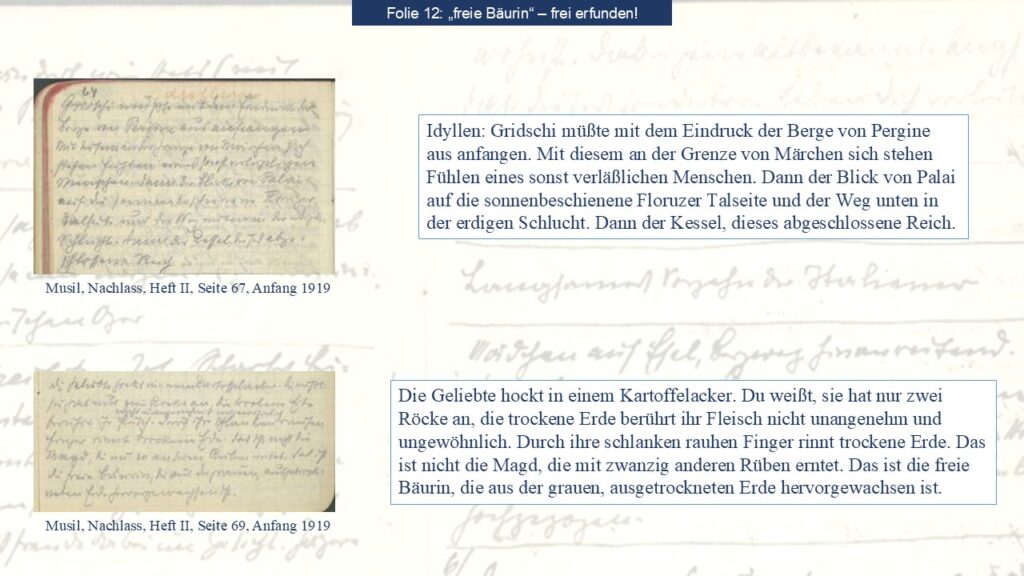

{17} Tatsächlich dürfte gar nichts „im Wesentlichen so abgelaufen“ sein. Das, was Corino für das Wesentliche hält, nämlich der Ehebruch des Autors mit Frau Lenzi, dieses Wesentliche steht nämlich noch nicht in den Hefteintragungen von Frühsommer 1915, sondern erst in auf Anfang 1919 zu datierenden Notizen im anderen, im zweiten Kriegstagebuch. Zu diese Zeit verfolgt Musil den Plan, aus seinen Kriegsaufzeichnungen ein „Tierbuch“ – alternativer Titel „Idyllen“ (Heft II/55) – zu machen. Dort findet sich das erste Mal der Name des Titels bzw. der Titelheldin. Was lesen wir? „Gridschi müsste“ so „anfangen“. Hier ist Gridschi also schon eine literarische Erzählung für ein Buch. Ein paar Heftseiten später steht der Name für die „freie Bäurin“ da, definitiv bereits für eine erfundene Figur! Die Szene ist nicht aus den Aufzeichnungen von 1915 heraus entwickelt. Dort kommen mehrmals Frauen mit hochgezogenen Beinen vor, die vermutlich unter ihren Röcken keine Hosen tragen, aber sie sind nicht individualisierte Geliebte, über deren Unterwäsche der Schreiber etwas weiß, keine aus der grauen Erde gewachsene „freie Bäuerin“.

{18} Auf die Kartoffelacker-Notiz schließt in Heft II die Skizze der Heustadl-Szene an. Dagegen ist in der Novelle die Reihenfolge vertauscht, zuerst sieht Homo Grigia im Kartoffelacker hocken, dann trifft er sich mit ihr im Heu. Aber zu beiden Szenen gibt es keine Vorbilder in den Notizen von 1915, aus denen sonst viele notierte Beobachtungen wortwörtlich übernommen worden sind. Als Überschrift steht vor der Heustadl-Skizze von 1919 das unterstrichene Wort „Gridschi“. Damit kommt wieder die Absicht zum Ausdruck, unter diesem Titel eine literarische Erzählung verfassen zu wollen. In der für die Veröffentlichung elaborierten Version finden sich gleichlautende Formulierungen. Was erkennen wir aus dem Vergleich der beiden Fassungen mehr als ein Ansteigen des stilistischen Niveaus bei der Beschreibung des ekstatisch-mystischen Erlebens im exotischen Ambiente mit einer Frau, die der Sphäre des ‚Wilden‘, des ‚Primitiven‘ angehört? Im Oktober 1921, als Musil die Reinschrift der Grigia anfertigte, war der Verwertungsdruck stark angestiegen: Er hatte für eine kleine Familie zu sorgen, für Frau und Stieftochter, eben in Wien eine neue Wohnung bezogen, und drohte seinen Beamtenjob im Kriegsministerium zu verlieren. Da handelte er für seine Begriffe rasch und entschieden und stellte die Novelle in kürzester Zeit fertig; es gelang ihm, sie drei Mal zu veröffentlichen, in Der Neue Merkur noch 1921, 1923 als Liebhaberdruck bei Müller & Co. und schließlich im Rahmen der Drei Frauen 1924 bei Rowohlt.

Resümee

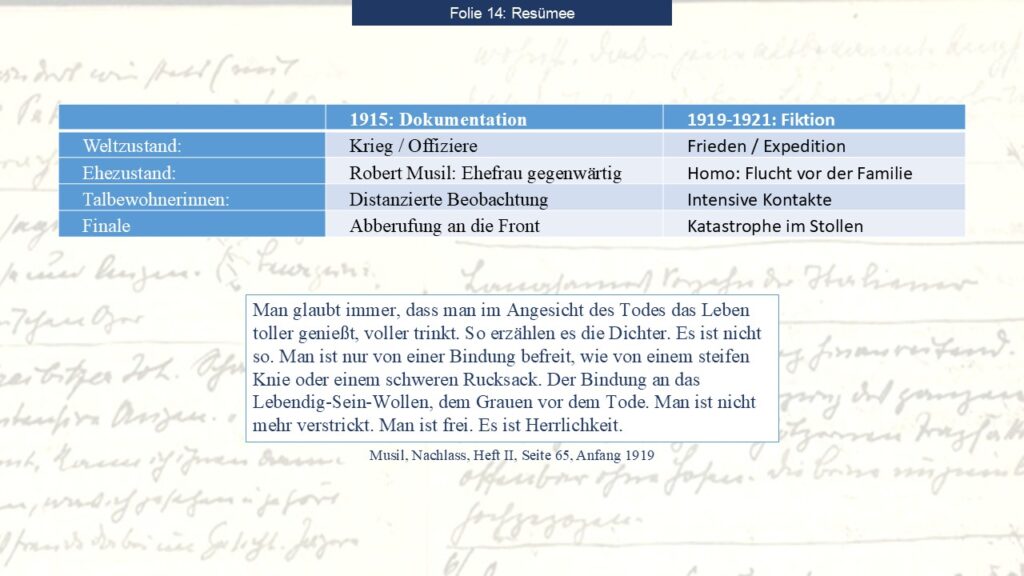

{19} Betrachten wir das Ergebnis der Metamorphosen im Schreibprozess vom Dokumentarischen zum Fiktionalen, erschließen sich die tieferen Gründe für die Erfindung der Grigia-Geschichte. Musil hat Grigia nicht beobachtet oder erlebt, er hat sie sich ausgedacht, er hat sie imaginiert, er hat sie erfunden. Die Dokumentation von 1915 und die Fiktion ab 1919 weisen ein völlig unterschiedliches Framing auf. Die Gründe für die Fiktionalisierung liegen auf der Hand: Robert Musil hatte eine Schuld abzustatten. Die implizite Leserin ist die Ehefrau. Die Schuld besteht in der inneren Entfremdung, der Ursache für die schwere Ehekrise. Und implizite Leser sind all die Toten des Ersten Weltkriegs. Musil ist treu und am Leben geblieben. Dafür geht Homo mit Grigia in den Stollen und kommt wahrscheinlich nicht mehr heraus.

{20} Was steckt hinter dem Trick der Namensnennung in der Novelle? „Musil machte sich nicht einmal die Mühe, die Identität der Frau zu verschleiern,“ wirft Corino dem Autor vor. „In der Annahme, sein Text werde sich nicht in hundert Jahren ins Fersental verirren, folgte er der Magie des biblischen Namens (Maria Magdalena!) und gab ihre bürgerliche Identität preis.“ (Corino, S. 528) Corino irrt, die Namensnennung ist gerade kein Bekenntnis, sondern die vollendete Verschleierung. „Lene Maria Lenzi; das klang wie Selvot und Gronleit oder Malga Mendana, nach Amethystkristallen und Blumen,“ – so kann keine reale Person heißen, sondern nur eine erfundene mythische Figur.