1. Was ist ein textgenetisches Dossier?

{1} In den Worten von Almuth Grésillon, die an der Begründung dieser philologischen

Methode maßgeblichen Anteil hatte, geht es der critique génétique um die Erforschung des Herstellungsprozesses von Texten anhand der Entstehungszeugnisse. Die Forschungsrichtung fokussiert zwei Gegenstände, den Akt des Schreibens einerseits, die Auseinandersetzung mit literarischen Manuskripten als Repräsentanten des unfertigen Werks andererseits. Die Objekte der Erforschung »sind geschriebene, im Allgemeinen handschriftliche Dokumente, die, in bestimmte Zusammenhänge eingeordnet, die ›Urgeschichte‹ eines Textes und die sichtbare Spur eines schöpferisches Prozesses

darstellen«.1 Zweck und Ziel ist es, den Schaffensprozess mit induktiven Verfahren zu analysieren, um zu Erkenntnissen über das Schreiben zu gelangen, die über das Aufgabengebiet der Literaturwissenschaften hinausweisen, zu einer Kulturgeschichte des Schreibens beitragen, Erkenntnisinteressen der Kreativitätspsychologie und sogar der Pädagogik berühren, insofern als die Arbeitsweisen von Autorinnen und Autoren Modelle für den Unterricht liefern. Doch kann die critique génétique auch die Geschichte der Entstehung eines vom Autor/von der Autorin publizierten Textes aus seinem avant-texte

dokumentieren; im Zusammenhang damit dienen ihre Instrumente besonders der Edition von Fragmenten, indem sich aus der Anwendung ihrer Untersuchungskriterien auf nachgelassene Schriften auch ein neuer Editionstyp ableitet, die edition génétique, der es primär nicht um die Rekonstruktion und Präsentation des aus den Dokumenten abgeleiteten Werkes geht, sondern um die Präsentation der Dokumente selbst. Ohne weitere theoretische oder methodologische Implikationen zu erörtern,2 sei an dieser Stelle festgehalten, dass der textgenetische Diskurs einen offenen Textbegriff privilegiert. Das nur

lückenhaft vorhandene Entstehungsmaterial zu einem abgeschlossenen Werk wird weniger häufig zum Forschungsobjekt gewählt als ein schwer abzugrenzender Manuskriptbestand, der als Schreibprojekt ein instabiles, fluktuierendes, fragmentarisches Textkontinuum repräsentiert. Je mehr und je deutlicher die Merkmale des Fragmentarischen zutreffen, desto angemessener erscheint die Einbeziehung textgenetischer Fragestellungen.

{2} Beim Nachlaß zu Lebzeiten handelt es sich äußerlich betrachtet nicht um ein Fragment, sondern um die geordnete Veröffentlichung eines literarischen Werks nach dem Willen des Autors. Robert Musil ließ sich im September 1935 von Otto Pächt davon überzeugen, die verstreuten Texte, die er in Zeitungen publiziert hatte, in einem eigenen Band zu sammeln; Ernst Polak stellte den Kontakt zu dem von Simon Menzel in Zürich eben erst gegründeten Humanitas-Verlag her, der sich bereit erklärte, den Nachlaß zu Lebzeiten zu drucken.3 Nach einer nicht ohne Kontroversen zwischen Autor und Verlag verlaufenden Vorbereitung erfolgte die Drucklegung im Dezember 1935, auf der Titelseite ist jedoch 1936 als Erscheinungsjahr angegeben. In dreifacher Hinsicht wirft der Nachlaß zu Lebzeiten Probleme auf, zu deren Lösung das Studium der Genese beitragen könnte: Erstens deutet sich bereits im Titel die Antizipation des Fragments an, in der »Vorbemerkung« erläutert der Autor, was damit gemeint sei, einen »Nachlaß [. . .] selbst bei Lebzeiten« herauszugeben;

er habe »beschlossen, die Herausgabe des meinen zu verhindern, ehe es soweit kommt, daß ich das nicht mehr tun kann.« [Nachlaß zu Lebzeiten/Vorbemerkung/7] Damit verweist er in uneindeutiger, ironischerWeise auf sein noch unabgeschlossenes Haupt- und

Gesamtwerk. In den Nachlassvorstufen zur »Vorbemerkung« wird die Verbindungslinie

noch deutlicher, die Musil zwischen dem Nachlaß zu Lebzeiten und dem Torso des unvollendeten Romans in Gestalt des sich abzeichnenden tatsächlichen Nachlasses ziehen will. Der Nachlaß zu Lebzeiten dient ebenso wie die zeitgleiche Aphorismenproduktion, die Arbeit am Pariser Vortrag zum Verhältnis zwischen Kultur und Politik und die daraus erwachsende Rede Über die Dummheit auch dazu, der Krise durch die ständig verzögerte

Publikation des Mann ohne Eigenschaften zu begegnen. Zweitens wirft das Zustandekommen der Textauswahl im Herbst 1935 editorische Fragen auf, darin gipfelnd, ob und wie Musils eigene Herausgeber-Entscheidungen in der textkritischen Ausgabe seiner Produktion für das Feuilleton zu respektieren seien. Drittens ist das Verhältnis der den Texten zugrunde liegenden Zeitungsfassungen zur Buchfassung zu klären, wobei es oft zu einem Text mehrere Zeitungsfassungen gibt. Das vierte Thema in Verbindung mit der Textgenese reicht über Editionsfragen hinaus: Unterscheidet sich Musils Produktionsweise

für das Feuilleton von der für den Roman? Es gelte die Behauptung in der »Vorbemerkung« zu prüfen, was man für »Umschreibungen späterer Zustände halten könnte«, sei »eher ein Vorausblick gewesen, getan in ein Fliegenpapier und in ein Zusammenleben von Affen«, [Vorbemerkung/10] das heißt, die Manuskriptvorstufen im Nachlass Musils im Vergleich mit den Zeitungsfassungen vor dem Horizont der Zeit vor, während und nach dem Ersten Weltkrieg zu begreifen. Der Nachlaß zu Lebzeiten ist nicht nur eine Publikation der Jahre

1935/1936, er steht an der Schnittlinie des Schreibens des frühen und des späten Musil, des Schreibens am Roman und des Schreibens für das Feuilleton.4

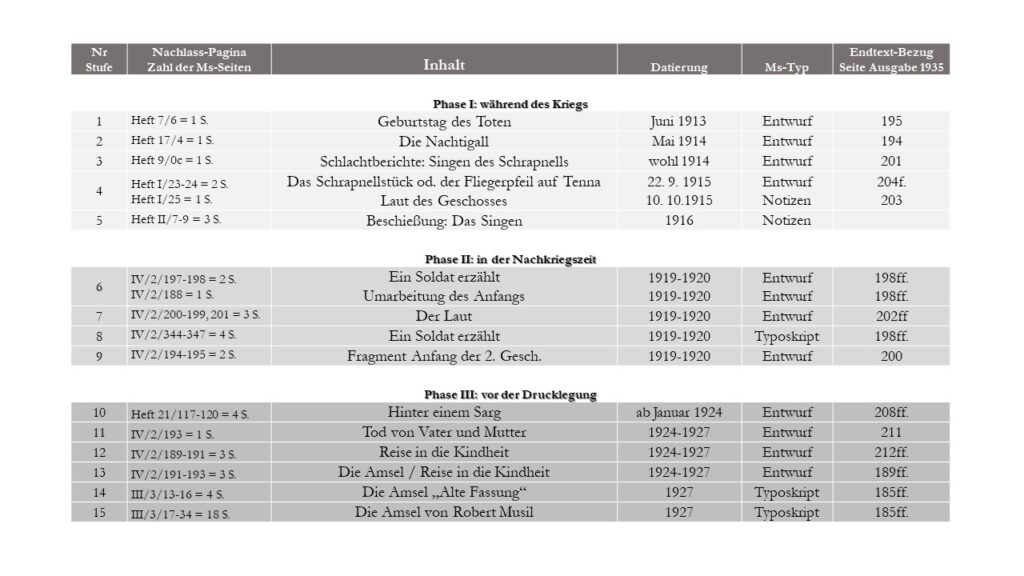

{3} Die wichtigste Methode in der Werkzeugkiste der critique génétique bei der Rekonstruktion einer bestimmten Textgenese ist die Zusammenstellung eines dossier génétique. Damit meint Grésillon Folgendes: »Ein dossier génétique wird verstanden als die Summe der schriftlichen Dokumente, die der Genese eines bestimmten Schreibprojektes zugeordnet werden kann, unabhängig davon, ob diese zu einem vollendeten Werk geführt hat oder nicht.«5 Maßgeblich bei der Erstellung eines textgenetischen Dossiers ist die Identifizierung und Lokalisierung der zugehörigen Manuskripte, ihre kodikologische Erschließung, um zu Datierungen zu gelangen, die Herstellung einer chronologischen Ordnung und die Entzifferung. Wichtig aus der Sicht der critique génétique ist dabei die Feststellung von »Schreibspuren«, das betrifft die feststellbaren Textschichten am Manuskript, es geht darum, »graphisch-räumliche Spuren in textgenetisch-zeitliche Indizien zu verwandeln.«6 Von Anfang an ist die Erarbeitung des textgenetischen Dossiers darum bemüht, die Verhältnisse zu klären, die als Makro-Varianz bezeichnet werden, also das Problem der Fassungen zu lösen. Die aufgezählten Erschließungsschritte sind für Musils Nachlaß zu Lebzeiten in Verbindung mit editorischen Zielsetzungen verfolgt worden; beigetragen haben alle dem literarischen Nachlass Robert Musils geltenden bisherigen Editionsprojekte. Die Ergebnisse sind in der Klagenfurter Ausgabe zusammenfassend dokumentiert. Von dieser lässt sich sagen, dass sie die textgenetischen Dossiers zum Nachlaß zu Lebzeiten in Form digitaler Repräsentationen enthält, und zwar in einer speziellen, die Potentiale der Digitalität ausschöpfenden Weise. Geboten werden sie auf

drei durch Hyperlinks verknüpften Präsentationsebenen: a) durch tabellarische Übersichten, b) durch Transkriptionen der Manuskriptfassungen im Nachlass mit den entsprechenden Meta-Daten (Seitendokumentation) und c) durch Bilddateien der Faksimiles. Die Amsel mag als Beispiel dienen: Der umfangreichste Einzeltext des Nachlaß zu Lebzeiten weist auch die größte Anzahl von Nachlassvorstufen (54 Manuskriptseiten) auf.

2. Integration oder Differenzierung?

{4} Es stellt sich die Frage, ob die Präsentationsform der textgenetischen Dossiers

in der Klagenfurter Ausgabe für editorische Zwecke und für textgenetische

Untersuchungen ausreicht. Die Qualität der Faksimiles lasse zu wünschen übrig,7 zudem sei es zweifelhaft, ob für bestimmte genetische Untersuchungen nicht überhaupt die Originale herangezogen werden müssen. Unklarheit bei der Abgrenzung ist zu vermeiden. Gehören die in unterschiedlichem Maß voneinander abweichenden Druckversionen der Zeitungsfassungen zum textgenetischen Dossier des Nachlaß zu Lebzeiten? Grésillons Einführung ist auf Handschriften fixiert, erwähnt bestenfalls von den Autoren annotierte Druckfahnen als Bestandteile des dossier génétique; über im Druck Veröffentlichtes als Zeugnis eines durch die Publikation möglicherweise noch nicht abgeschlossenen Produktionsprozesses schweigt sie sich aus. Was ist überhaupt »ein bestimmtes Schreibprojekt«, wie es in der Definition von Grésillon als Bezugsgröße erscheint, statt des »vollendeten Werks«?8 Sollen auch alle Nachlassmanuskripte in das textgenetische Dossier des Nachlaß zu Lebzeiten aufgenommen werden, die (möglicherweise vorrangig) Genesen anderer Werke repräsentieren? Wie geht die critique génétique mit solchen Überschneidungen um, wie sie Musils Schreiben zeigt? Wie sind die Zeitungsfassungen

einzuordnen? Handelt es sich bei ihnen jeweils um eigene Werke (im editorischen Sinn) und um eigene Schreibprojekte (im Sinn der critique génétique)?

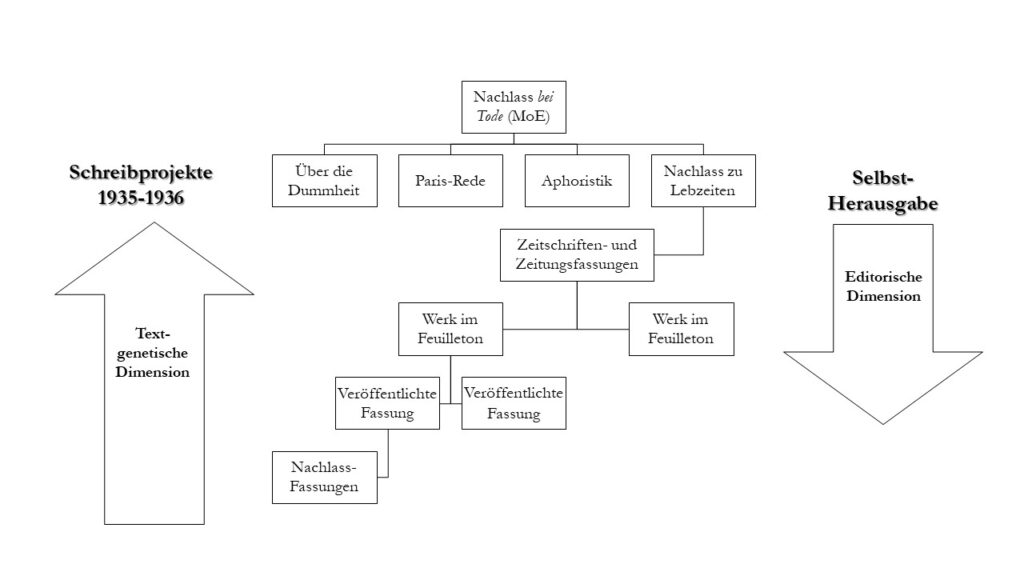

{5} Die zentrale Antwort auf diese Fragen lautet: Die textgenetischen Dossiers bieten zweierlei Genesen, die der Zeitungsveröffentlichungen 1919–1932 und die der Buchveröffentlichung 1935/1936, die durch eine deutliche zeitliche Zäsur und eine markante Änderung des Publikationsziels voneinander getrennt sind. Die textgenetische und die editorische Erschließung könnten integrierend verfahren, indem sie die Zeugnisse der Herstellung der Zeitungsfassungen zu avant-textes der Buchfassung herabstufen, zu Varianten der Buchversion. Es wäre möglich, die Genesen aller Zeitschriften- und Zeitungsveröffentlichungen, zu denen dann nicht nur die in den Nachlaß zu Lebzeiten

aufgenommenen zählen, zusammenfassend als ein Schreibprojekt zu sehen und Verfahren der textgenetischen Untersuchung und der Edition zu entwickeln, die auf das Studium und die Präsentation von Musils Arbeit für Zeitungen und Zeitschriften abstellen. Ebenso wäre es denkbar, differenzierender vorgehen, indem man jeden einzelnen Feuilleton-Beitrag Musils als eigenes Werk betrachtet, das dann auch als solches zu edieren wäre. Noch

weiter wäre diese Differenzierung getrieben, wenn einzelne Publikationsfassungen

gesondert behandelt werden würden, also zum Beispiel Römischer Sommer (Aus einem Tagebuch) (in Die Argonauten, 1914), getrennt von Römischer Sommer (Aus einem Tagebuch) (in Der Friede, 1918) und Fliegentod (in Prager Tagblatt, 1919) sowie schließlich von Das Fliegenpapier (in Vossische Zeitung, 1922). Der Fokus der textgenetischen Untersuchung und der Lektüre der Texte in einer Edition ist nach Belieben einzustellen, je nachdem, ob er auf Musils Arbeit für das Feuilleton liegt oder aber auf der Buchpublikation,

die eine Resultante darstellt, im Sinne einer Betrachtung nach dem teleologischen Prinzip (textgenetisch) bzw. dem Prinzip der letzten Hand (editorisch). Nicht zu vergessen ist die geräumigere Perspektive der Gesamtintegration in ein einziges großes Schreibprojekt, den gesamten literarischen Nachlass Robert Musils als Werk, zu dem der Nachlaß zu Lebzeiten nur die Vorwegnahme eines kleinen Teils bildet. Die Grafik veranschaulicht die

Komplexität dieser Beziehungen.

3. Das textgentische Dossier der Buchfassung

{6} In das textgenetische Dossier zur Buchveröffentlichung Nachlaß zu Lebzeiten im engeren Sinn sind aus dem Nachlass Musils nicht mehr als einige wenige annotierte Zeitungsausschnitte mit »Korrekturbeiblättern« und das vergleichsweise umfangreiche Material zur »Vorbemerkung« aufzunehmen. Hinzu kommt aber ein Sonderfall, der aufschlussreiche kleine Bestand der Wienbibliothek im Rathaus zum Slowenischen Dorfbegräbnis. Man kann sich aus diesen Rudimenten ungefähr vorstellen, wie Musil bei der Textauswahl, der Textredaktion und der Zusammenstellung eines Druckmanuskripts vorgegangen ist. Die Druckvorlage für den Verlag ist, wie in den Fällen aller anderen Buchpublikationen Musils auch, nicht erhalten. Das hat damit zu tun, dass er die Verlagsmanuskripte seiner Bücher entweder nicht zurückverlangte oder sie 1938 nicht ins Schweizer Exil mitnahm, was die Deutung nahelegt, dass ihm die Entstehungszeugnisse seiner schon publizierten Werke nicht wichtig waren. Für die Klärung der Genese sind ergänzend zum erhaltenen textgenetischen Dossier einerseits biographische Dokumente wie die Korrespondenz mit Otto Pächt und Simon Menzel und der Bericht Otto Pächts hinzuzuziehen, andererseits kann eine exakte Ermittlung der textuellen Differenzen zwischen dem Gesamtkorpus der Feuilletonproduktion und dem Textkorpus des Nachlaß zu Lebzeiten wichtige Aufschlüsse geben. Damit wird das Konzept der critique génétique erweitert, die bewusst nahezu ausschließlich die Handschriften in den Blick nimmt – darauf beruht ja das Konzept des avant-texte (eben als Text vor der endgültigen Fassung, vor dem

Drucktext). Die Erweiterung geschieht im Interesse einer Textgeschichte, die mehr ist als die bloße Rekonstruktion des Schreibprozesses.

{7} Pächts Bericht betont den bemerkenswert niedrigen Stellenwert, den der

Autor selbst der Anthologie zubilligte: [Pächt 1960] Der Erinnerung des Förderers und Vermittlers entsprechen die Stellen in den Briefen Musils, in denen mehrfach Besorgnis über den Fortgang der Zusammenarbeit mit dem Züricher Verlag zum Ausdruck kommt. »Mein kleiner Schweizer Verleger macht mir große Sorgen, da er anscheinend nicht

weiß, wie man ein Buch rechtzeitig herausbringt.« [RM an Pächt, 1. 12. 1935] Der direkte Briefkontakt mit Simon Menzel belegt, dass Musil seinen Part am Zustandekommen des Buchs rasch und professionell erledigte und eben dies auch vom Verlag erwartete. [RM an Menzel, 30.11.1935] Insgesamt nahm die Vorbereitung des Buchs vom Abschluss der Vereinbarung Ende September bis zum Druck Anfang Dezember 1935 kaum mehr als zehn Wochen in Anspruch. Am Ende ging es dem Autor allerdings zu schnell, er verwahrte sich gegen den Druckbeginn vor dem von ihm selbst in aller Förmlichkeit ausgesprochenen Imprimatur. [RM an Menzel, 04.12.1935]

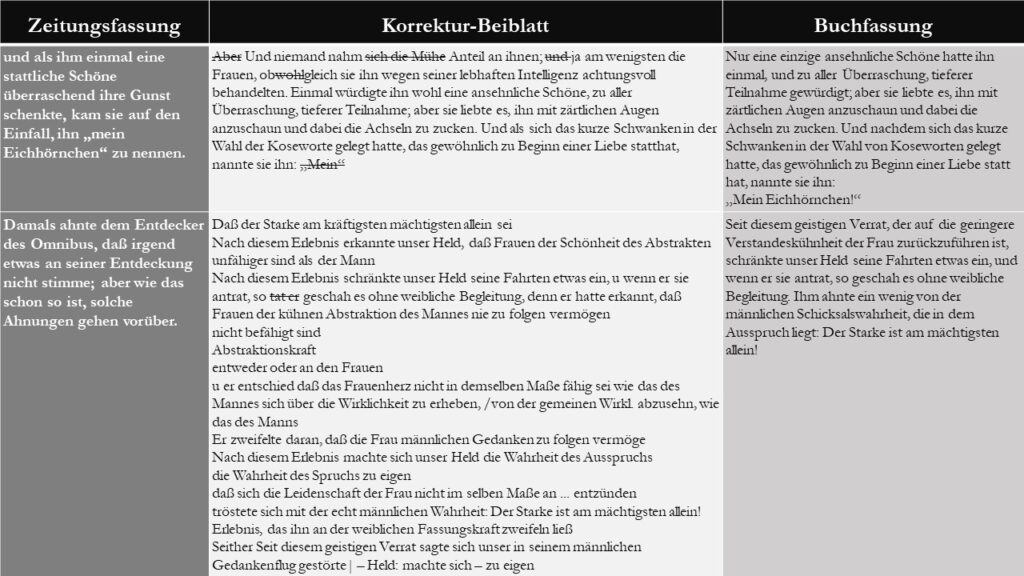

{8} In Musils Nachlass existiert nur ein einziger Splitter als Dokument direkt für den Überarbeitungsprozess an den Zeitungsfassungen, das »Korrektur-Beiblatt zu Agoag« [II/1/67), eher zufällig als Rückseite in einem Konvolut mit Vorwort-Entwürfen überliefert, in dem Musil interessanterweise nicht nur die Entwürfe der »Vorbemerkung« zum Nachlaß zu Lebzeiten sammelte, sondern auch zum Zweiten Buch des Mann ohne Eigenschaften von 1932 und zu dessen geplanter Zwischenfortsetzung von 1937. Das »Korrektur-Beiblatt«

in der typischen Art der Schmierblätter mit Formulierungsexperimenten demonstriert, wie Musil aus der Version der Kurzerzählung Der Riese Agoag in der Vossischen Zeitung von 17. März 1927 die Buchversion fabrizierte, indem er den Anfang und das Ende, mit einer neuen Schlusspointe versehen, unter Berücksichtigung der Notizen umformulierte.

{9} Neben diesem Splitter ist ein zweites vollständiges textgenetisches Dossier zu einem Einzeltext erhalten, in diesem Fall von Musil selbst zusammengestellt, unter anderem mit den Zeugnissen der Umformung des am 18. Mai 1922 in der Vossischen Zeitung veröffentlichten Texts Slowenisches Begräbnis in Slowenisches Dorfbegräbnis im Nachlaß zu Lebzeiten. Musil schenkte das aus sieben Manuskriptblättern bestehende Dossier im Dezember 1935 der Wiener Stadt- und Landesbibliothek, in deren Archiv es sich erhalten hat, als Gegengabe für eine Unterstützung durch den Kunstbeirat der Stadt Wien. [RM an Hermann Reuther, 15. 08. 1935 u. 18.12.1935]. Er selbst nahm mit Rotstift eine Nummerierung mit römischen Ziffern vor, um die Stufen der Textentstehung zu suggerieren, damit wurde er nicht nur zum Buchherausgeber seiner Feuilletonbeiträge, sondern auch Redakteur einer exemplarischen textgenetischen Edition in eigener Sache. In ihrer Faksimileausgabe von 1992 veröffentlichte die Wiener Stadt- und Landesbibliothek (die heutige Wienbibliothek im Rathaus) neben dem handschriftlichen Ausgangsentwurf auch die Abbildung handschriftlicher Korrekturen Musils am Zeitungsdruck im Zuge der Adaption für den Nachlaß zu Lebzeiten.9 Die um den Schluss gekürzte Korrekturversion geht teilweise in eine andere Richtung als die schließlich im Nachlaß zu Lebzeiten abgedruckte Endfassung, auch wenn der Titel schon Slowenisches Dorfbegräbnis lautet. Nach neuerlicher Überarbeitung und endgültiger Titeländerung entstand die dreiseitige Typoskript-Fassung [Stadtbibliothek II] [Stadtbibliothek III].

{10} Die sehr sporadischen Überbleibsel lassen für die Herstellungsarbeit am Druckmanuskript des Nachlaß zu Lebzeiten insgesamt folgende Schlussfolgerungen zu: Musil arbeitete sehr rasch, sehr genau, um punktuelle, aber signifikante Änderungen vorzunehmen. Sein Verfahren gleicht jenem, das er auch bei der Arbeit an den Kapitelentwürfen des Romans verwendete. Wie er im Fall des Mann ohne Eigenschaften die alten Skizzen der 1920er Jahre bearbeitete, so zog er im Fall des Nachlaß zu Lebzeiten die Zeitungsausschnitte für die Bearbeitung mit verschiedenen Farbstiften heran, verwendete

Schmierblattnotizen für die Neuentwürfe, die er unter fortgesetzten Korrekturen handschriftlich ins Reine schrieb und von Martha Musil abtippen ließ; schließlich korrigierte er noch die Druckfahnen des Verlags. Die Schreibszene Musils besteht grundsätzlich in der Überformung früher Stufen, als Schriftsteller ist er stets in erster Linie Redakteur seiner selbst.

{11} Was diesem Workflow zu fehlen scheint, sind die für die Arbeit am Mann ohne Eigenschaften charakteristischen konzeptionellen Notizen und die Reflexionen, die den Schreibprozess begleiten. Doch als Selbstkommentar zur Entstehungsgeschichte des Nachlaß zu Lebzeiten wertvoll ist das Entwurfsmaterial zur »Vorbemerkung«. In der ersten von vier Fassungen mit der Überschrift »Vorwort I« fasst Musil seine Intentionen zusammen. [II/1/54] Die Vorwort-Entwürfe unterscheiden sich sehr deutlich von dem als Prolog des Buches veröffentlichten Text. Stufe für Stufe nehmen sie immer mehr die Gestalt einer Rückschau auf die Geschichte des eigenen Schreibens an. Der Autor geht darin relativ ausführlich auf die Umstände der Entstehung seines Frühwerks – Törleß, Vereinigungen, Schwärmer – ein, kommt auch auf den Mann ohne Eigenschaften zu sprechen und verliert den Bezug zum Nachlaß zu Lebzeiten aus den Augen. Zur ausführlichsten und letzten Fassung »Vorwort IV« notiert Musil als alternativen Titel oder möglichen Untertitel

»Theoretisches zu dem Leben eines Dichters«. [II/1/52] Der Umschlag des Konvoluts

ist von Musil mit »Selbstkritik und -biographie« beschriftet, Martha Musil hat auf einem weiteren Umschlag »Fallengelassene Vorreden (Vermächtnis)« [II/1/68] hinzugefügt, da das Konvolut auch Prolog-Entwürfe zu Teilen des Mann ohne Eigenschaften enthält. In der Klagenfurter Ausgabe sind diese Texte in einer eigenen Abteilung (Bd. 10) mit poetologischen Schriften unter dem Titel »Selbstkommentare aus dem Nachlass« als Lesetexte konstituiert. Diese Zuordnung trägt dem genetischen und funktionalen Zusammenhang zwischen dem Nachlaß zu Lebzeiten und dem Mann ohne Eigenschaften insofern Rechnung, als Musil in der Schreibphase um 1936 seine Schreibprojekte unter einem integrierenden Gesichtspunkt zu betrachten begann, den er am Ende mit der Formel »Die Arbeit am Rapial ist gleichbedeutend mit der Liquidierung von Band I« [II/2/24] zusammenfassend ausdrückte.

{12} Zur Vorgeschichte der Konzeption des Nachlaß zu Lebzeiten liegen zwei Ansätze vor: Unter dem Titel »Kleine Literaturgeschichte« wollte Musil im Sommer 1931 angesichts einer finanziellen Krise des Rowohlt-Verlags eine Entlastungsinitiative in Form einer Serie in der Berliner Zeitung am Mittag starten. Er erhielt für sechs Glossen von der Zeitung bereits einen Vorschuss. Ein Doppelblatt im Nachlass enthält den Plan und den Anfang des Einleitungstexts für das Projekt; in dem Plan vermerkt sind acht Vorhaben, zu fünf von ihnen existierten bereits veröffentlichte Texte. [VI/1/178-181] [III/3/37] Tatsächlich in der Berliner Zeitung am Mittag veröffentlicht wurde nur ein Text, nämlich Was ist ein Dichter? Eine unzeitgemäße Frage. Als »Der Dichter« sollte diese Glosse am Beginn der Serie stehen.

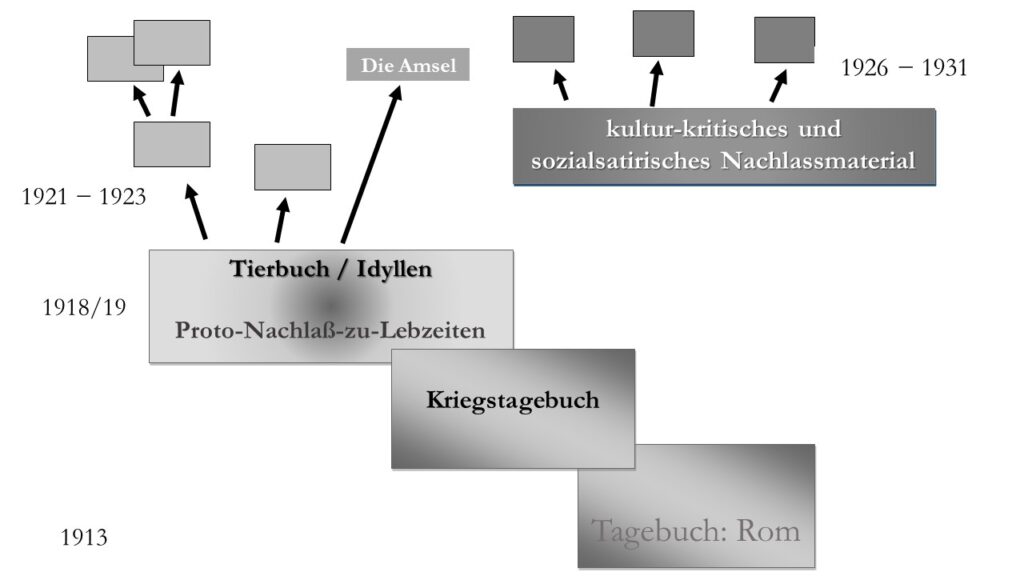

{13} Der Plan und der folgende einleitende Entwurf »Kleine Literaturgeschichte« von 1931 lassen sich als Vorstufenprojekt des Nachlaß zu Lebzeiten bezeichnen, den Nukleus dazu bildet jedoch bereits das Konzept für das »Tierbuch (Idyllen)« von 1918/1919. [Heft II/55] Als sich Musil von Juni bis August 1915 als Soldat im Fersental aufhielt, notierte er neben regionalen Sprachproben auch Naturbeobachtungen und Einzelheiten vom Frontalltag, Textelemente, die er später in die Novelle Grigia einfließen ließ. Motive wie »Hunde in Palai«, »Schweineschlachten in Palai« und der Name »Gridschi« werden 1918 als Stichworte zu einem »Tierbuch« aufgeführt. Wenig später notiert er unter dem Obertitel »Idyllen«

Überlegungen zu einem Anfang für »Gridschi«, eine Erzählung, die er in der besonderen Landschaft von »P.« (Palai oder Pergine), »an der Grenze von Märchen« [Heft II/64] spielen lassen möchte. Die später zu Grigia und zur Portugiesin (»Die kleine Geisterkatze in Bozen«) wandernden Notizen dieser Schreibperiode erscheinen noch als Teil des »Idyllen«-Projektes, zu dem sich Musil auch den alternativen Titel »Geschichten ohne Anfang und Ende« [Heft II/54] überlegte. Darin deutet sich bereits der Abschnittstitel »Geschichten, die keine sind« im Nachlaß zu Lebzeiten an. Als konzeptioneller Prototyp der Buchveröffentlichung von 1935 ist das »Idyllen«-Projekt auch durch das Material

der »Bilder«, die auf Musils Rom- bzw. Italien-Aufenthalte vor dem Ersten Weltkrieg zurückgehen (»Das lachende Pferd«; »Die Affeninsel in Villa Borghese«), und durch die Verbindung zu den Vorstufen der Amsel zu identifizieren. Die letzte auf Grigia bezogene Eintragung in das Kriegsheft stellt eine Verbindung der Tiergeschichten mit einem Protagonisten her, dem im Krieg ein Todesnähe-Erlebnis zuteil wird, ein Thema, das er in Die Amsel bearbeitete. [Heft II/71]

4. Die Ermittlung der Unterschiede

{14} Der redaktionelle Prozess der Buchherstellung aus den Zeitungsfassungen kann nur indirekt erschlossen werden: Aus den spärlichen Dokumenten des rudimentären textgenetischen Dossiers wird die Antwort auf die Frage nach dem Wie abgeleitet. Für die Beantwortung der Frage nach dem Was empfiehlt sich als zweite, ergänzende Methode die abstrakte Ermittlung durch eine vergleichende Analyse der Buch- und Zeitungstexte.

Was also hat Musil verändert? Der Autor nimmt bei der Zusammenstellung der Texte zum Teil noch erhebliche Änderungen vor, in immerhin zehn Fällen liegen in der Buchfassung auch neue Titel mit zumindest geringfügig geändertem Wortlaut vor, wobei es zu bedenken gilt, dass auch die Titel der Zeitungsversionen von ein und demselben Text zum Teil variieren. Ein exakter maschinengestützter Vergleich der Textkorpora der Zeitungsfassungen mit der Buchfassung und die Darstellung der Varianz in Form eines editorischen Markups stehen noch aus, die Klagenfurter Ausgabe weist nur die Varianten der Zeitungsfassungen untereinander, aber nicht die zwischen den Feuilletonbeiträgen und der Buchfassung aus. Sie darzustellen, wird Aufgabe von MUSILONLINE sein; künftige textgenetische Untersuchungen werden die Signifikanz der Veränderungen, die der Autor am Text vorgenommen hat, auf dieser Grundlage interpretieren. Das Beispiel der Zufallsüberlieferung des »Korrektur-Beiblatt[s] zu Agoag« vermittelt einen Eindruck von dem

Potential derartiger Fragestellungen.

Wie nahm Musil die Textauswahl vor? Dazu sind vier Fragen zu beantworten:

- Wo waren die Vorlagen publiziert worden?

Von insgesamt 90 Publikationen erfolgten zehn in Zeitschriften, der Rest im – überwiegend renommierten – deutschsprachigen Feuilleton. Der Anteil der in Wien, in Prag und in Berlin veröffentlichten Beiträge hält sich dabei ziemlich genau die Waage. Man kann aus den Häufigkeiten nicht ableiten, dass Musil seine Kurzprosa in einer bestimmten Zeitung bevorzugt veröffentlicht hätte, wenn man davon absieht, dass 1923/1924 ein mehr oder weniger fixes Arrangement mit der Prager Presse für Theater- und Kulturkritiken bestand. Doch bei der Entscheidung, welche Feuilletontexte in den Nachlaß zu Lebzeiten aufgenommen wurden, spielte das Organ der Vor-Veröffentlichung keine Rolle. Teil- und Vorabdrucke aus der Buchfassung wurden 1935/1936 in Schweizer Zeitungen (Neue Zürcher Zeitung, Nationalzeitung Basel) und Anfang 1936 in Wien (Der Wiener Tag) abgedruckt. - Wann waren die Vorlagen publiziert worden?

Aus ökonomischen Gründen publizierte Musil in drei Häufungsphasen verstärkt im Feuilleton: 1921–1924, 1926–1928 und 1931. In der Anordnung des Nachlaß zu Lebzeiten lässt sich ein chronologisches Muster erkennen: Die erste Abteilung »Bilder« beginnt mit den frühesten Erstveröffentlichungen (Das Fliegenpapier [1914, 1919]; Die Affeninsel [1919]), umfasst vorwiegend Publikationen der Phase 1921–1924 und schließt mit Feuilletonbeiträgen der Jahre 1927/1928 (Mädchen und Helden [1927]; Pension Nimmermehr [1928]). Die »Unfreundlichen Betrachtungen« und die »Geschichten, die keine sind« fokussieren Texte, die 1926–1928 erstmals veröffentlicht wurden, in diese Abteilungen sind die späten Beiträge von 1930/1931 eingestreut. Ohne also streng nach der Chronologie der Erstveröffentlichung vorzugehen, hat Musil bei der Zuordnung der Texte neben thematisch-motivischen Kriterien auch historisch-genetische walten lassen. - Was hat Musil nicht aufgenommen?

Die Beantwortung dieser interessanten Frage könnte zu Spekulationen führen, ob die Textauswahl von Veränderungen des ideologisch gelenkten Lesergeschmacks beeinflusst war. Die Rahmenbedingungen hatten sich vom teilweise liberalen Klima der 1920er Jahre, der Weimarer Republik und des Roten Wien, zu staatlicher Zensur und öffentlicher Forderung nach völkischer Literatur verschoben. Musil ließ sich nicht in erster Linie von formalen Kriterien wie der Länge der Texte oder von Genre-Präferenzen leiten. Neben den enigmatischen »Bildern« und den pointiert kultur- und sozialsatirischen Texten nahm er Erzählerisches auf, schließlich auch Die Amsel. Ganz auf der Strecke blieben die Sportglossen; zur erzählenden Kurzprosa, die nicht in den Nachlaß zu Lebzeiten Eingang fand, zählt beispielsweise Die Durstigen; ebenso ausgeschlossen blieben die Briefe Susannens und Der Vorstadtgasthof. Möglicherweise bestimmte in diesen Fällen das Kriterium der Anstößigkeit die Auswahlentscheidung mit. Von seiner gesamten Kurzprosa-Produktion für das Feuilleton nahm Musil 40% in den Nachlaß zu Lebzeiten auf. - Was hat Musil nicht ganz aufgenommen?

Nur in zwei Fällen entschloss sich Musil dazu, die Integrität der Vorlagen aufzuheben und eine Segmentierung vorzunehmen. Von Wer hat dich, du schöner Wald? und Bücher und Literatur wurde nur ein Teil für den Nachlaß zu Lebzeiten verwendet.

5. Die textgenetischen Dossiers Der Zeitungsfassungen

{15} Zu einem großen Teil der Zeitungsfassungen enthält der Nachlass interessante

Manuskriptvorstufen; nur zu 7% der Feuilletonbeiträge ist keinerlei für ein textgenetisches Dossier verwertbares Material aufzufinden. Zu etwa einem Viertel der im Nachlaß zu Lebzeiten vertretenen Texte existieren annotierte Zeitungsausschnitte, zu 70% der Feuilleton-Veröffentlichungen sind in Musils Nachlass auch handschriftliche Materialien vorhanden.

{16} Im Fall von Das Fliegenpapier gehen erste Skizzen auf Herbst 1913 zurück. Während seines Rom-Aufenthaltes im November 1913 entstanden in Musils Tagebuch erste Notizen. Beim Besuch des Krankenhauses S. Spirito ging von »Tuberkulöse[n] in den letzten Lebensnächten« auf den Autor der »stärkste Eindruck« [Heft 7/24] aus. In Heft 7 vermischt sich die Beobachtung der tuberkulösen Frauen mit der Beschreibung von Fliegen auf dem Fliegenpapier Tanglefoot, die auf derselben Seite beginnt. Musil wählt Formulierungen, die

denen der veröffentlichten Fassungen sehr ähnlich sind. [Heft 7/24a] Der Rom-Aufenthalt 1913 stimulierte Musil zu weiteren Eintragungen, auf die er sich bei den Ausarbeitungen für die Prosaskizzen im Feuilleton der Nachkriegsjahre stützte, und zwar gilt das für folgende sechs Texte: Die Affeninsel, Schafe auf einer Insel, Hellhörigkeit, Sarkophagdeckel, Pension

Nimmermehr und Kann ein Pferd lachen?. Die römisch inspirierten Sujets treten in Verbindung mit Motivkomplexen aus dem Kriegstagebuch 1915–1918; daraus gehen fünf erzählende Texte von unterschiedlicher Länge hervor: Grigia, Ein Soldat erzählt (weiter verarbeitet in Die Amsel), Die Maus auf Fodara Vedla und Begräbnis in A. Im Stadium von 1919 sind die Projekte unter dem Arbeitstitel »Tierbuch/Idyllen« zu einem Konzept, das als Proto-Nachlaß zu Lebzeiten bezeichnet werden könnte, zusammengefasst, eine Verschmelzung »zu einer einzigen Erzählung« [Heft II/71] wird erwogen.

{17} Am besten charakterisiert das textgenetische Dossier von Begräbnis in A. die Produktionsweise Musils für das Feuilleton. Das Konvolut der Schenkung an die Wiener Stadt- und Landesbibliothek dokumentiert alle Entstehungsstufen außer der ersten, die noch nicht auf Blättern, sondern in den Heftseiten von Musils Kriegstagebuch überliefert sind. Den biographischen Hintergrund bildet die Entlassung des k. u. k. Oberleutnants Musil aus der Redaktion der Bozener Soldaten-Zeitung und seine Versetzung nach Slowenien,

wo er ab 28. April 1917 in Adelsberg/Postojna zur Kanzleiarbeit herangezogen wurde.10 Inmitten der »ganz ländlich[en], schön[en] Gegend« [Martha Musil an Annina Marcovaldi, 20.05.1917] notierte er in seinen Heften einige Eindrücke, darunter am 24. Dezember 1917,

dass Schreinerjungen auf einem Handschlitten einen Sarg zu einem Trauerhaus transportierten. [Heft II/46] Im gleichen Heft entstand kurz darauf eine Skizze mit dem auch bei der ersten Veröffentlichung in der Prager Presse vom 25. Dezember 1921 gewählten Titel Begräbnis in A. [Heft II/47f.] Dem Erstdruck liegt nicht die Handschrift zu Grunde, die er 1935 der Wiener Stadt- und Landesbibliothek schenkte;11 sie bildet vielmehr eine frühere Entwurfsstufe, die noch ein Textelement enthält, welches allen späteren Fassungen fehlt, nämlich eine Reflexion zum Tod im vorletzten Absatz; hier sei, so Rosmarie Zeller, »noch

die Nähe zum Krieg zu spüren«. [Genetischer Kommentar] Nach der Erstveröffentlichung in der Prager Presse wurde der Text noch drei Mal – und zwar stets unter dem Titel Slowenisches Begräbnis – gedruckt: in der Vossischen Zeitung am 18. Mai 1922, in Der Tag (Wien) am 24. Mai 1923 und schließlich in der Magdeburgischen Zeitung am 2. Oktober 1926. Von den 14 Abweichungen betreffen neun die Interpunktion und fünf das Wortmaterial, was wahrscheinlich auf die Initiative des Autors zurückging.

{18} Wesentlich länger ist die Druckgeschichte von Das Fliegenpapier. Auf den Erstdruck dieses ältesten Texts der Sammlung Nachlaß zu Lebzeiten im Januar 1913 in der Monatsschrift Die Argonauten unter dem Titel Römischer Sommer (Aus einem Tagebuch) folgten zu Lebzeiten des Autors insgesamt sieben Einzelveröffentlichungen, die nur geringfügig voneinander abweichen. Damit ist das Fliegenpapier der Spitzenreiter unter den Mehrfachabdrucken der Texte, die später in den Nachlaß zu Lebzeiten eingingen. So hoch die Wertschätzung der Kurzprosa Musils innerhalb der heutigen Leserschaft auch sein

mag, so gering wurde die Feuilletonproduktion von Musil selbst geachtet. Ihm diente sie zum bloßen Gelderwerb, darum versuchte er jedes Stück so oft wie möglich zu verkaufen. Von 28 Texten, die mehrfach abgedruckt wurden, sind bei acht die Titel verändert. Auch wenn Musil nicht nur den Titel variierte, sondern stärker in den Text eingriff, die Bearbeitung für Nachdrucke stellt den nicht unwesentlichen letzten Schritt im schriftstellerischen Produktionsprozess dar. In diesem Sinn bilden die annotierten Zeitungsausschnitte im Nachlass einen Teil des textgenetischen Dossiers; darüber hinaus ist die Erforschung der

Druckvarianten eine nicht zu vernachlässigende Methode bei der Erschließung der Textgenese. Die Varianten selbst sind in der Klagenfurter Ausgabe nachgewiesen, ihre Interpretation steht noch aus. Die textgenetischen Beziehungen zwischen allen zum Nachlaß zu Lebzeiten führenden Texten lassen sich folgendermaßen veranschaulichen.

6. Potenzierte Edition

{19} Seit 2016 entsteht am Robert-Musil-Institut der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt eine Hybrid-Edition der Werke und nachgelassenen Schriften Robert Musils; sie wird die digitale Klagenfurter Ausgabe durch die zwölfbändige Gesamtausgabe im Verlag Jung und Jung in Salzburg und durch das Open-Access-Internetportal MUSIL ONLINE ersetzen. Für Frühjahr 2019 ist Band 8 der Buchausgabe geplant; sie wird die zehn zu Lebzeiten veröffentlichten Bücher Robert Musils mit Ausnahme des im Rahmen der Gesamtausgabe bereits edierten Mann ohne Eigenschaften in der Reihenfolge ihrer Erstpublikation enthalten. Der Nachlaß zu Lebzeiten steht in dieser Anordnung an vorletzter Stelle zwischen zwei öffentlichen Vorträgen, die als selbstständige Publikationen in den Druck gelangt sind, der Rede zur Rilke-Feier (1927) und dem Vortrag Über die Dummheit (1937). Die editorische Zielsetzung besteht darin, den Nachlaß zu Lebzeiten als Kostbarkeit für die literarische Lektüre durch ein breites Publikum in einer gediegenen Buchausgabe zugänglich zu halten. Die Konstituierung eines Lesetextes auf der Grundlage der Erstausgabe von 1935/1936 stellt keine besondere editorische Herausforderung dar; auf größere Schwierigkeiten stößt die Beantwortung der Frage, ob die Zeitungsfassungen ebenfalls, in ihrer Gesamtheit und in

welcher Weise, als Lesetext zu edieren sind, und die Lösung der Aufgabe, für die komplexen textgenetischen Verflechtungen zwischen dem Buch, den Zeitungs- und den Nachlassfassungen eine adäquate Darstellungsform zu finden. Der Herausgeber hat sich dafür entschieden, in Band 9-11 der Gesamtausgabe die unselbstständigen Publikationen in der chronologischen Reihenfolge ihres Erscheinens angeordnet abzudrucken. Dies stellt einen entschiedenen Bruch mit der bisherigen Editionspraxis dar, welche nach Gattungskriterien verfahren ist und die ›Essays‹ (mit den Reden), die ›Kritiken‹ und die ›Kleine Prosa‹ voneinander getrennt präsentiert hat. Besonders der Essayistik wurde dabei gerne und wohl zu leichtfertig in Berufung auf den Musil’schen Terminus des ›Essayismus‹ ein Sonderstatus zuerkannt, den sie auch dadurch zu verdienen scheint, dass Musil selbst die ›Aufsätze‹, wie er seine Essays meist bezeichnete, großteils nicht im Zeitungsfeuilleton zu publizieren pflegte, sondern in Zeitschriften, vorzüglich in der Neuen Rundschau, und die Manuskripte dazu in eigenen Mappen ablegte. Die Theater- und Kulturkritiken Musils wurden zwar zum größten Teil im Feuilleton veröffentlicht, es besteht aber eine enge Verzahnung nicht nur mit der Kurzprosa, die dann in den Nachlaß zu Lebzeiten einging, sondern auch mit der Essayistik. Was als Besprechung begonnen hatte, konnte zu einem Essay mutieren, wie die ursprüngliche Spengler-Rezension Geist und Erfahrung. Anmerkungen für Leser, welche dem Untergang des Abendlandes entronnen sind (1921), oder Ansätze zu neuer Ästhetik. Bemerkungen über eine Dramaturgie des Films

(1925), Musils Auseinandersetzung mit der Filmästhetik von Béla Balázs. Die im Neuen Merkur erstveröffentlichten und in den bisherigen Editionen unter den Essays gereihten Aufsätze Symptomen-Theater I (1922) und Symptomen-Theater II (1922/1923) beispielsweise setzen sich mit aktuellen Theaterereignissen und der Situation des Theaters auseinander und stehen dadurch in engem Zusammenhang mit den etwa zeitgleich im Feuilleton publizierten Theaterkritiken. Im Fall der ›Kleinen Prosa‹ führt allein schon der vage

Gattungsbegriff zu Unklarheiten; Frisé operiert auch mit dem alternativen Terminus ›Kurzprosa‹ und bringt die ›Glosse‹ als Einteilungskategorie ins Spiel; außerdem hat er bestimmte Zeitungsfassungen nach nicht klar nachvollziehbaren Kriterien in seiner Ausgabe als ›Vorstufen zum Nachlaß zu Lebzeiten‹ ausgewählt und zusammengefasst ediert.

{20} Der chronologisch geordnete Abdruck von Musils unselbstständigen Veröffentlichungen unter Aufgabe des Gattungsprinzips wird der Leserschaft ein neues, anderes Lektüreerlebnis bescheren, kulturhistorische und thematische Kontexte sind durch die Synchronisierung besser erfassbar. Das Entlang-Lesen an der von außen aufgezwungenen Richtschnur der Form – ein Essay nach dem anderen, eine Kritik nach der anderen – tritt hinter ein Leseerlebnis zurück, in dem sich die Kontinuität der schriftstellerischen Reflexion und formale Abwechslung verbinden. Zu überlegen wäre, ob nicht auch die Vorabdrucke von Kapiteln des Mann ohne Eigenschaften im Feuilleton in

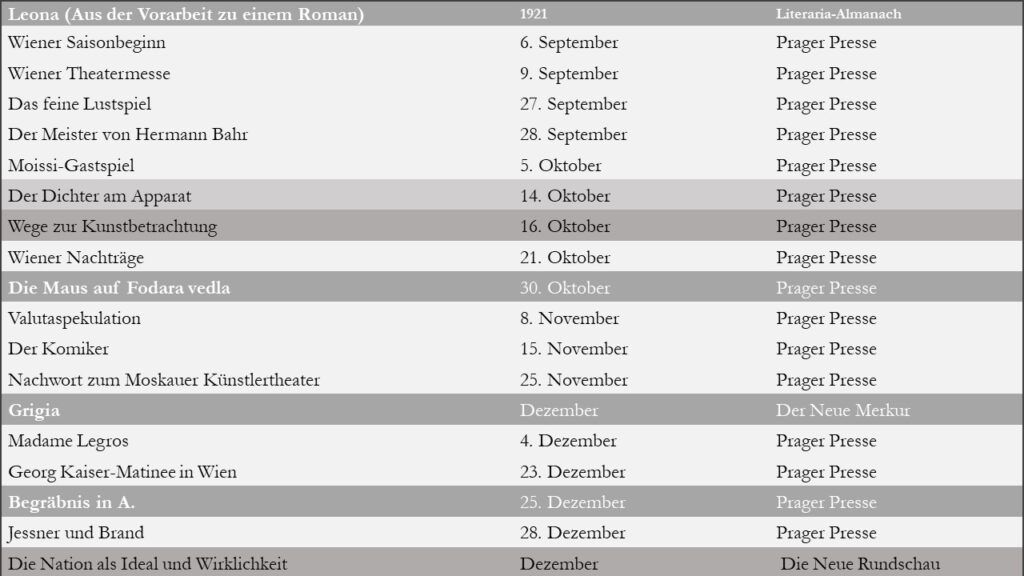

dieses Arrangement aufgenommen werden sollten und ob auch mehrfach Abgedrucktes unter bestimmten Voraussetzungen (z. B. neuer Titel, markante Änderungen) Eingang finden könnte. Als Vorgeschmack sei hier ein exemplarischer Ausschnitt vorgestellt, das Inhaltsverzeichnis zu Musils Veröffentlichungen im Herbst 1921.

{21} In der neuen Konzeption der Musil-Edition ist die digitale Open-Access-Veröffentlichung der textkritischen Apparate einschließlich der textgenetischen Dossiers auf MUSIL ONLINE vorgesehen. Ein besonderes Augenmerk gilt dabei der Präsentation der Zeitungsfaksimiles; es sollte möglich sein, Musil digital blätternd im Feuilleton zu lesen. Ein interdiskursiver Online-Kommentar wird die intra- und intertextuelle Konstellation, in der der

Nachlaß zu Lebzeiten steht, gemeinsam mit den Diskursen in der Rezeption abbilden.

- Almuth Grésillon: Literarische Handschriften. Einführung in die »critique génétique«. Bern 1999 (= Arbeiten zur Editionswissenschaft, Bd. 4), S. 22. ↩︎

- Vgl. dazu Grésillon (ebd., S. 24–44). ↩︎

- Vgl. dazu die ausführliche Schilderung bei Karl Corino: Robert Musil. Eine Biographie. Reinbek

b. Hamburg 2003, S. 1211–1220. ↩︎ - Den Zusammenhang betont auch Thomas Hake: Nachlaß zu Lebzeiten (1936), in: Robert-Musil-

Handbuch. Hg. v. Birgit Nübel u. Norbert ChristianWolf. Berlin, Boston 2016, S. 320–334. ↩︎ - Grésillon: Literarische Handschriften (Anm. 1), S. 140. ↩︎

- Ebd., S. 150. ↩︎

- Vgl. Bernhard Metz: Bücher, nicht Texte:Warum wir Musil in der Klagenfurter Ausgabe nicht

lesen können, in: Robert Musil in der Klagenfurter Ausgabe. Bedingungen und Möglichkeiten

einer digitalen Edition. Hg. v. Massimo Salgaro. München 2014 (= Musil-Studien, Bd. 42),

S. 197–217. ↩︎ - Grésillon: Literarische Handschriften (Anm. 1 bzw. 7), S. 140 ↩︎

- Vgl. Robert Musil: Slowenisches Dorfbegräbnis. Faksimile der Handschrift und Druckvorlage.

Hg. v. Herwig Würtz.Wien 1992, S. III. ↩︎ - Vgl. Corino: Robert Musil (Anm. 3), S. 568–575. ↩︎

- Vgl. Musil: Slowenisches Dorfbegräbnis (Anm. 17). ↩︎