1. Wessen Stimme?

{1} Das Thema »Robert Musil und der Erste Weltkrieg« löst viele Fragen aus und

erlaubt unterschiedliche Antworten. Historisch, biographisch und literatursoziologisch

orientierte Fragestellungen richten sich auf eine Einordnung des Autors Robert Musil in das Spektrum vom Kriegsbegeisterten bis zum Pazifisten. Es geht diesen Ansätzen mitunter darum zu erkunden, wer Musil wirklich war und was er wirklich dachte, jenseits seiner Texte. Aber worin liegt der Mehrwert von solchen Untersuchungen, wenn sie den persönlichen Standpunkt von Künstler/innen im öffentlichen Diskurs so sensibler Fragen

wie Krieg und Frieden verorten wollen und sich nicht damit begnügen können, die zu diesem Diskurs gehörende Botschaft im Kunstwerk zu dechiffrieren? »Habituelle Anpassungen eines Autors in Uniform«1 konstruiert Regina Schaunig, sich methodologisch auf Bourdieu berufend, aus biographischer Kolportage und ihrer Verklitterung mit dem literarischen OEuvre, um aus Musil einen bis in seine späten Jahre durch und durch militäraffinen »Autor im Dienst eines positivistischen Dichtungsbegriffs« zu formen; er

habe »sein Werk quasi in ›Uniform‹, der Uniform eines Gelehrten, eines Beamten und Staatsdieners, geschrieben.«2 In ihrer exzessiven Weise bildet die Position Schaunigs die Spitze eines Eisbergs, doch auch der Verfasser dieses Beitrags ist nicht dagegen gefeit, die vermeintliche Meinung des biographischen Studienobjekts an die eigene Meinung anzupassen und ihr dabei gehörig Gewalt anzutun.

{2} Wäre es nicht an der Zeit, im Falle von Künstlern, die durch ihr Werk wirken wollen, von Meinungsbefragungen dieser Art ganz abzusehen? Auch einer der Texte aus Musils Feder legt dies nahe, das einschlägige »Meinung«-Kapitel im Nachlass zur Fortsetzung des Mann ohne Eigenschaften. Darin untersucht Ulrich mit General Stumm von Bordwehr »den merkwürdigen Begriff der Meinung« und gelangt zur Schlussfolgerung: »Denn nicht das Urteil, sondern das Vorurteil, nicht die Wahrheit, sondern der Glaube und die Meinung, also das, was seinem Wesen nach unbedingt zum Teil falsch ist, treibt das Leben an; die Wahrheit, ja die Notwendigkeit selbst, dient nur zur Berichtigung und Regelung.« [V/3/136]

Friedenskongresse u Kriege haben immer zusammengehört

wer zum Frieden einlädt muß drauf gefaßt sein, daß der Krieg kommt

Man soll den Frieden nicht an die Wand malen!

Friedenskongresse sind Abschiedsbankette

Der Friede hat es nicht gern, daß man von ihm spricht

Was in der Liebe die Mitgift ist, ist im Frieden das Heer

Wenn man den Frieden nennt, kommt der Krieg gerennt

{3} Was sich da zum Stichwort ›Frieden‹ in einer handschriftlichen Notiz im Nachlass Musils findet, stellt grundsätzliche Aporien des Kriegsdiskurses dar. Die Sätze hat Musil vermutlich 1934 notiert, um sie General Stumm in den Mund zu legen. In die Endfassung des Druckfahnen-Kapitels 49 des Zweiten Buchs geht davon als Verkündung des Generals ein, dass »Friedens- und Menschenliebe [. . .] nämlich in Wirklichkeit nicht so einfach« [Drf62] seien. Die Basis für meine Untersuchung bildet die Annahme, dass Robert Musil in seinem literarischen Werk, allem voran im Mann ohne Eigenschaften, den Kriegsdiskurs seiner Zeit inszeniert. Die literarischen Inszenierungen aus ihrer intertextuellen und textgenetischen Herkunft zu verstehen, ist das eine Ziel. Davon getrennt zu sehen ist das zweite Untersuchungsgebiet, die Stimme des Autors im Diskurs. Aus Sicht der Diskursanalyse zerfällt die Stimme des Autors in eine Tiefen- und Oberflächenstruktur, die gedanklichen Bausteine, in unveröffentlichten Texten im Nachlass aufbewahrt, und die essayistische oder literarische Inszenierung im ausgestalteten, veröffentlichten Text. Einige wesentliche

Stationen bei der Ausformung von Musils Kriegsdiskurs sollen in diesem Beitrag exemplarisch beleuchtet werden, dem Autor bei der Ausformulierung quasi über die Schulter blickend, den Status der Texte genau beachtend, ob literarisch oder publizistisch, unveröffentlicht, anonym veröffentlicht oder namentlich gekennzeichnet. Wir hüten uns vor Vereinfachung und Verwechslung der Funktion von Literatur mit der eingebildeten Rolle

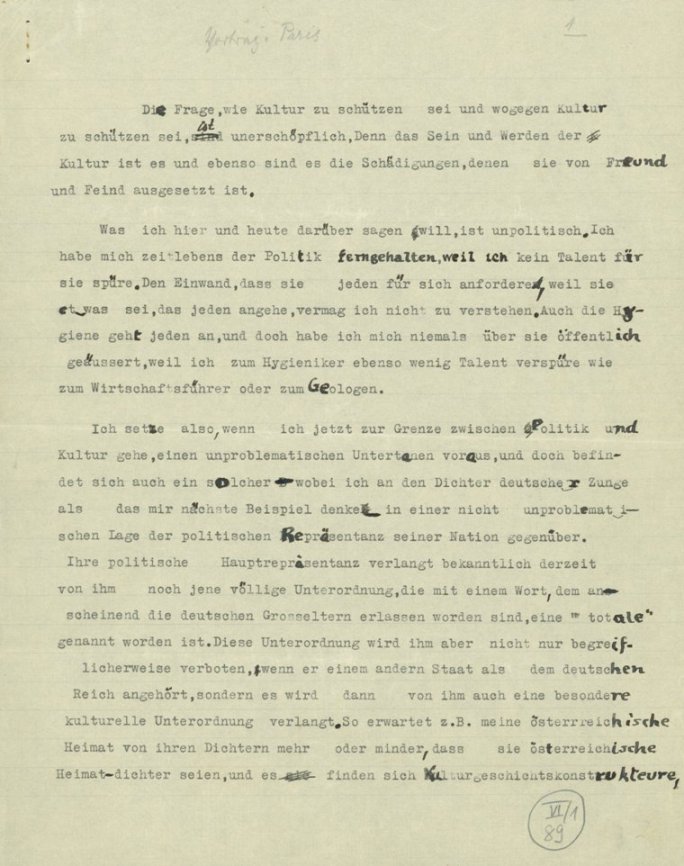

des Autors als eines weltanschaulichen Predigers. Als müsse Musils Roman, der die geistigen Wurzeln freilegt, wie es zum großen europäischen Krieg 1914–1918 gekommen sei, so sein Anspruch in den Worten des Autors, eine ideologisch geprägte einfache Botschaft enthalten. Die Erwartung zeugt von einem falschen Verständnis von der schriftstellerischen Aufgabe, wie es Musil in seiner Paris-Rede 1935 formuliert hat:

Ich habe mich zeitlebens der Politik ferngehalten, weil ich kein Talent für sie spüre. Den Einwand, daß sie jeden für sich anfordere, weil sie etwas sei, das jeden angehe, vermag ich nicht zu verstehen. Auch die Hygiene geht jeden an, und doch habe ich mich niemals über sie öffentlich geäußert, weil ich zum Hygieniker ebenso wenig Talent verspüre wie zum Wirtschaftsführer oder zum Geologen.

{4} Im lebenslangen intellektuellen und kreativen Prozess Robert Musils, den Ausbruch des Ersten Weltkriegs im Sommer 1914 zu verarbeiten, erkenne ich mehrere Abschnitte und Ansätze. Die erste Phase von 1914 bis 1917 betrifft den unkritisch-publizistischen Ansatz. Der zweite, der kritisch-essayistische Ansatz, beginnt Anfang 1918 mit dem Essay-Entwurf Das Ende des Kriegs und umfasst die Nachkriegsessays, die Formulierung des ›Theorems der menschlichen Gestaltlosigkeit‹, aber auch als Residuum die Psychotechnik. Der dritte, der antibellizistisch-literarische Ansatz geht 1918 vom Dramenfragment »Panama« aus und bestimmt das Telos des Romanprojekts, wie im Fontana-Interview formuliert, wo ja nicht nur gesagt wird: »Daß Krieg wurde, werden mußte, ist die Summe all der widerstrebenden Strömungen und Einflüsse und Bewegungen, die ich zeige«, sondern auch:

Gespräch mit Robert Musil. In: Die Literarische Welt, 30.4.1926, S. 1.

Ich schildere da eine große Sitzung, aber keiner von beiden erhält das Geld, das zu vergeben ist, sondern ein General, Vertreter des Kriegsministeriums, das ohne Einladung einen Delegierten entsandte. Das Geld wird für Rüstungen aufgewandt. Was gar nicht so dumm ist, wie man gewöhnlich glaubt, weil alles Gescheite sich gegenseitig aufhebt.

{5} Die Stimme, die in diesem Interview im April 1926 spricht, ist die tatsächliche Stimme des Autors. Er gibt sein Programm bekannt. Der Kriegsausbruch als Telos des Romans wird fixiert. Aber wichtiger noch: Die Funktion des Militärs, im Romanplot zentral angelegt, verweist auf grundsätzliche Aporien der militärischen Gewalt. Warum ist es nicht so dumm, wie man gewöhnlich glaubt, das Geld für Rüstungen aufzuwenden? Um schon in den 1920er Jahren ein Gleichgewicht der Abschreckung zu erzeugen? Oder liegt im gegenseitigen Aufheben von allem Gescheiten bereits die »konstruktive Ironie« [II/1/65] dessen, der über seinen Text nicht mehr verfügt, weil das Gespenstische, das um den Schreibenden geschieht und geschehen wird, den Gewaltausbruch von 1914 permanent wiederholt: »Die reale Erklärung des realen Geschehens interessiert mich nicht. Mein Gedächtnis ist schlecht. Die Tatsachen sind überdies immer vertauschbar. Mich interessiert das geistige Typische, ich möchte geradezu sagen: das Gespenstische des Geschehens.« Das sagt Musil im Fontana-Interview von 1926 auch noch. Damit stellt er klar, worum es ihm in Verbindung mit dem Militärischen zu tun ist, die Verwandlung des geschichtlich Geschehenen in »Beiträge zur geistigen Bewältigung der Welt«, in einem künstlerisch

ausgestalteten (»Stil ist für mich exakte Herausarbeitung eines Gedankens«) Beitrag zum Diskurs über militärische Gewalt.

2. essayistische Grundlegung

{6} Zwischen den Brückenköpfen diesseits und jenseits des reißenden Flusses Erster Weltkrieg, die mit Beiträgen Musils zum Kriegsdiskurs markiert sind, dem militanten Europäertum-Aufsatz von 1914, der in seinem Pathos auch schon die Grenzen der Militanz aufzeigt,3 und eindeutig friedenspolitischen Statements in der Nachkriegsessayistik, ragt ein unveröffentlichter Text wie ein freistehender Pfeiler heraus. Den unfertigen, titellosen Entwurf im Nachlass,4 von Frisé und in der Klagenfurter Ausgabe unter Das Ende des Kriegs ediert, wird Musil Anfang 1918 verfasst haben.5 Der Aufsatz verarbeitet politische Informationen, die nach der Ankunft in Wien zugänglich waren, möglicherweise sollte er in der von Musil für das Kriegspressequartier in Wien herausgegebenen Zeitschrift Heimat publiziert werden. Anders als die Veröffentlichungen dort spannt der Text jedoch einen freien Reflexionsraum auf; er schafft die Grundlage für Musils essayistisches Schreiben über den Krieg. In Verbindung mit gedanklichen Versatzstücken in Heftnotizen zu den aktuellen Romanprojekten sind im Essayentwurf von 1918 sechs Kerngedanken der Essays von 1919 bis 1922 bereits ausgebildet:

{7} Erstens: Der Kriegsausbruch wird nicht als einmaliges Ereignis gesehen, sondern als wiederholbare Situation erkannt. Die Situation ist eindeutig als Krise interpretiert, Musil grenzt sie allerdings von der Vorstellung eines allgemein fortschreitenden Werte-Zerfalls, dem kulturhistorischen Pessimismus, der sich in der Nachkriegszeit breit macht, ab. Nicht ein Verfallsprozess, sondern ein Umschlagen omnipräsenter latenter Gewalt liegt der Krise zugrunde, die mehr und mehr als »stationärer Zustand« [Heft 35/19] erscheint, indem sich nach Kriegsende herausstellt, dass die Elemente bestehen bleiben: »Alles, was sich im Krieg und nach dem Krieg gezeigt hat, war schon vorher da« [Heft 8/4].

{8} Zweitens: Über die Wurzel des Phänomens, »die Massenseele«, glaubt Musil 1918 erst »sehr unsichere Annahmen« [IV/3/495] machen zu können. Unter Ablehnung sozial-ökonomischer Kausalitäten entwickelt er aus dem Ansatz von 1918 in den folgenden Jahren mit seinem ›Theorem der menschlichen Gestaltlosigkeit‹ einen anthropologischen, massenpsychologischen Erklärungsversuch. In Die Nation als Ideal und als Wirklichkeit (1921) formuliert er, dass »der Mensch ethisch etwas nahezu Gestaltloses, unerwartet Plastisches, zu allem Fähiges ist; Gutes und Böses schlagen bei ihm gleich weit aus, wie die Zeiger einer empfindlichen Waage« (S. 1245f). Auch in dem Aufsatz Das hilflose Europa oder Reise vom Hundertsten ins Tausendste (1922) findet sich später eine Formulierung dafür, was der Krieg mit dem Menschen macht: »[W]ir waren früher betriebsame Bürger, sind dann Mörder, Totschläger, Diebe, Brandstifter und ähnliches geworden: und haben doch eigentlich nichts erlebt.« (S. 217) Klaus Amann streicht in seiner Studie über die Bedeutung des ›Theorems‹ heraus: »In seiner offenen Struktur wirkt das ›Theorem‹ wie eine Versuchsanordnung. Sie fungiert zum einen als Apparat zur Schärfung der Wahrnehmung in psychologischer, sozialer und politischer Hinsicht und sie bereichert zum anderen Musils literarische Darstellungsmöglichkeiten.«6 Das ›Theorem der menschlichen Gestaltlosigkeit‹ erfüllt die Funktion einer Brücke zwischen Musils Kriegsausbruchserfahrung, ihrer intellektuellen Verarbeitung, die mit dem Aufsatzfragment von 1918 beginnt, und ihrer literarischen Ausgestaltung im Romanprojekt.

{9} Drittens: Gegen die Vorstellung von geschichtlicher Zwangsläufigkeit entwickelt er das Konzept des Möglichkeitssinns, dessen Kontur sich in der Friedensperspektive von der »Auflösung des Staats in einer europäischen oder Weltgemeinschaft« [IV/3/493] im Manuskript von 1918 abzeichnet. Wesentlich wird die Unterscheidung einer Tiefen- und einer Oberflächenstruktur der Geschichte. Kapitalismus und Nationalismus gehören der Oberfläche an, es gilt zu »beweisen, daß die Geschichte ideelle Triebkräfte hat« [VII/11/95a].

{10} Viertens: Der Krieg erscheint als »religiöses Erlebnis« [IV/3/493] und Erlösung, als

das »Hinzutreten einer neuen Kraft« [IV/3/495], eine mystische Seinserweiterung –

»Mensch verschmolz mit Mensch« – und kollektive Ekstase. Doch schon in den Formulierungen von 1918 wird diese »Revolution als Ende einer gestockten Evolution« als fragwürdig ausgewiesen: im »Rausch des Abenteuers« »verschmolz [. . .] Unklarheit mit Unklarheit« [IV/3/496]. Vom vorübergehenden Eintritt der europäischen Gesellschaft in einen Zustand kollektiver Ekstase im Sommer 1914 zieht Musil schon bald eine Verbindungslinie zur Erfahrung des bis dahin als Steigerung individueller Sensitivität notierten ›anderen Zustands‹. Dass der ›andere Zustand‹ zur ästhetischen Kategorie wird, die Anregungen aus dem Film bezieht, ist nachgewiesen worden.7 Musils Ansätze zu neuer Ästhetik (1925) ruhen, wie in der Epoche nach dem Ersten Weltkrieg jede Ästhetik, im Kriegserleben; von dessen vordergründiger Ästhetisierung nimmt Musil jedoch Abstand; er bekennt sich zu einem ästhetischen Gegenkanon, der die scharfen Ränder und Schatten der Massenpsychose ins Zentrum rückt.

{11} Fünftens: Die Verbindungslinie zwischen Krieg und Eros ist im Entwurf von 1918 erst angedeutet, indem die Mobilisierungshysterie als »Leidenschaft«, »Erregungszustand« und das »Familienleben zum Gähnen« [IV/3/496] beschrieben wird. Aus den Andeutungen setzt Musils Vorstellungskraft später zu einem unausgeführt gebliebenen Modell ekstatischer Kollektiverotik an. In Verwandtschaft damit steht der Konnex von Krieg und Wahn, obwohl die Annahme, dass die Massenseele »einem gewissen zirkulären Irrewerden unterworfen

sei«, noch als »sehr unsicher« [IV/3/496] bezeichnet wird. Auch diesen Gedankengang

führt Musil später bei der Arbeit am Mann ohne Eigenschaften weiter.

{12} Sechstens: Musil kommt nicht als vorbehaltloser Pazifist aus dem Krieg. Auffallend ist der kritische Ton gegenüber dem Pazifismus in dem Aufsatzentwurf. Der Krieg »begeisterte mit wenigen (durchaus nicht durchwegs besseren) Ausnahmen alle« [IV/3/496]. Dass diejenigen, welche sich von der Kriegsbegeisterung nicht haben anstecken lassen, nicht besser gewesen seien, wird zu einem weiteren Markstein der Kriegsreflexion Musils. »Ich bin Pazifist, aber nicht dumm« [I/6/122] und »nicht aus Ideologie, denn das ist eine Beschränktheit« [Heft 19/20]. Daraus resultiert die Satire auf den Pazifismus, seine Repräsentanten und Institutionen im Mann ohne Eigenschaften. Es macht aber auch das persönliche Verhaftetsein des Autors deutlich, eines Nicht-Pazifisten der ersten Stunde. Der

Kriegsausbruch, ein persönliches Erweckungserlebnis, und die Erfahrungen im Krieg haben den bis dato unpolitischen jungen Musil politisiert. Im Schreiben darüber geht es Musil nicht um die Entwicklung einer wissenschaftlichen Theorie oder sozialphilosophischen Position, sondern um die Verarbeitung einer Erfahrung zu Literatur. Trotz aller Theoreme bleibt die Mobilisierung von 1914 ein persönliches Erlebnis, in dem sich ein Entfremdungs- und Sinnlosigkeitsgefühl plötzlich und in elementarer Weise aufgehoben hat, um dann erneut umzuschlagen und in Desillusionierung zu münden. Vielleicht mehr als die aktive Kriegsteilnahme 1915–1917 hat das Sommererlebnis von 1914, vorerst noch im Untergrund wirkend, die Zerstörung eines rationalistisch geprägten Urvertrauens in die Welt mit sich gebracht: »Mit einem Mal war die Gewalt da und hat die Menschheit seitdem nicht mehr verlassen«, äußert Musil noch 1934 in seiner Rede vor dem Schutzverband deutscher Schriftsteller: »Was man europäische Kultur nannte, hatte plötzlich einen Riß erhalten.« [VI/1/44] Die Empfindung des plötzlichen Umschlags bleibt Ausdruck persönlicher Betroffenheit, wenn sie auch nach dem Krieg, zuerst in den Essays, dann im Roman, soziologisch orientierter Analyse und Systemkritik unterworfen wird. Im Zug einer persönlichen Trauerarbeit am Sommererlebnis 1914, als welche die Arbeit am Roman auch betrachtet werden kann, wird der Blick auf das Ereignis und das Ich immer kritischer, immer distanzierter. In der zeitlich parallel geführten Arbeit an den Essays gelingt der Schritt zur Theoriebildung mit dem ›Theorem der menschlichen Gestaltlosigkeit‹, wobei die Essays den Roman in dieser Phase an gedanklicher Schärfe überholen und zu seiner Voraussetzung werden.

- Schaunig 2014, 35. ↩︎

- Schaunig 2014, S. 41. Schaunig richtet alles im Leben und Werk Musils in die Richtung ethisch gerechtfertigter Militärtugenden zurecht: »Denn nachdem er 1920 die Uniform wieder mit seiner Zivilkleidung vertauscht hatte, adjustierte er sich weiterhin auffallend korrekt, nämlich mit weißem Hemd, Schlips und Sakko.« (S. 40) Schaunig verwendet nicht beweisbare Erinnerungen von Zeitgenossen an Robert Musil und vermischt sie methodologisch ungeniert mit dem »Lebensstil des Protagonisten des Mann ohne Eigenschaften« (S. 42), ohne sich darum zu kümmern, dass Ulrich schon am Ende von Kapitel 9 des Mann ohne Eigenschaften aus tiefstem Empfinden für alle Zeiten »Abschied von dieser undankbaren Laufbahn« (MoE1/54) genommen hat. ↩︎

- Vgl. Schröder-Werle 1999. Der Text erklärt, wie »Musils kleiner Essay von radikaler Ehrlichkeit« den Autor »im Kern getroffen und seltsam hilflos« zeigt, wie der »dargestellte Verlust des inneren Gleichgewichts [. . .] ein Vakuum entstehen« lässt, es gehe »dabei um einen Identitätswandel mit Folgen für Leben und Tod« (S. 352). ↩︎

- Es existieren zwei Fassungen: die annotierte Blaustiftfassung VII/11/93–98 und ein Durchschlag IV/3/492–497. ↩︎

- Vgl. Fanta 2015, S. 54-58. ↩︎

- Amann 2011, 246. ↩︎

- Vgl. Rußegger 1996, 37–60. ↩︎