Zu einem Romananfang

Heft 3/78-82

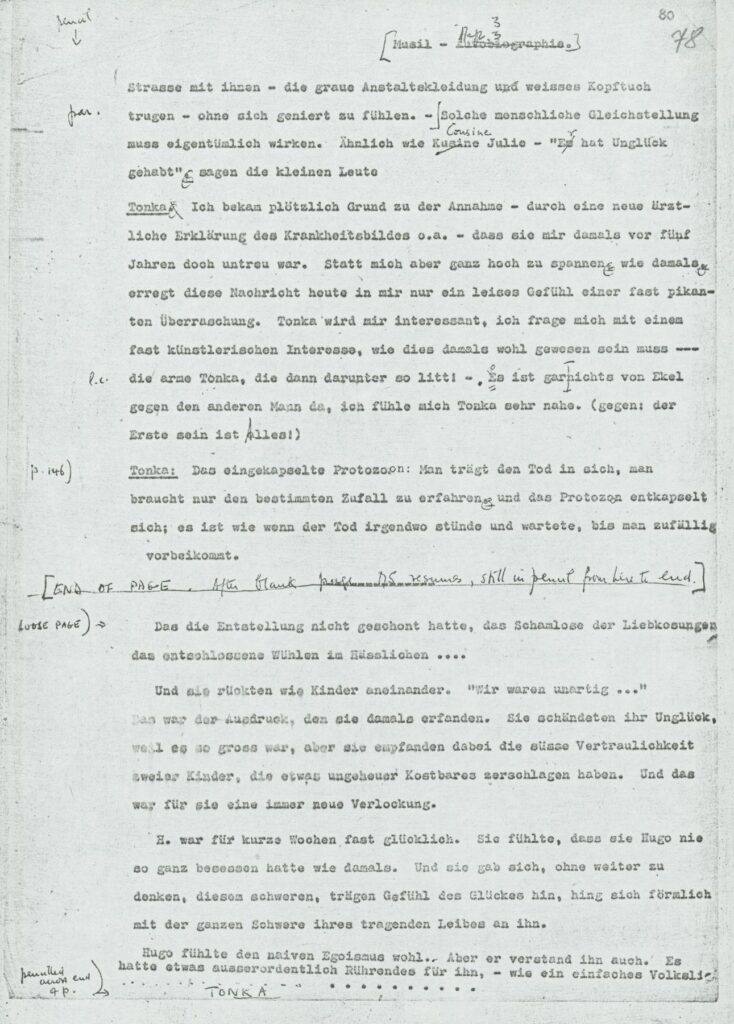

Heft 3, S. 78

–> Seitenkatalog

Das die Entstellung nicht geschont hatte, das Schamlose der Liebkosungen, das entschlossene Wühlen im Häßlichen …

Und sie rückten wie Kinder aneinander. „Wir waren unartig …“ Das war der Ausdruck, den sie damals erfanden. Sie schändeten ihr Unglück, weil es so groß war, aber sie empfanden dabei die süße Vertraulichkeit zweier Kinder, die etwas ungeheuer Kostbares zerschlagen haben. Und das war für sie eine immer neue Verlockung.

Herma war für kurze Wochen fast glücklich. Sie fühlte, dass sie Hugo nie so ganz besessen hatte wie damals. Und sie gab sich, ohne weiter zu denken, diesem schweren, trägen Gefühl des Glückes hin, hing sich förmlich mit der ganzen Schwere ihres tragenden Leibes an ihn.

Hugo fühlte den naiven Egoismus wohl … Aber er verstand ihn auch. Es hatte etwas außerordentlich Rührendes für ihn, – wie ein einfaches Volkslied.

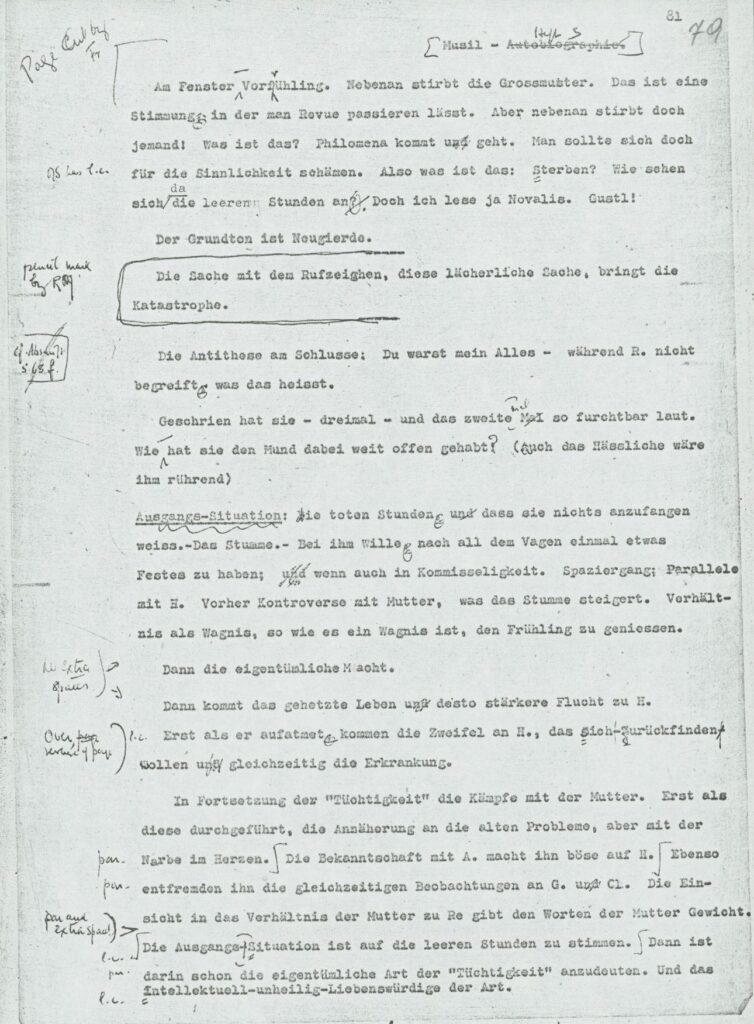

Heft 3, S. 79

–> Seitenkatalog

Am Fenster – Vorfrühling. Nebenan stirbt die Großmutter. Das ist eine Stimmung, in der man Revue passieren läßt. Aber nebenan stirbt doch jemand! Was ist das? Philomena kommt und geht. Man sollte sich doch für die Sinnlichkeit schämen. Also was ist das: sterben? Wie sehen sich da die leeren Stunden an? Doch ich lese ja Novalis. Gustl!Der Grundton ist Neugierde.

Die Sache mit dem Rufzeichen, diese lächerliche Sache, bringt die Katastrophe.

Die Antithese am Schlusse: Du warst mein Alles – während Robert nicht begreift, was das heißt.

Geschrien hat sie – dreimal – und das zweite Mal so furchtbar laut. Wie hat sie den Mund dabei weit offen gehabt? (Auch das Häßliche wäre ihm rührend.)Ausgangs-Situation. Die toten Stunden und daß sie nichts anzufangen weiß. – Das Stumme. – Bei ihm Wille, nach all dem Vagen einmal etwas Festes zu haben; und wenn auch in Kommisseligkeit. Spaziergang; Parallele mit Herma. Vorher Kontroverse mit Mutter, was das Stumme steigert. Verhältnis als Wagnis, so wie es ein Wagnis ist, den Frühling zu genießen.

Dann die eigentümliche Macht. Dann kommt das gehetzte Leben und desto stärkere Flucht zu Herma.

Erst als er aufatmet, kommen die Zweifel an Herma, das Sich-Zurückfinden-Wollen und gleichzeitig die Erkrankung.

In Fortsetzung der „Tüchtigkeit“ die Kämpfe mit der Mutter. Erst als diese durchgeführt, die Annäherung an die alten Probleme, aber mit der Narbe im Herzen.

Die Bekanntschaft mit Allesch macht ihn böse auf Herma.

Ebenso entfremden ihn die gleichzeitigen Beobachtungen an Gustl und Clarisse. Die Einsicht in das Verhältnis der Mutter zu Reiter gibt den Worten der Mutter Gewicht.

Die Ausgangssituation ist auf die leeren Stunden zu stimmen. Dann ist darin schon die eigentümliche Art der „Tüchtigkeit“ anzudeuten. Und das intellektuell Unheilig-Liebenswürdige der Art.

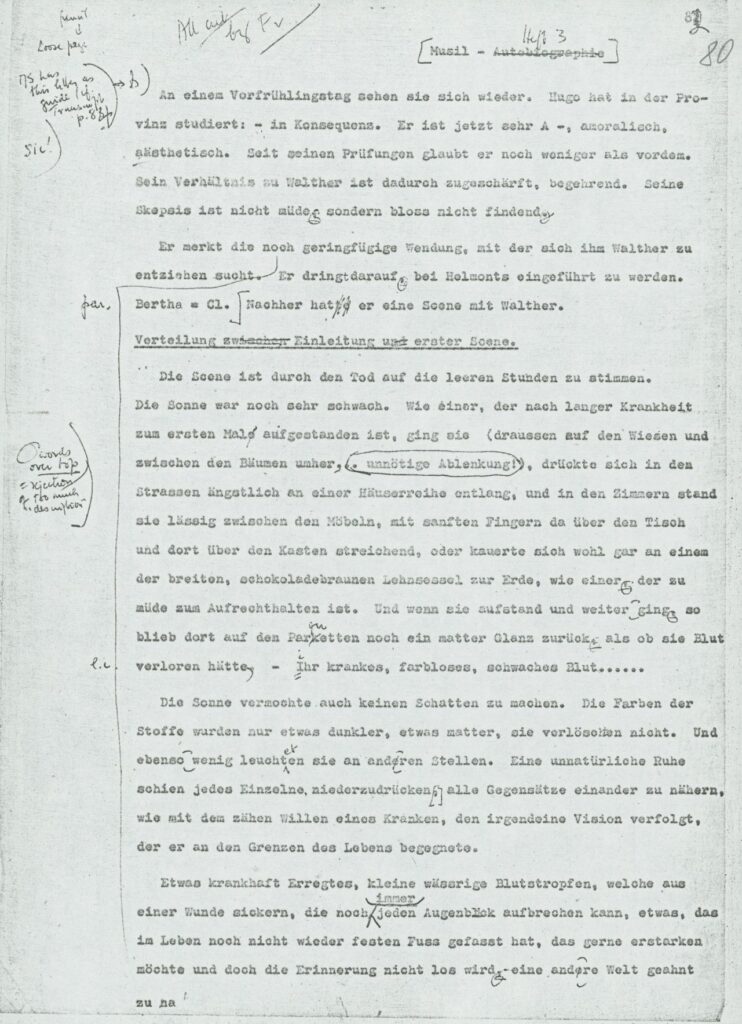

Heft 3, S. 80

–> Seitenkatalog

An einem Vorfrühlingstag sehen sie sich wieder. Hugo hat in der Provinz studiert: – in Konsequenz. Er ist jetzt sehr A –, a-moralisch, a-ästhetisch. Seit seinen Prüfungen glaubt er noch weniger als vordem. Sein Verhältnis zu Walther ist dadurch zugeschärft, begehrend. Seine Skepsis ist nicht müde sondern bloß nicht findend.

Er merkt die noch geringfügige Wendung, mit der sich ihm Walther zu entziehen sucht. Er dringt darauf, bei Helmonts eingeführt zu werden. Bertha = Clarisse.

Nachher hat er eine Szene mit Walther.

Verteilung zwischen Einleitung und erster Szene. Die Szene ist durch den Tod auf die leeren Stunden zu stimmen.

Die Sonne war noch sehr schwach. Wie einer, der nach langer Krankheit zum ersten Mal aufgestanden ist, ging sie draußen auf den Wiesen und zwischen den Bäumen umher, – (unnötige Ablenkung!) drückte sich in den Straßen ängstlich an einer Häuserreihe entlang, und in den Zimmern stand sie lässig zwischen den Möbeln, mit sanften Fingern da über den Tisch und dort über den Kasten streichend, oder kauerte sich wohl gar an einem der breiten, schokoladebraunen Lehnsessel zur Erde, wie einer, der zu müde zum Aufrechthalten ist. Und wenn sie aufstand und weiterging so blieb dort auf den Parketten noch ein matter Glanz zurück, als ob sie Blut verloren hätte, – krankes, farbloses, schwaches Blut …

Die Sonne vermochte auch keinen Schatten zu machen. Die Farben der Stoffe wurden nur etwas dunkler, etwas matter, sie verlöschten nicht. Und ebenso wenig leuchten sie an andren Stellen. Eine unnatürliche Ruhe schien jedes Einzelne niederzudrücken alle Gegensätze einander zu nähern, wie mit dem zähen Willen eines Kranken, den irgendeine Vision verfolgt, der er an den Grenzen des Lebens begegnete.

Etwas krankhaft Erregtes, kleine wässrige Blutstropfen, welche aus einer Wunde sickern, die noch immer jeden Augenblick aufbrechen kann, etwas, das im Leben noch nicht wieder festen Fuß gefaßt hat, das gerne erstarken möchte und doch die Erinnerung nicht los wird, eine andre Welt geahnt

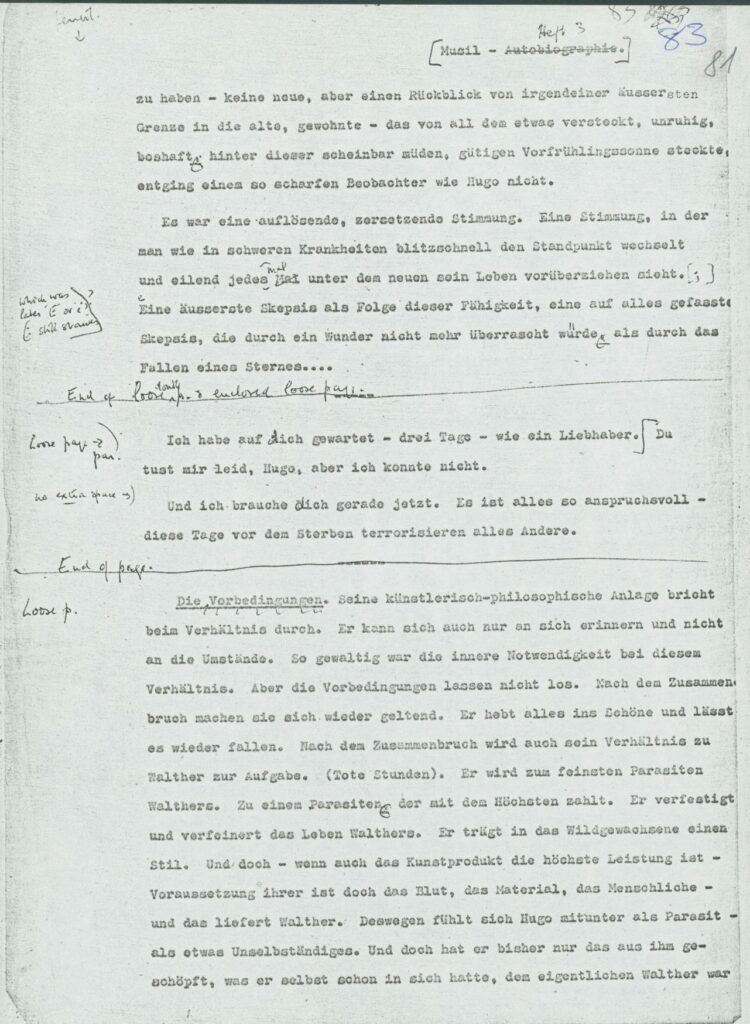

Heft 3, S. 81

–> Seitenkatalog

zu haben – keine neue, aber einen Rückblick von irgendeiner äußersten Grenze in die alte, gewohnte – das von all dem etwas versteckt, unruhig, boshaft hinter dieser scheinbar müden, gütigen Vorfrühlingssonne steckte, entging einem so scharfen Beobachter wie Hugo nicht.

Es war eine auflösende, zersetzende Stimmung. Eine Stimmung, in der man wie in schweren Krankheiten blitzschnell den Standpunkt wechselt und eilend jedes mal unter dem neuen sein Leben vorüberziehen sieht. Eine äußerste Skepsis als Folge dieser Fähigkeit, eine auf alles gefaßte Skepsis, die durch ein Wunder nicht mehr überraschen würde als durch das Fallen eines Sternes …

Ich habe auf dich gewartet – drei Tage – wie ein Liebhaber.

Du tust mir leid, Hugo, aber ich konnte nicht.

Und ich brauche dich gerade jetzt. Es ist alles so anspruchsvoll – diese Tage vor dem Sterben terrorisieren alles Andere.

Die Vorbedingungen. Seine künstlerisch-philosophische Anlage bricht beim Verhältnis durch. Er kann sich auch nur an sich erinnern und nicht an die Umstände. So gewaltig war die innere Notwendigkeit bei diesem Verhältnis. Aber die Vorbedingungen lassen nicht los. Nach dem Zusammenbruch machen sie sich wieder geltend. Er hebt alles ins Schöne und läßt es wieder fallen. Nach dem Zusammenbruch wird auch sein Verhältnis zu Walther zur Aufgabe. (Tote Stunden.) Er wird zum feinsten Parasiten Walthers. Zu einem Parasiten, der mit dem Höchsten zahlt. Er verfestigt und verfeinert das Leben Walthers. Er trägt in das Wildgewachsene einen Stil. Und doch – wenn auch das Kunstprodukt die höchste Leistung ist – Voraussetzung ihrer ist doch das Blut, das Material, das Menschliche – und das liefert Walther. Deswegen fühlt sich Hugo mitunter als Parasit – als etwas Unselbständiges. Und doch hat er bisher nur das aus ihm geschöpft, was er selbst schon in sich hatte, dem eigentlichen Walther war

Heft 3, S. 82

–> Seitenkatalog

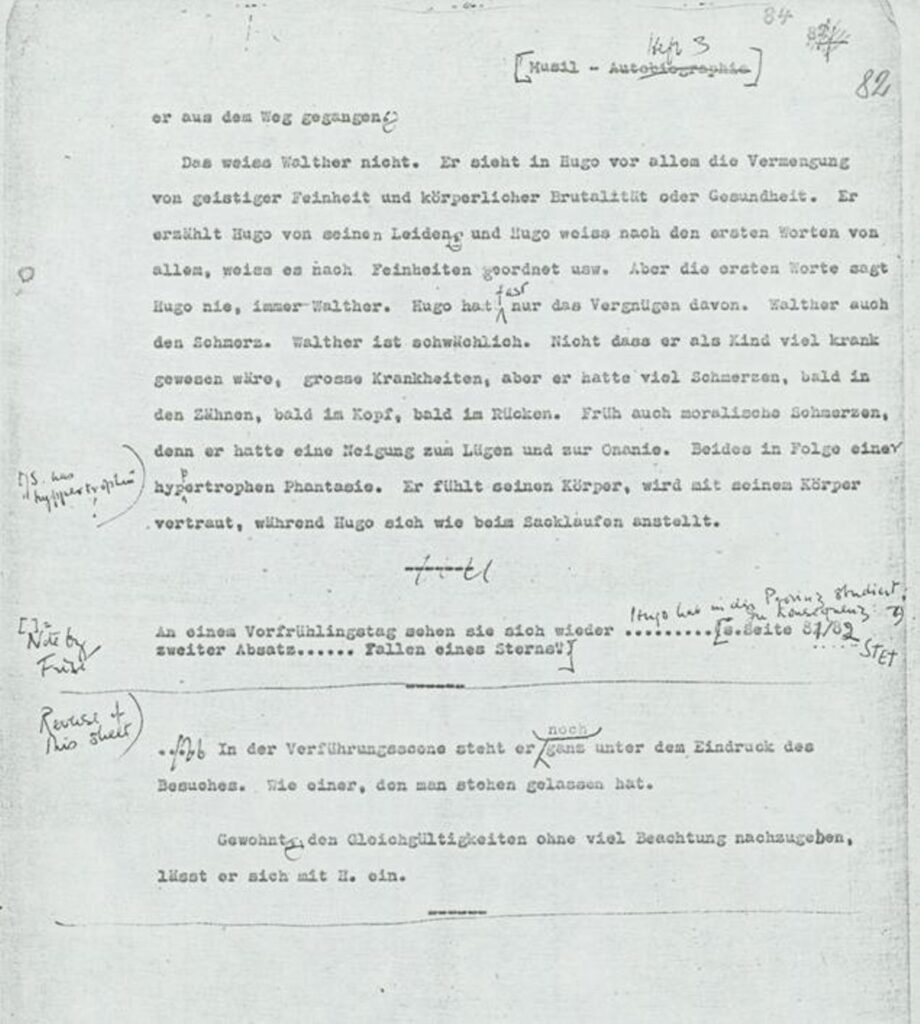

er aus dem Weg gegangen.

Das weiß Walther nicht. Er sieht in Hugo vor allem die Vermengung von geistiger Feinheit und körperlicher Brutalität oder Gesundheit. Er erzählt Hugo von seinen Leiden und Hugo weiß nach den ersten Worten von allem, weiß es nach Feinheiten geordnet usw. Aber die ersten Worte sagt Hugo nie, immer Walther. Hugo hat fast nur das Vergnügen davon. Walther auch den Schmerz. Walther ist schwächlich. Nicht daß er als Kind viel krank gewesen wäre, große Krankheiten, aber er hatte viel Schmerzen, bald in den Zähnen, bald im Kopf, bald im Rücken. Früh auch moralische Schmerzen, denn er hatte Neigung zum Lügen und zur Onanie. Beides in Folge einer hypertrophen Phantasie. Er fühlt seinen Körper, wird mit seinem Körper vertraut, während Hugo sich wie beim Sacklaufen anstellt.

An einem Vorfrühlingstag sehen sie sich wieder… Hugo hat in der Provinz studiert. In Konsequenz.

… In der Verführungsszene steht er noch ganz unter dem Eindruck des Besuches. Wie einer, den man stehen gelassen hat.

Gewohnt, den Gleichgültigkeiten ohne viel Beachtung nachzugeben, läßt er sich mit Herma ein.