Zu Robert und Herma

Heft 3, S. 58-67

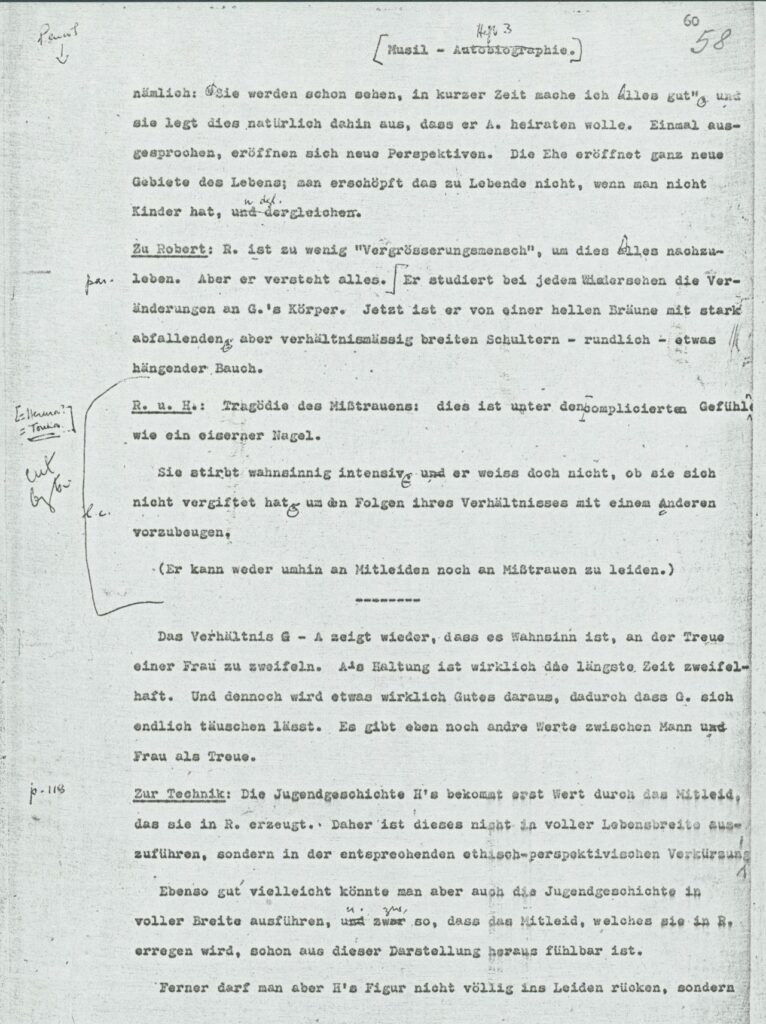

Heft 3, S. 58

–> Seitenkatalog

Robert und Herma. Tragödie des Mißtrauens: dies ist unter den komplizierten Gefühlen wie ein eiserner Nagel.

Sie stirbt wahnsinnig intensiv und er weiß doch nicht, ob sie sich nicht vergiftet hat, um den Folgen ihres Verhältnisses mit einem anderen vorzubeugen. (Er kann weder umhin an Mitleiden noch an Mißtrauen zu leiden.)

Zur Technik. Die Jugendgeschichte Hermas bekommt erst Wert durch das Mitleid, das sie in Robert erzeugt. Daher ist dieses nicht in voller Lebensbreite auszuführen, sondern in der entsprechenden ethischperspektivischen Verkürzung!

Ebensogut vielleicht könnte man aber auch die Jugendgeschichte in voller Breite ausführen, und zwar so, daß das Mitleid, welches sie in Robert erzeugen wird, schon aus dieser Darstellung heraus fühlbar ist. Ferner darf man aber Hermas Figur nicht völlig ins Leiden rücken, sondern

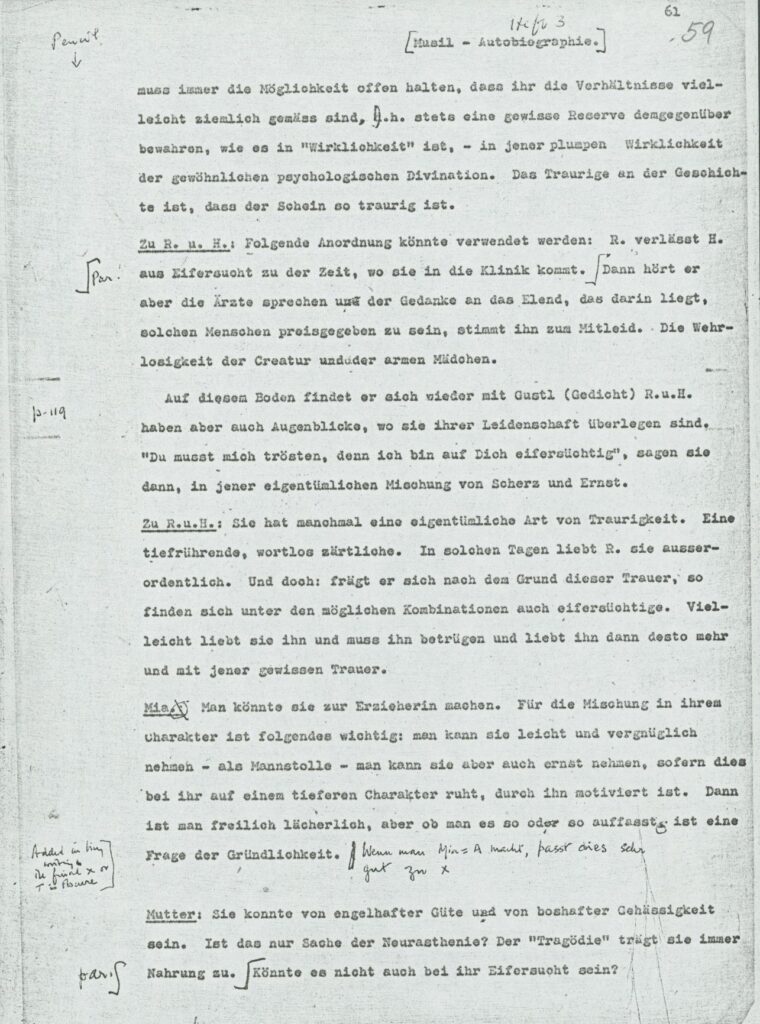

Heft 3, S. 59

–> Seitenkatalog

muß immer die Möglichkeit offen halten, daß ihr die Verhältnisse vielleicht ziemlich gemäß sind. Das heißt stets eine gewisse Reserve demgegenüber bewahren, wie es in „Wirklichkeit“ ist, – in jener plumpen Wirklichkeit der gewöhnlichen psychologischen Divination. Das Traurige an der Geschichte ist, daß der Schein so traurig ist.

Zu Robert und Herma. Folgende Anordnung könnte verwendet werden: Robert verläßt Herma aus Eifersucht zu der Zeit, wo sie in die Klinik kommt. Dann hört er aber die Ärzte sprechen und der Gedanke an das Elend, das darin liegt, solchen Menschen preisgegeben zu sein, stimmt ihn zum Mitleid. Die Wehrlosigkeit der Kreatur und der armen Mädchen.

Auf diesem Boden findet er sich wieder mit Gustl (Gedicht) Robert und Herma haben aber auch Augenblicke, wo sie ihrer Leidenschaft überlegen sind. „Du mußt mich trösten, denn ich bin auf Dich eifersüchtig“, sagen sie dann, in jener eigentümlichen Mischung von Scherz und Ernst.

Zu Robert und Herma. Sie hat manchmal eine eigentümliche Art von Traurigkeit. Eine tiefrührende, wortlos zärtliche. In solchen Tagen liebt Robert sie außerordentlich. Und doch: fragt er sich nach dem Grund dieser Trauer, so finden sich unter den möglichen Kombinationen auch eifersüchtige. Vielleicht liebt sie ihn und muß ihn betrügen und liebt ihn dann desto mehr und mit jener gewissen Trauer.

Mia. Man könnte sie zur Erzieherin machen. Für die Mischung in ihrem Charakter ist folgendes wichtig: man kann sie leicht und vergnüglich nehmen – als Mannstolle – man kann sie aber auch ernst nehmen, sofern dies bei ihr auf einem tieferen Charakter ruht, durch ihn motiviert ist. Dann ist man freilich lächerlich, aber ob man es so oder so auffaßt, ist eine Frage der Gründlichkeit. – (Wenn man Mia = Alice macht, paßt dies sehr gut zu Tonka.)

Mutter. Sie konnte von engelhafter Güte und von boshafter Gehässigkeit sein. Ist das nur Sache der Neurasthenie? Der „Tragödie“ trägt sie immer Nahrung zu. Könnte es nicht auch bei ihr Eifersucht sein?

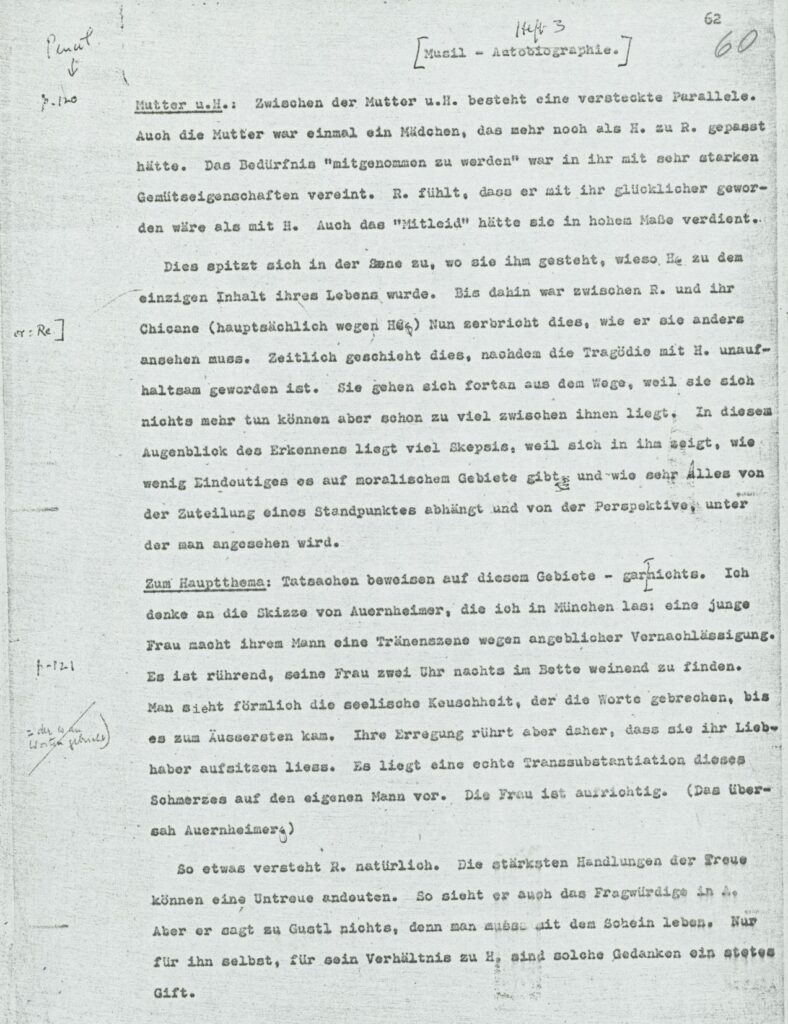

Heft 3, S. 60

–> Seitenkatalog

Mutter und Herma. Zwischen der Mutter und Herma besteht eine versteckte Parallele. Auch die Mutter war einmal ein Mädchen, das mehr noch als Herma zu Robert gepaßt hätte. Das Bedürfnis „mitgenommen zu werden“ war in ihr mit sehr starken Gemütseigenschaften vereint. Robert fühlt, daß er mit ihr glücklicher geworden wäre als mit Herma. Auch das „Mitleid“ hätte sie in hohem Maße verdient.

Dies spitzt sich in der Szene zu, wo sie ihm gesteht, wieso Heinrich zu dem einzigen Inhalt ihres Lebens wurde. Bis dahin war zwischen Robert und ihr Schikane (hauptsächlich wegen Heinrich). Nun zerbricht dies, wie er sie anders ansehen muß. Zeitlich geschieht dies, nachdem die Tragödie mit Herma unaufhaltsam geworden ist. Sie gehen sich fortan aus dem Wege, weil sie sich nichts mehr tun können aber schon zu viel zwischen ihnen liegt. In diesem Augenblick des Erkennens liegt viel Skepsis, weil sich in ihm zeigt, wie wenig Eindeutiges es auf moralischem Gebiete gibt und wie sehr alles von der Zuteilung eines Standpunktes abhängt und von der Perspektive, unter der man angesehen wird.

Zum Hauptthema. Tatsachen beweisen auf diesem Gebiete – gar nichts. Ich denke an die Skizze von Auernheimer, die ich in München las: eine junge Frau macht ihrem Mann eine Tränenszene wegen angeblicher Vernachlässigung. Es ist rührend, seine Frau zwei Uhr nachts im Bette weinend zu finden. Man sieht förmlich die seelische Keuschheit, der die Worte gebrechen, bis es zum Äußersten kam. Ihre Erregung rührt aber daher, daß sie ihr Liebhaber aufsitzen ließ. Es liegt eine echte Transsubstantiation dieses Schmerzes auf den eigenen Mann vor. Die Frau ist aufrichtig. (Das übersah Auernheimer.)

So etwas versteht Robert natürlich. Die stärksten Handlungen der Treue können eine Untreue andeuten. So sieht er auch das Fragwürdige in Alice. Aber er sagt zu Gustl nichts, denn man muß mit dem Schein leben. Nur für ihn selbst, für sein Verhältnis zu Herma sind solche Gedanken ein stetes Gift.

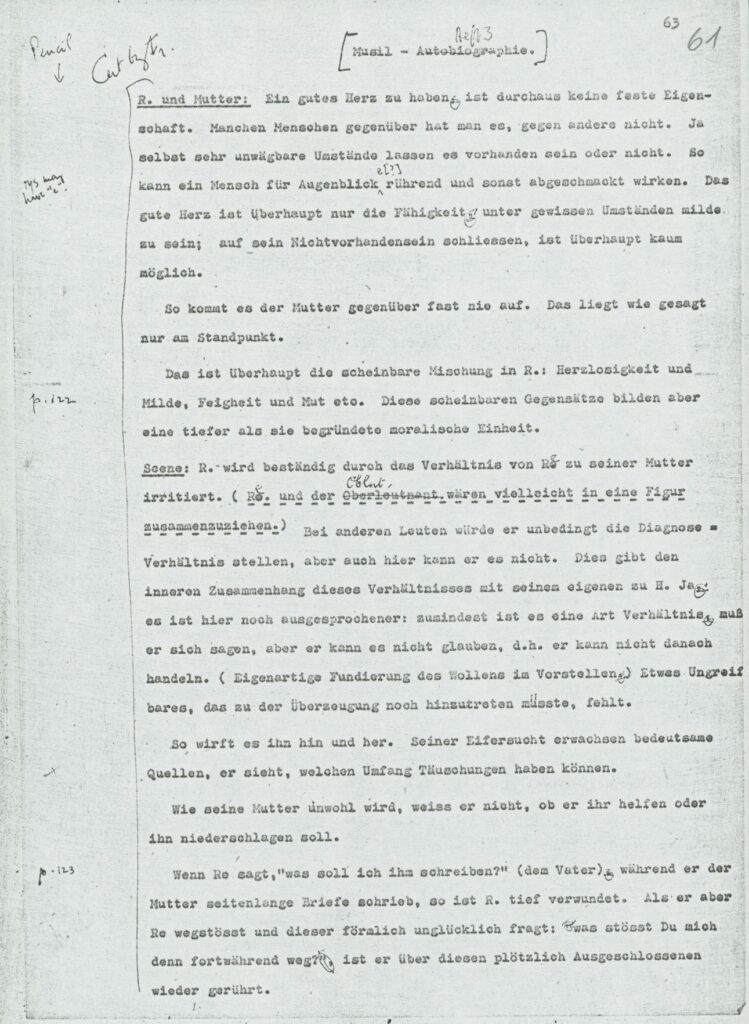

Heft 3, S. 61

–> Seitenkatalog

Robert und Mutter. Ein gutes Herz zu haben, ist durchaus keine feste Eigenschaft. Manchen Menschen gegenüber hat man es, gegen andere nicht. Ja selbst sehr unwägbare Umstände lassen es vorhanden sein oder nicht. So kann ein Mensch für Augenblicke rührend und sonst abgeschmackt wirken. Das gute Herz ist überhaupt nur die Fähigkeit, unter gewissen Umständen milde zu sein; auf sein Nichtvorhandensein schließen, ist überhaupt kaum möglich.

So kommt es der Mutter gegenüber fast nie auf. Das liegt wie gesagt nur am Standpunkt.

Das ist überhaupt die scheinbare Mischung in Robert: Herzlosigkeit und Milde, Feigheit und Mut etc. – (Diese scheinbaren Gegensätze bilden aber eine tiefer als sie begründete moralische Einheit.)

Szene. Robert wird beständig durch das Verhältnis von Reiter zu seiner Mutter irritiert. (Reiter und der Oberleutnant wären vielleicht in eine Figur zusammenzuziehen.) Bei anderen Leuten würde er unbedingt die Diagnose = Verhältnis stellen, aber auch hier kann er es nicht. Dies gibt den inneren Zusammenhang dieses Verhältnisses mit seinem eigenen zu Herma. Ja, es ist hier noch ausgesprochener: zumindest ist es eine Art Verhältnis, muß er sich sagen, aber er kann es nicht glauben, das heißt er kann nicht danach handeln. (Eigenartige Fundierung des Wollens im Vorstellen.) Etwas Ungreifbares, das zu der Überzeugung noch hinzutreten müßte, fehlt.

So wirft es ihn hin und her. Seiner Eifersucht erwachsen bedeutsame Quellen, er sieht, welchen Umfang Täuschungen haben können.

Wie seine Mutter unwohl wird, weiß er nicht, ob er ihr helfen oder ihn niederschlagen soll.

Wenn Reiter sagt, „was soll ich ihm schreiben?“ (dem Vater), während er der Mutter seitenlange Briefe schrieb, so ist Robert tief verwundet. Als er aber Reiter wegstößt und dieser förmlich unglücklich fragt: „Was stößt Du mich denn fortwährend weg?“, ist er über diesen plötzlich Ausgeschlossenen wieder gerührt.

Heft 3, S. 62

–> Seitenkatalog

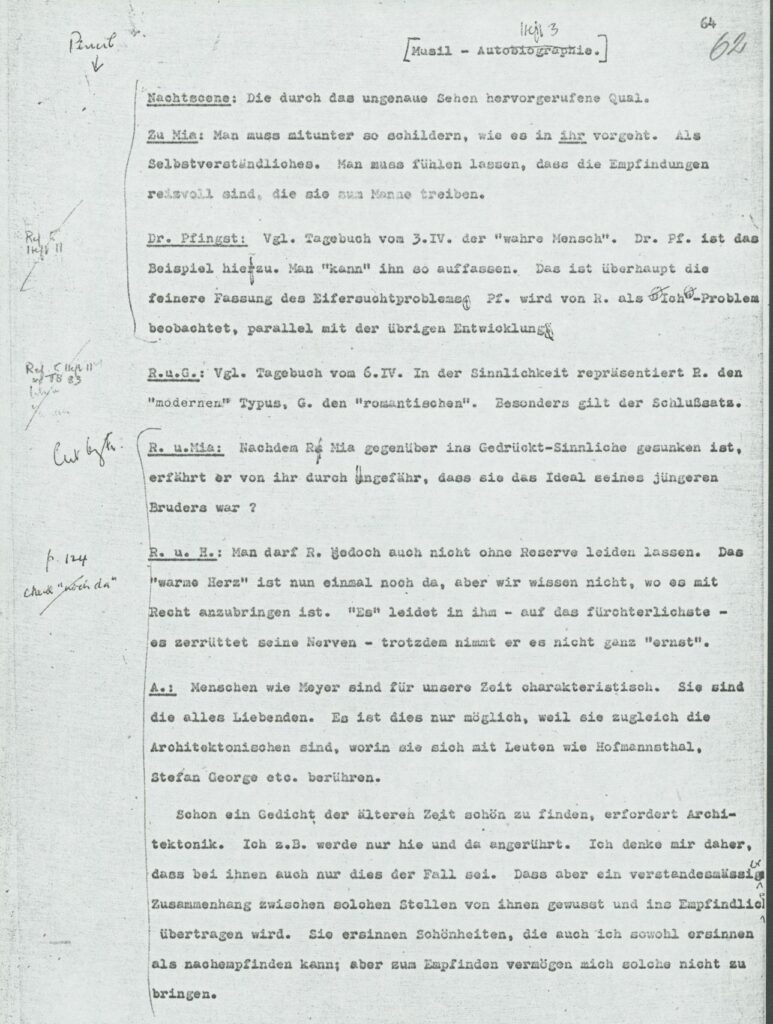

Nachtszene: Die durch das ungenaue Sehen hervorgerufene Qual.

Zu Mia. Man muß mitunter so schildern, wie es in ihr vorgeht. Als Selbstverständliches. Man muß fühlen lassen, daß die Empfindungen reizvoll sind, die sie zum Manne treiben.

Dr. Pfingst. Vergleiche Tagebuch vom 3. April 1905, der „wahre Mensch“. Dr. Pfingst ist das Beispiel hiezu. Man „kann“ ihn so auffassen. Das ist überhaupt die feinere Fassung des Eifersuchtsproblems. Pfingst wird von Robert als „Ich“-Problem beobachtet, parallel mit der übrigen Entwicklung.

Robert und Gustl. Vergleiche Tagebuch vom 6. April 1905. In der Sinnlichkeit repräsentiert Robert den „modernen“ Typus, Gustl den „romantischen“. Besonders gilt der Schlußsatz.

Robert und Mia. Nachdem Robert Mia gegenüber ins Gedrückt-Sinnliche gesunken ist, erfährt er von ihr durch ungefähr, daß sie das Ideal seines jüngeren Bruders war?

Robert und Herma. Man darf Robert jedoch auch nicht ohne Reserve leiden lassen. Das „warme Herz“ ist nun einmal noch da, aber wir wissen nicht, wo es mit Recht anzubringen ist. „Es“ leidet in ihm – auf das fürchterlichste – es zerrüttet seine Nerven – trotzdem nimmt er es nicht ganz „ernst“.

Allesch. Menschen wie Meyer sind für unsere Zeit charakteristisch. Sie sind die Alles-Liebenden. Es ist dies nur möglich, weil sie zugleich die Architektonischen sind, worin sie sich mit Leuten wie Hofmannsthal, Stefan George etc. berühren.

Schon ein Gedicht der älteren Zeit schön zu finden, erfordert Architektonik. Ich zum Beispiel werde nur hie und da angerührt. Ich denke mir daher, daß bei ihnen auch nur dies der Fall sei. Daß aber ein verstandesmäßiger Zusammenhang zwischen solchen Stellen von ihnen gewußt und ins Empfindliche übertragen wird. Sie ersinnen Schönheiten, die auch ich sowohl ersinnen als nachempfinden kann; aber zum Empfinden vermögen mich solche nicht zu bringen.

Heft 3, S. 63

–> Seitenkatalog

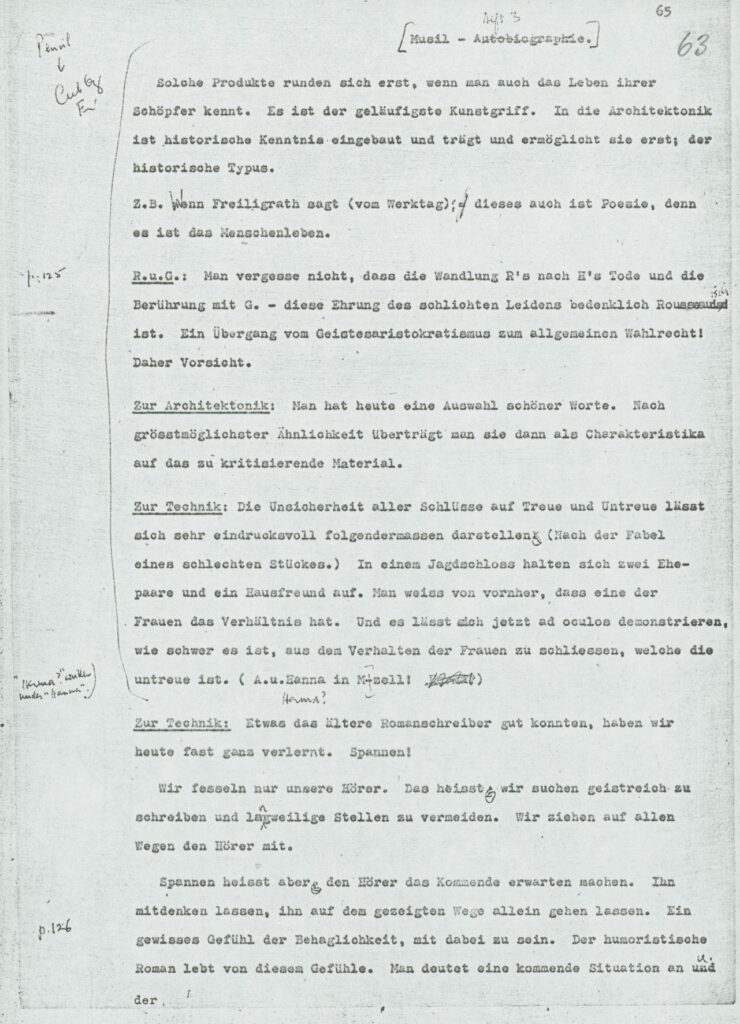

Solche Produkte runden sich erst, wenn man auch das Leben ihrer Schöpfer kennt. Es ist der geläufigste Kunstgriff. In die Architektonik ist historische Kenntnis eingebaut und trägt und ermöglicht sie erst; der historische Typus.

Zum Beispiel wenn Freiligrath sagt (vom Werktag): dieses auch ist Poesie, denn es ist das Menschenleben.

Robert und Gustl. Man vergesse nicht, daß die Wandlung Roberts nach Hermas Tode und die Berührung mit Gustl – diese Ehrung des schlichten Leidens bedenklich Rousseauisch ist. Ein Übergang vom Geistesaristokratismus zum allgemeinen Wahlrecht! Daher Vorsicht.

Zur Architektonik. Man hat heute eine Auswahl schöner Worte. Nach größtmöglicher Ähnlichkeit überträgt man sie dann als Charakteristika auf das zu kritisierende Material.

Zur Technik. Die Unsicherheit aller Schlüsse auf Treue und Untreue läßt sich sehr eindrucksvoll folgendermaßen darstellen. (Nach der Fabel eines schlechten Stückes.) In einem Jagdschloß halten sich zwei Ehepaare und ein Hausfreund auf. Man weiß von vornher, daß eine der Frauen das Verhältnis hat. Und es läßt sich jetzt ad oculos demonstrieren, wie schwer es ist, aus dem Verhalten der Frauen zu schließen, welche die Untreue ist. (Alice und Hanna in Mariazell!)

Etwas das ältere Romanschriftsteller gut konnten, haben wir heute fast ganz verlernt: Spannen!

Wir fesseln nur unsere Hörer. Das heißt, wir suchen geistreich zu schreiben und langweilige Stellen zu vermeiden. Wir ziehen auf allen Wegen den Hörer mit.

Spannen heißt aber, den Hörer auf das Kommende erwarten machen. Ihn mitdenken lassen, ihn auf dem gezeigten Wege allein gehen lassen. Ein gewisses Gefühl der Behaglichkeit, mit dabei zu sein. Der humoristische Roman lebt von diesem Gefühle. Man deutet eine kommende Situation an und der

Heft 3, S. 64

–> Seitenkatalog

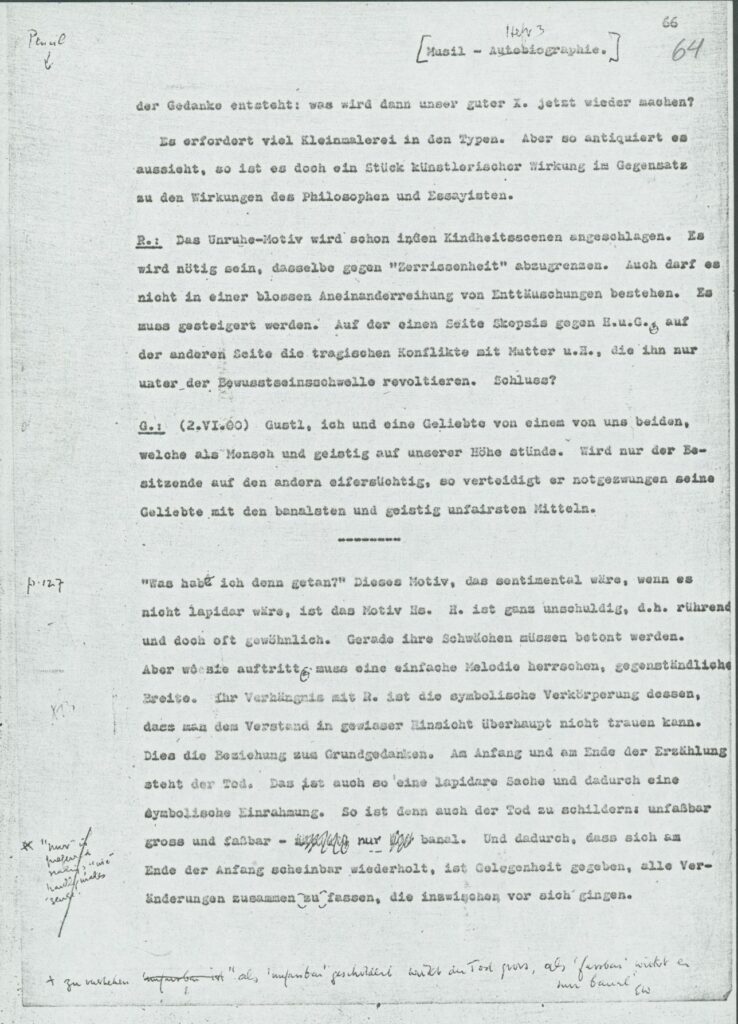

der Gedanke entsteht: was wird dann unser guter X. jetzt wieder machen?

Es erfordert viel Kleinmalerei in den Typen. Aber so antiquiert es aussieht, so ist es doch ein Stück künstlerischer Wirkung im Gegensatz zu den Wirkungen des Philosophen und Essayisten.

Robert. Das Unruhe-Motiv wird schon in den Kindheitsszenen angeschlagen. Es wird nötig sein, dasselbe gegen „Zerrissenheit“ abzugrenzen. Auch darf es nicht in einer bloßen Aneinanderreihung von Enttäuschungen bestehen. Es muß gesteigert werden. Auf der einen Seite Skepsis gegen Herma und Gustl auf der anderen Seite die tragischen Konflikte mit Mutter und Heinrich, die ihn nur unter der Bewußtseinsschwelle revoltieren. Schluß?

Gustl. 2. Juni 1902. Gustl, ich und eine Geliebte von einem von uns beiden, welche als Mensch und geistig auf unserer Höhe stünde. Wird nun der Besitzende auf den andern eifersüchtig, so verteidigt er notgezwungen seine Geliebte mit den banalsten und geistig unfairsten Mitteln.

„Was hab ich denn getan?“ Dieses Motiv, das sentimental wäre, wenn es nicht lapidar wäre, ist das Motiv Hermas. Herma ist ganz unschuldig, das heißt rührend und doch oft gewöhnlich. Gerade ihre Schwächen müssen betont werden. Aber wo sie auftritt, muß eine einfache Melodie herrschen, gegenständliche Breite. Ihr Verhängnis mit Robert ist die symbolische Verkörperung dessen, daß man dem Verstand in gewisser Hinsicht überhaupt nicht trauen kann. Dies die Beziehung zum Grundgedanken. Am Anfang und am Ende der Erzählung steht der Tod. Das ist auch so eine lapidare Sache und dadurch eine symbolische Einrahmung. So ist denn auch der Tod zu schildern: unfaßbar groß und faßbar – nur banal. Und dadurch, daß sich am Ende der Anfang scheinbar wiederholt, ist Gelegenheit gegeben, alle Veränderungen zusammenzufassen, die inzwischen vor sich gingen.

Heft 3, S. 65

–> Seitenkatalog

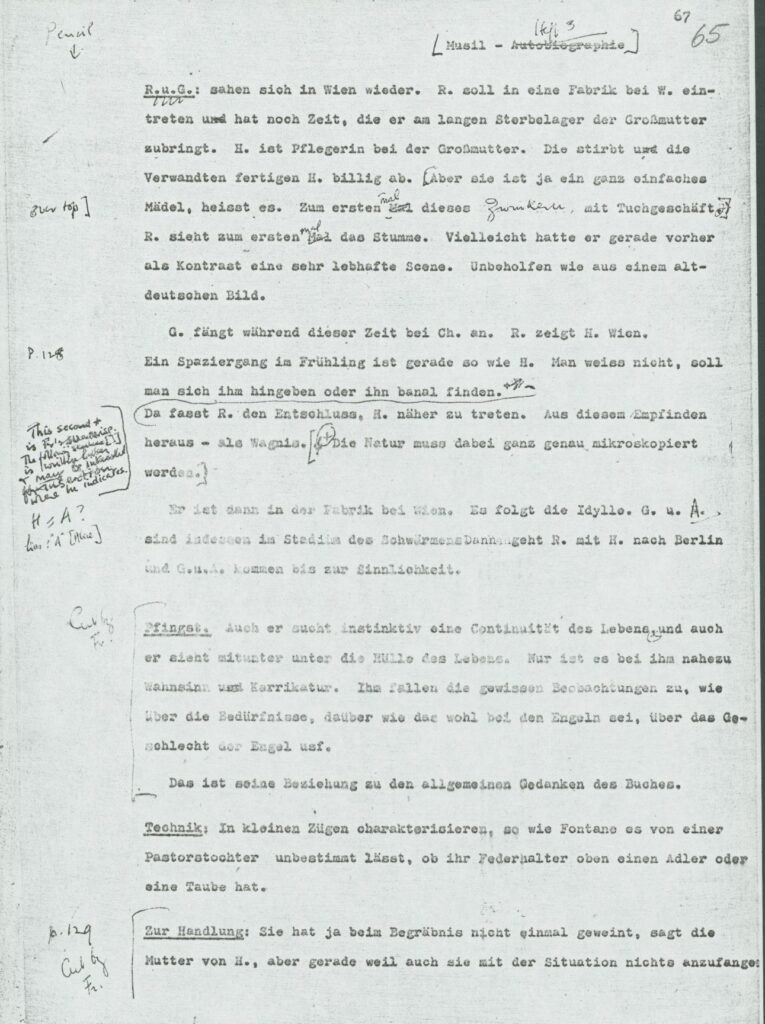

Robert und Gustl sahen sich in Wien wieder. Robert soll in eine Fabrik bei Wien eintreten und hat noch Zeit, die er am langen Sterbelager der Großmutter zubringt. Herma ist Pflegerin bei der Großmutter. Die stirbt, und die Verwandten fertigen Herma billig ab. – (Aber sie ist ja ein einfaches Mädel, heißt es. Zum ersten Mal dieses Zwinkern mit dem Tuchgeschäft.) Robert sieht zum ersten Mal das Stumme. Vielleicht hatte er gerade vorher als Kontrast eine sehr lebhafte Szene. Unbeholfen wie aus einem altdeutschen Bild.

Gustl fängt während dieser Zeit bei Charlemont an. Robert zeigt Herma Wien. Ein Spaziergang im Frühling ist gerade so wie Herma. Man weiß nicht, soll man sich ihm hingeben oder ihn banal finden. – (Die Natur muss dabei ganz genau mikroskopiert werden.) Da faßt Robert den Entschluß, Herma näher zu treten. Aus diesem Empfinden heraus – als Wagnis.

Er ist dann in der Fabrik bei Wien. Es folgt die Idylle. Gustl und Alice sind indessen im Stadium des Schwärmens. Dann geht Robert mit Herma nach Berlin und Gustl und Alice kommen bis zur Sinnlichkeit.

Pfingst. Auch er sucht instinktiv eine Kontinuität des Lebens und auch er sieht mitunter unter die Hülle des Lebens. Nur ist es bei ihm nahezu Wahnsinn und Karikatur. Ihm fallen die gewissen Beobachtungen zu, wie über die Bedürfnisse, darüber wie das wohl bei den Engeln sei, über das Geschlecht der Engel und so fort.

Das ist seine Beziehung zu den allgemeinen Gedanken des Buches.

Technik. In kleinen Zügen charakterisieren, so wie Fontane es von einer Pastorstochter unbestimmt läßt, ob ihr Federhalter oben einen Adler oder eine Taube hat.

Zur Handlung. Sie hat ja beim Begräbnis nicht einmal geweint, sagt die Mutter von Herma, aber gerade weil auch sie mit der Situation nichts anzufangen weiß

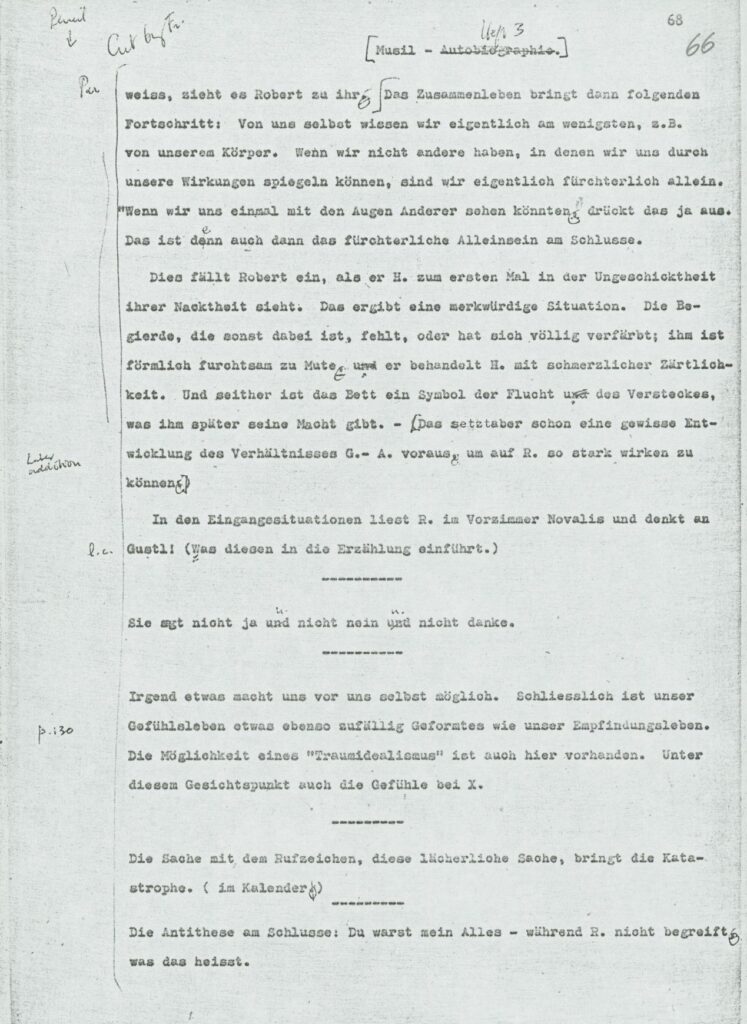

Heft 3, S. 66

–> Seitenkatalog

weiß, zieht es Robert zu ihr.

Das Zusammenleben bringt dann folgenden Fortschritt: Von uns selbst wissen wir eigentlich am wenigsten, zum Beispiel von unserem Körper. Wenn wir nicht andere haben, in denen wir uns durch unsere Wirkungen spiegeln können, sind wir eigentlich fürchterlich allein. „Wenn wir uns einmal mit den Augen anderer sehen könnten“ drückt das ja aus. Das ist denn auch dann das fürchterliche Alleinsein am Schlusse.

Das fällt Robert ein, als er Herma zum ersten Mal in der Ungeschicktheit ihrer Nacktheit sieht. Das ergibt eine merkwürdige Situation. Die Begierde, die sonst dabei ist, fehlt, oder hat sich völlig verfärbt; ihm ist förmlich furchtsam zu Mute und er behandelt Herma mit schmerzlicher Zärtlichkeit. Und seither ist das Bett ein Symbol der Flucht und des Versteckes, was ihm später seine Macht gibt. – (Das setzt aber schon eine gewisse Entwicklung des Verhältnisses Gustl-Alice voraus, um auf Robert so stark wirken zu können.)

In den Eingangssituationen liest Robert im Vorzimmer Novalis und denkt an Gustl! (Was diesen in die Erzählung einführt.)

Sie sagt nicht ja und nicht nein und nicht danke.

Irgend etwas macht uns vor uns selbst möglich. Schließlich ist unser Gefühlsleben etwas ebenso zufällig Geformtes wie unser Empfindungsleben. Die Möglichkeit eines „Traumidealismus“ ist auch hier vorhanden. Unter diesem Gesichtspunkt auch die Gefühle bei X.

Die Sache mit dem Rufzeichen, diese lächerliche Sache, bringt die Katastrophe (im Kalender.)

Die Antithese am Schlusse: Du warst mein Alles – während Robert nicht begreift, was das heißt.

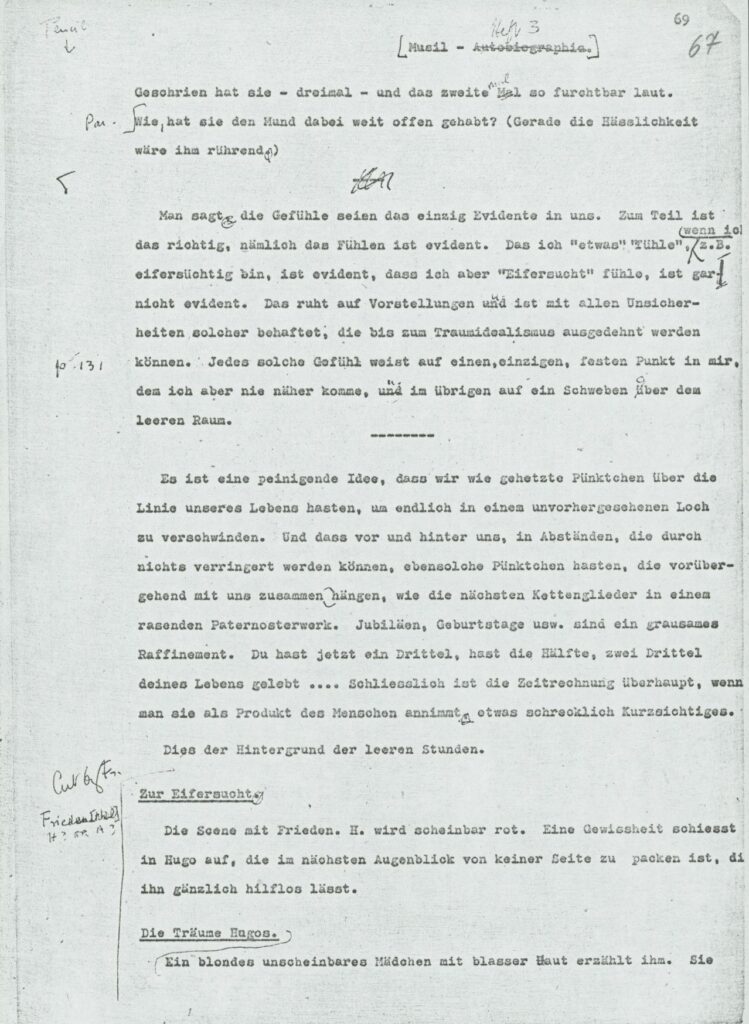

Heft 3, S. 67

–> Seitenkatalog

Geschrien hat sie – dreimal – und das zweitemal so furchtbar laut. Wie, hat sie den Mund dabei weit offen gehabt? (Gerade die Häßlichkeit wäre ihm rührend.)

Man sagt, die Gefühle seien das einzig Evidente in uns. Zum Teil ist das richtig, nämlich das Fühlen ist evident. Daß ich „etwas“ „fühle“, wenn ich zum Beispiel eifersüchtig bin, ist evident, daß ich aber „Eifersucht“ fühle, ist gar nicht evident. Das ruht auf Vorstellungen und ist mit allen Unsicherheiten solcher behaftet, die bis zum Traumidealismus ausgedehnt werden können. Jedes solche Gefühl weist auf einen, einzigen, festen Punkt in mir, dem ich aber nie näher komme und im übrigen auf ein Schweben über dem leeren Raum.

Es ist eine peinigende Idee, daß wir wie gehetzte Pünktchen über die Linie unseres Lebens hasten, um endlich in einem unvorhergesehenen Loch zu verschwinden. Und daß vor und hinter uns, in Abständen, die durch nichts verringert werden können, ebensolche Pünktchen hasten, die vorübergehend mit uns zusammen hängen, wie die nächsten Kettenglieder in einem rasenden Paternosterwerk. Jubiläen, Geburtstage usw. sind ein grausames Raffinement. Du hast jetzt ein Drittel, hast die Hälfte, zwei Drittel deines Lebens gelebt… Schließlich ist die Zeitrechnung überhaupt, wenn man sie als Produkt des Menschen annimmt etwas schrecklich Kurzsichtiges.

Dies ist der Hintergrund der leeren Stunden.