In Monographien und Aufsätzen veröffentlichte sowie auch im Druck nicht publizierte Ergebnisse der philologischen Erschließung von Robert Musils Nachlass und zu Fragen seiner Edition werden kompakt und anschaulich neugestaltet geboten.

Entstehung

Die Darstellung ersetzt eine Neuausgabe der ergänzungsbedürftigen Monographie „Die Entstehungsgeschichte des ‚Mann ohne Eigenschaften‘ von Robert Musil“, die im Jahr 2000 bei Böhlau erschienen ist. Die gesamte komplexe Textgenese wird an Hand der Schreibphasen am MoE im Nachlass von Anfang 1989 bis zu Musils Tod am 15. April 1942 in plastischer Weise rekonstruiert.

- 0. Voraussetzungen: Kategoriale Dichotomien

- 0.0. Vorwort

- 0.1. Apokryph und kanonisch

- 0.2. Auftraggeber und Gegenauftraggeber

- 0.3. Vertikal und horizontal

- 0.4. Notiz und Entwurf

- 0.5. Schreibphasen und Schreibprojekte

- 1. Vorarbeit zum Roman –> 1898 – 1917

- 1.0. Autobiographische Romanprojekte vor dem Ersten Weltkrieg

- 1.1. Monsieur le vivisecteur / Paraphrasen (Januar 1900 – Sommer 1904)

- 1.2. Geschichte dreier Personen (Sommer 1904 – Anfang 1906)

- 1.3. Tragödie des Misstrauens (Frühjahr 1906 – November 1907)

- 1.4. Haus ohne Gegenüber / Grauauge (November 1907 – November 1908)

- 1.5. Vereinigungen (November 1908 – Ende 1910)

- 1.6. Die Anarchisten (Anfang 1911 – Juli 1914)

- 1.7. Kriegsbilder (August 1914 – Ende 1917)

- 2. Der Roman als Teil der Zwanzig Werke –> 1918-1922

- 2.1. Die doppelte Bekehrung –> Anfang 1918 – Anfang 1919

- 2.2. Der Spion –> Frühjahr 1919 – Dezember 1920

- 2.3. Der Erlöser –> Frühjahr 1919 – Dezember 1920

- 3. Die Zwillingsschwester –> 1923 – Mitte 1926

- 3.1. Zwillingsschwester-Planungsphase –> 1923 – 1924

- 3.2. Zwillingsschwester-Elaborierungsphase –> 1924 – Mitte 1926

- 4. Der Mann ohne Eigenschaften namens Anders –> Mitte 1926 – Mitte 1928

- 4.1. Grundstufe –> Mitte 1926 – Anfang 1927

- 4.2. Aufbaustufe –> Anfang 1927 – Mitte 1927

- 4.3. Elaborierungsstufe –> Mitte 1927 – Mitte 1928

- 5. Der Mann ohne Eigenschaften namens Ulrich –> September 1928 – Oktober 1930

- 5.1. Kapitelgruppen-Entwürfe –> September 1928 – Januar 1929

- 5.2. Reinschrift Phase 1 –> Januar 1929 – April 1929

- 5.3. Reinschrift Phase 2 –> Januar 1930 – April 1930

- 5.4. Reinschrift Phase 3 –> Januar 1930 – April 1930

- 5.5. Reinschrift Phase 4 –> April 1930 – Oktober 1930

- 6. Zweites Buch – Erster Teil –> Oktober 1930 – Dezember 1932

- 6.1. Kapitel 1-5 –> Oktober 1930 – November 1930

- 6.2. Kap. 6-18 –> November 1930 – Juni 1931

- 6.3. Kap. 19-26 –> Juli 1931 – Januar 1932

- 6.4. Kap. 27-31 –> Januar 1932 – April 1932

- 6.5. Kap. 26-38 –> Mai 1932 – September 1932

- 6.6. Korrekturphase –> September 1932 – Dezember 1932

- 7. Fortsetzungsversuche von Band II/1 –> Ende 1932 – September 1936

- 7.1. H-Erstfassung –> Ende 1932 – Mitte 1933

- 7.2. Schmierblätter –> Mitte 1933 – März 1934

- 7.3. Notizen zur Reinschrift –> März 1934 – Mitte 1934

- 7.4. Ü-Serie I –> Mitte 1934 – August 1935

- 7.5. Ü-Serie II –> August 1935 – November 1935

- 7.6. Ü-Serie III –> November 1935 – Juni 1936

- 7.7. Ü-Serie IV –> Juni 1936 – September 1936

- 8. Zwischenfortsetzung Band II/2 –> September 1936 – Juli 1939

- 8.1. Vorbereitung der Reinschrift-Serie –> September 1936 – 27. März 1937

- 8.2. Reinschrift der Druckfahnen-Kapitel –> März 1937 – November 1937

- 8.3. Druckfahnen-Korrektur –> November 1937 – August 1938

- 8.4. Druckfahnen-Fortsetzung –> August 1938 – Dezember 1938

- 8.5. Korrekturen –> Januar 1939 – Juli 1939

- 9. Genfer Neuansätze –> Juli 1939 – 15. April 1942

- 9.1. Erste Ersetzungsreihe –> Juli 1939 – Oktober 1939

- 9.2. Zweite Ersetzungsreihe –> November 1939 – März 1940

- 9.3. Dritte Ersetzungsreihe bis Kapitel 50 –> März 1940 – April 1941

- 9.4. Dritte Ersetzungsreihe ab Kapitel 50 –> April 1941 – November 1941

- 9.5. Dritte Ersetzungsreihe Korrektur IX-XII –> November 1941 – Mitte Januar 1942

- 9.6. Kapitel 52 Korrektur XIII –> Mitte Januar 1942 – 15. April 1942

Ende

Robert Musils berühmter Roman blieb unvollendet. Was der Autor sich für den Schluss ausgedacht hat und in Notizen und Entwurfsskizzen bereits zu Papier gebracht hatte, war im Laufe der langen Produktionsgeschichte ständigen Veränderungen und Anpassungen unterworfen. Aus der 2015 beim Drava-Verlag erschienenen Monographie werden die wichtigsten Erkenntnisse zur Frage des Romanausgangs zusammengefasst referiert.

- Krieg

- Musils Militärkritik

- Der Spion

- Sex

Nachlass

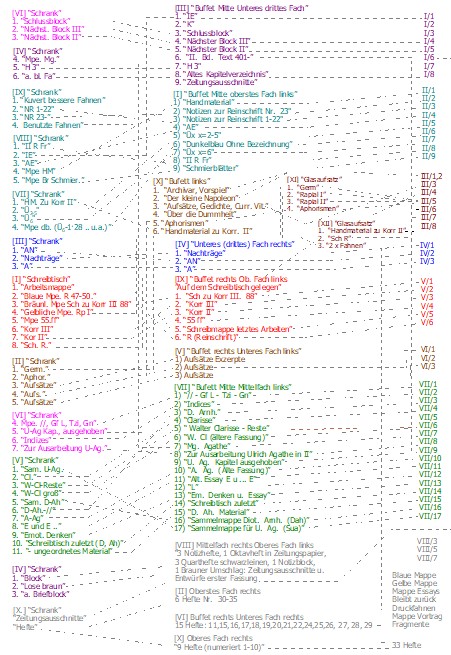

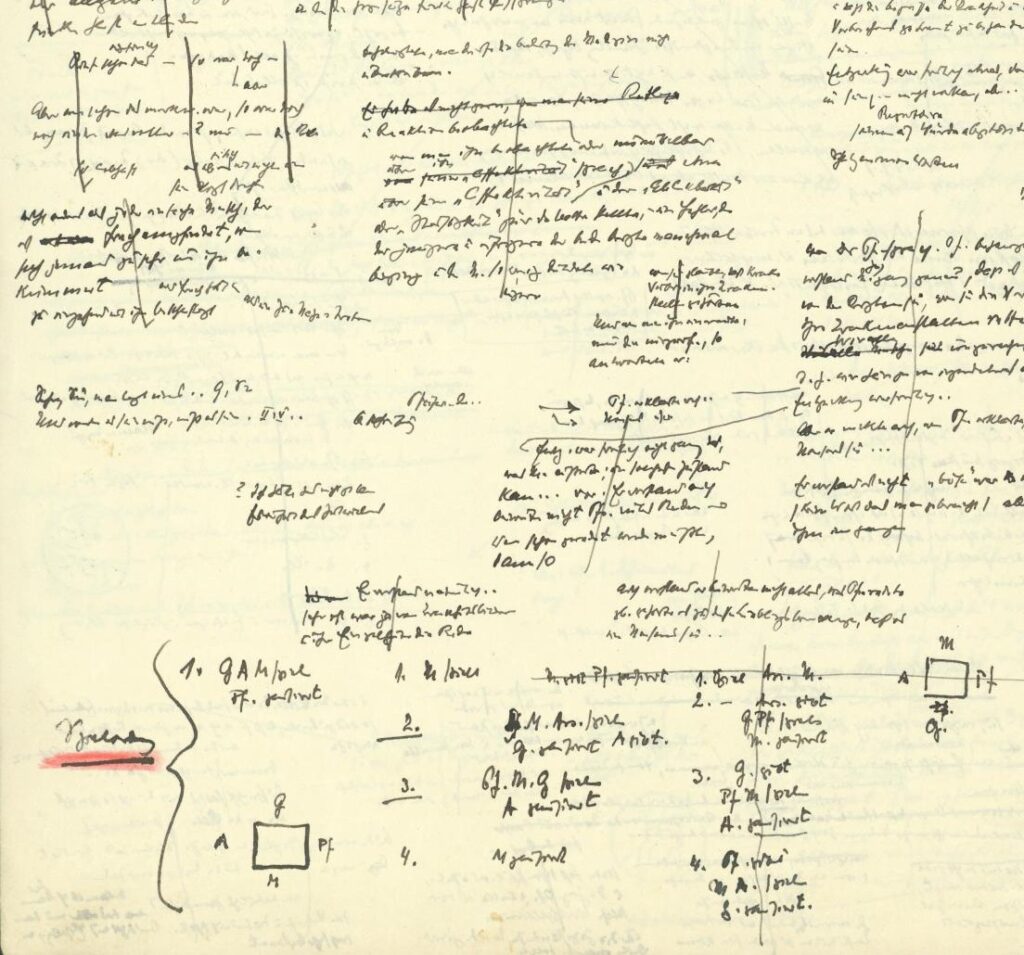

Musils Weltruhm als herausragender Vertreter der österreichischen literarischen Moderne gründet sich auch auf den Nachlass, der bis heute Gegenstand aufwändiger editionsphilologischer Darstellungsversuche bildet. Vergleichbar ist er in seiner Bedeutung mit den ähnlich strukturierten Nachlässen von Ludwig Wittgenstein und Ingeborg Bachmann. Der literarische Nachlass Robert Musils entstand zwischen 1900 und 1942. Er setzt sich aus 64 Mappen und 40 Heften zusammen und umfasst insgesamt ca. 12.000 Manuskriptseiten. Dazu kommen von Musil selbst gesammelte Zeitungsausschnitte mit Besprechungen seiner Bücher. Der Nachlass dokumentiert die Entstehungsgeschichte des Romans „Der Mann ohne Eigenschaften“ und er enthält die Romanfortsetzung, an der Musil bis zu seinem Tod 1942 arbeitete, ohne sie abzuschließen. Die Manuskripte zum Romanprojekt sind mit Tagebuchaufzeichnungen, Essay-, Dramen- und Erzählprosafragmenten sowie umfangreichen wissenschaftlichen Materialsammlungen mittels eines Siglensystems des Autors zu einem Ganzen verwoben. Der Nachlass ist in seiner Gesamtheit und in seiner Ergänzung durch drei Teilnachlässe als Werk sui generis zu betrachten, als literarisch-philosophisches Laboratorium. In ihm wird das historische, soziologische, psychologische, philosophische und naturwissenschaftliche Wissen seiner Zeit in einem groß angelegten erzählerischen, essayistischen und aphoristischen Verarbeitungsversuch durch Robert Musil synthetisiert.

[Österreichische Nationalbibliothek Wien —> UNESCO Dokumentenerbe]

- 1. Nachlass-Apparate

- 1.1. Mappen und Hefte

- 1.2. Siglen

- 1.3. Werkfiguren

- 1.4. Materialien

- 2. Nachlass-Register

- 2.1. Personen

- 2.2. Institutionen

- 2.3. Orte

- 2.4. Autoren und Werke

Schreiben

Den Schriftsteller Robert Musil umgibt ein großes Rätsel. Vom Ende des Ersten Weltkriegs bis zu seinem Tod im Exil in Genf im Jahr 1942, fast ein Vierteljahrhundert lang, arbeitete er an seinem Roman Der Mann ohne Eigenschaften, ohne dass er das vorgesehene Ende erreichte. Der Roman blieb ein Torso und wurde trotzdem berühmt. Was sind die Gründe für die vielleicht größte Retardation in der Geschichte der Weltliteratur? Liegen Sie im Feld der äußeren Umstände, der Geschichte, am literarischen Betrieb? Oder sind sie in der Biographie des Autors verborgen, in seiner Psyche? Oder waren letztlich inner-literarische, ästhetische Faktoren dafür verantwortlich, dass Musil den Roman, unbewuust order bewusst, nicht zu Ende führte. Ist der Mann ohne Eigenschaften als gescheitertes Projekt zu betrachten, hat Musil als Schriftsteller versagt, ist er an seinen Ansprüchen und an der Dimension und Struktur seines literarischen Vorhabens zerbrochen? Oder liefert dieser Roman die Überwindung naiver Narratologien und überkommender teleologischer Konzepte? Stellt er einen exemplarischen Fall für das Schreiben nach den Formgesetzen der Moderne dar, der es nicht mehr um Geschlossenheit geht? Erlaubt das Studium eben gerade dieses Falles und gerade seiner Materialien gar ein Lernen über das Schreiben als solches, als Prozess, über Kreativität, über künstlerisches Schaffen, über das Verhältnis von Gedanken, Sprache, Schrift? Diesen Fragen gehen die Texte dieses Abschnittes nach.

- 1. Mein Wille und meine Langsamkeit

Chronik der Verzögerung - 2. Ökonomie und Öffentlichkeit

- 2.1. Verlorene Verlagskriege

- 2.2. Recht auf Schreiben

- 2.3. Der primäre Modus: Familienkapital

- 2.4. Der sekundäre Modus: öffentlicher Wettbewerb

- 2.5. Der tertiäre Modus: Substitute

- 3. Technik und Psyche

- 3.1. Schreiber eins und Schreiber zwei

- 3.2. Entwurf und Manuskript in Musils Brennofen

- 3.3. Opus und Opus-Fantasie

- 3.4. Arbeitshemmungen …

- 3.5. … könnten doch in die Psychoanalyse fallen

- 4. Schreiben ein Spiel

- 4.1. Das Ganze, eine Spielanlage

- 4.2. Spielfiguren, Kippfiguren

- 4.3. Ulrichs Utopien: Manichäismus, Freudismus

- 4.4. Ulrichs Teufelswette: Schreiben oder Suizid

- 4.5. Container, Chiffren

- 5. EXKURS: Die Mitautorin Martha Musil mit einem Seitenblick zu Ingeborg Bachmann

- 6. Historisch-politische Krise

- 6.1. Warnschrift

- 6.2. Gleichschaltung: Ulrichs Schüler

- 6.3. Versagen der Gegenkräfte: Sozialismus

- 6.4. Versagen der Gegenkräfte: Pazifismus

- 6.5. Flucht der Politik aus den Roman

- 7. Ästhetische Krise

- 7.1. Krisensymptome

- 7.2. Verzicht auf Einfälle

- 7.3. Schreiben gegen die Substanz

- 7.4. Krise des Erzählens

- 7.5. Man muß es können (Grammatik)

- 8. Existenzkrise

- 8.1. Physis

- 8.2. Rauchen statt Schreiben

- 8.3. Nichts als der Unwille zu leben

- 8.4. Schreibstillstand

- 8.5. Game over

Edition

Die Antworten auf all die Fragen nach Musils Schreibspielen und Schreibrätseln liegen, offen ausgebreitet und doch verborgen, im literarischen Nachlass Robert Musils, der seit 1972 in der Österreichischen Nationalbibliothek in Wien aufbewahrt liegt. Mehr als zwölftausend Manuskriptseiten befinden sich in sechzig Mappen und vierzig Heften; deren innere und äußere Anordnung folgt einer Logik, die nichts mit der Werkstruktur zu tun hat. Exakt 6.832 Manuskriptseiten gehören direkt zum Mann ohne Eigenschaften, zu seinen Vorstufen und Fortsetzungsversuchen. Als völlig unmöglich hat es sich aber erwiesen, den Roman, seine Entstehungsgeschichte und seine Fortführung bis zu einem Ende der überlieferten Anordnung folgend zu edieren. Auch die ca. 5.000 weiteren Manuskriptseiten aus der Hand Musils sind mit dem Kern des Nachlasses durch ein Verweissystem vernetzt, Tagebücher, Briefkonzepte, Exzerpte und Stoffsammlungen sowie Bruchstücke von Projekten, die nicht über erste Notizen und Entwürfe hinaus ausgeschrieben sind. Diese schier inkommensurable Struktur zu erschließen haben sich Forscher und Editoren seit der ersten Begegnung des großen Musil-Herausgebers Adolf Frisé mit Musils Nachlass am 14. Mai 1951 in stets neuen Anläufen bemüht. Kostspielige öffentliche Forschungsprojekte und aufwändige Editionen haben sich über Jahrzehnte bei der Lösung der Aufgabe, Musils Nachlass sein Geheimnis zu entreißen, die Klinke in die Hand gedrückt. Die Summe all dieser Anstrengungen in Form einer digitalen Repräsentation des Gesamtkorpus und Online-Präsentation liegt immer noch nicht vor, trotz des Teilerfolgs durch die digitale Klagenfurter Ausgabe (DVD, 2009). Missdeutungen des Quellenstatus, Fehleinschätzungen, was die Ziele und Mittel betrifft, persönlicher Ehrgeiz und Machtstreben haben die Editionsprojekte eines um das andere Mal in Sackgassen geführt. Die Geschichte der Musil-Edition spiegelt einerseits die kultur- und literaturtheoretischen Metamorphosen der wissenschaftlichen Rezeption wider, andererseits liest sie sich teilweise wie ein schlechter Roman.

Editionskonzepte und Datenmodelle

Beiträge zur Geschichte der Musil-Edition

- Allgemeiner Rückblick

- Martha Musil 1943

- Die Mitautorin (2010)

- Martha Musils Dritter Band (2016)

- Adolf Frisé 1952

- Adolf Frisé 1976-1981

- Die Nachlass-CD 1992

- Die Klagenfurter Ausgabe 2009

- Musilonline 2016-2025

- Perspektiven

Veröffentlichungen

Die Rubrik enthält viel mehr als nur bibliographische Verzeichnisse, es liegt in ihr das Netz der intertextuellen Beziehungen rund um die Veröffentlichungen von RM erschlossen vor, mehr noch, die Darstellung der Vernetztheit aller Relationen zwischen veröffentlichten Texten bei RM (zitiert), von RM (autorisiert) und über RM (kommentiert). Die Knotenpunkte sind die bibliographischen Daten der Publikation, die Netzlinien die Bezüge (Verweise) zwischen Produktion und Rezeption. [Vgl. Kommentarstruktur im Bereich „Verstehen“ von MO an der ÖNB]

| Veröffentlichung | Bibliographie-Eintrag | Verweis |

|---|---|---|

| von RM | Bücher In Zeitungen und Zeitschriften Ausgaben | Textgenetisches Dossier Textgenetischer Kommentar Rezensionen |

| zu RM | Zeitgenössische Rezeption Wissenschaftliche Rezeption | Werk Nachlass Erschließung |

| bei RM | Zitierte Publikationen | Zitat im Werk und Nachlass |