Die Mitautorin

Martha Musil mit einem Seitenblick zu Ingeborg Bachmann

walter Fanta: Habilitationsvortrag im Juni 2010 am Robert-Musil-Institut der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt

{1} Ein Rezensent unserer Edition hat uns – oder hat er vielleicht nur mich gemeint? – in seiner Besprechung in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung die Freundlichkeit erwiesen – oder handelt es sich vielleicht um eine Unfreundlichkeit, eine versteckte? -, angesichts der Lesetext-Rekonstruktionen der Fortsetzung und der Vorstufen des Romans ‚Der Mann ohne Eigenschaften‘ aus Robert Musils Nachlass die Frage aufzuwerfen, „ob der Editor hier nicht die Grenze zur Co-Autorschaft überschreitet“. Darauf möchte ich keine Antwort geben, das Thema der Mit-Autorschaft von Herausgebern nicht bereden, obwohl die Anmaßungen von Editoren durchaus in den Themenkreis dessen fallen, was ich nun gleich zur Sprache bringe, und auch am bestgehüteten Geheimnis, wer ein Herausgeber ist und wer ein Mit-Herausgeber und wer nichts, und wie man Herausgeber und wie Mitherausgeber wird (und wie man nichts bleibt), möchte ich nicht rühren. Statt dessen darf ich Ihnen, sehr verehrte Mitglieder der Kommission, und Ihnen, sehr verehrtes Publikum, von Funden in Musils Nachlass und seiner editorischen Behandlung berichten und davon ausgehend eine Verwicklung erörtern, die nicht bloß in der Editorik eine Rolle spielt, sondern auch in der Literaturwissenschaft und allgemein in der Kulturgeschichte – und sogar für die hier anwesenden Mütter, Ehefrauen, Lebensgefährtinnen, Freundinnen, Schwestern, Töchter von hier anwesenden oder nicht anwesenden Autoren, nehme ich an. In welcher Weise und wie sehr Robert Musils Schreiben mit dem Mit-Schreiben seiner Frau verbunden war, dem widme ich nun eine nähere Betrachtung.

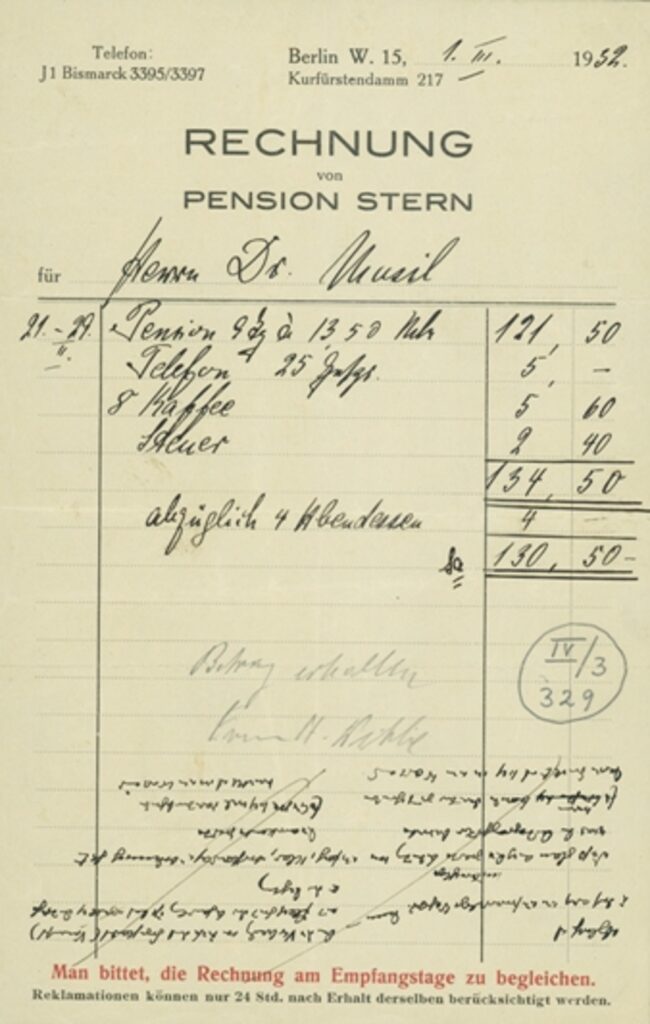

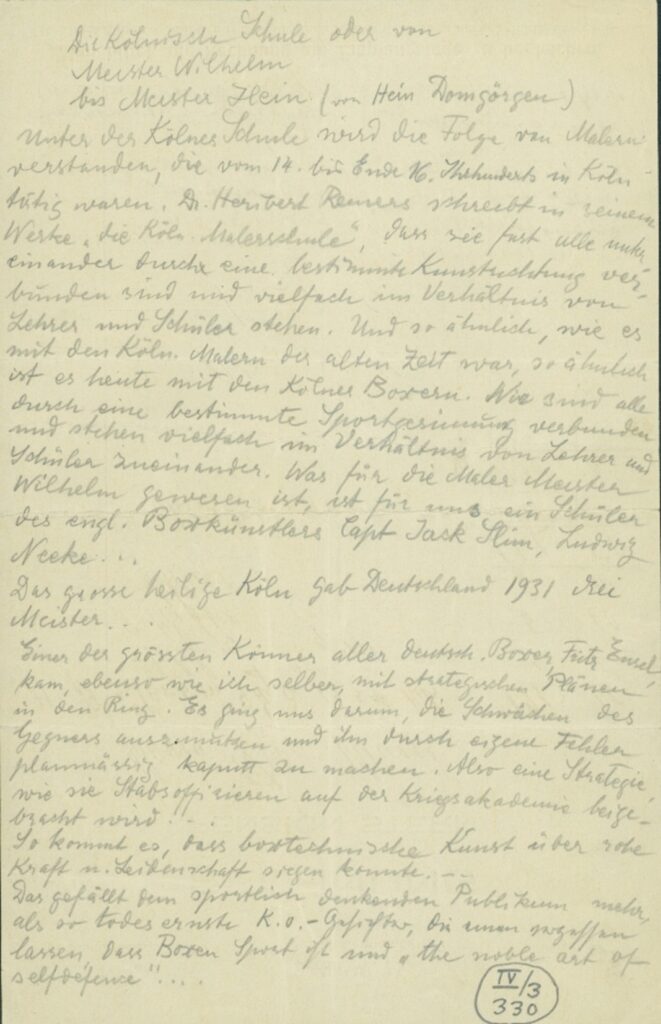

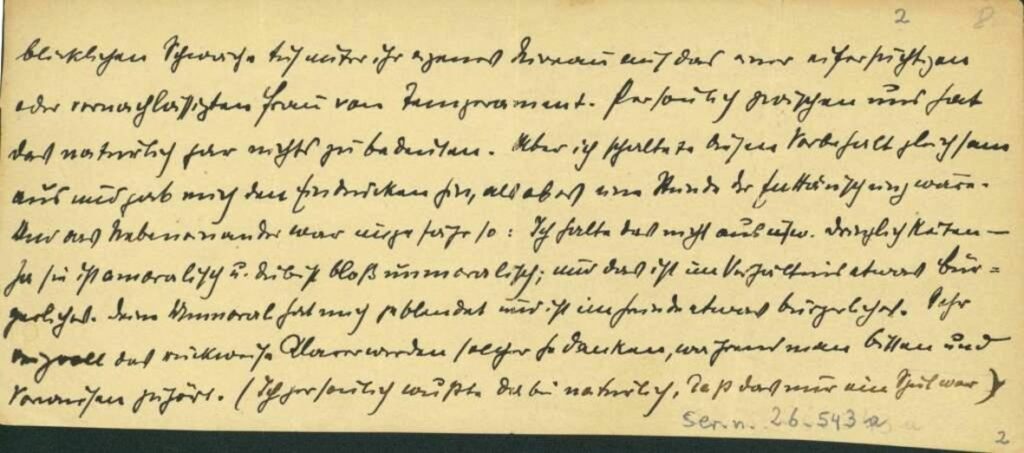

{2} Die Transkription der Mappen und Hefte des Nachlasses schließt ein, was die Bestandsaufnahme in Literaturarchiven als „zugehörige Materialien“ bezeichnet, also nicht vom so genannten „Bestandsbildner“ verfasste Texte, welche in der individuellen Anordnung Musils allerdings mit überliefert sind. Zu den zugehörigen Materialien zählen Zeitungsausschnitte und amtliche Schriftstücke, die zufällig (zum Beispiel als Rückseiten von durch Musil beschrifteter Papiere während seiner Tätigkeit als ministerieller Beamter) in den Nachlass gelangt sind. Als Ausgangspunkt für meine Darlegung mag ein Rechnungszettel einer Berliner Beherbergungsstätte dienen, die sich mitten in einer der umfangreichsten Mappen des Nachlasses findet, der Mappe Aufsätze mit Fragmenten zu Essays, Kurzprosa, Glossen, zum Teil in Zeitschriften und Zeitungen veröffentlicht, zum Teil unveröffentlicht geblieben. Die Rechnung der Pension Stern vom 1. März 1932 verzeichnet den Übernachtungspreis, Telefon und Kaffee. In verkehrter Textanordnung unten finden sich inkohärente Notierungen mit Musils Schrift in Tinte, die sich mit einiger Mühe als zu einem Aphorismus gehörig zu erkennen geben, den Musil erst Jahre später, am 31. Mai 1936, unter dem Titel Kein Irrtum in der kleinen Aphorismen-Sammlung Allerhand Fragliches im Wiener Tag veröffentlichte. Das Verso des Rechnungszettels ist mit der Handschrift Martha Musils in Bleistift dicht beschrieben, unter der Überschrift: „Die Kölnische Schule oder von Meister Wilhelm bis Meister Hein (von Hein Domgörgen)“

{3} Die ersten Klassifizierungsversuche haben die Schrift als ein Exzerpt Martha Musils eingeordnet, als ein Exzerpt, das vielleicht aus einem Reiseführer, oder einem kunstgeschichtlichen Handbuch stammt, ohne erkennbaren Zusammenhang zu Robert Musils schriftstellerischer Arbeit. Erst die Recherche zum Namen Domgörgen brachte heraus, dass es sich um das Fragment einer Glosse im thematischen Umkreis der Sportglossen handeln muss; solche veröffentlichte Musil 1931 und 1932 unter den Titeln Als Papa Tennis lernte und Kunst und Moral des Crawlens. Domgörgen war kein Vertreter der spätmittelalterlichen Kölnischen Malerschule, sondern der dominierende deutsche Mittelgewichtsboxer der 1920er Jahre – aus Köln gebürtig. Offenbar hatte Robert Musil den Text seiner Frau diktiert. Stilistisch entspricht er dem Verfahren, das Musil auch in den veröffentlichten Sportglossen anwandte, die Welt des Sports mit der der Kultur ironisch in Beziehung zu setzen, die größere Einfachheit ist vielleicht der Situation des Diktats geschuldet. Es liegt hier ein exemplarischer Fall von Martha Musils Ko-Autorschaft am Schaffen Musils vor. Das Nebeneinander der Notizen zum Aphorismus und des Sportglossen-Diktats belegt Musils Bestrebungen im März 1932, mit Zeitungsveröffentlichungen zu Geld zu kommen, nachdem sein Verleger Ernst Rowohlt 1931 Bankrott gemacht hatte, und sie zeigen, wie sehr Musil mit der Unterstützung und der tätigen Mithilfe seiner Frau rechnen konnte.

{4} Die Schriftform des Diktats auf der Rückseite der Rechnung näher ins Visier nehmend entdecken wir darin ein Potential, das Musils Schreiben benötigte, um aus seinen stationären Krisen zu gelangen. Der diktierte Text – es ist das einzige überlieferte Diktat in Musils Nachlass – offenbart eine ungewohnte Flüssigkeit und Direktheit im Stil und in der äußeren Schriftgestalt im Vergleich mit der mühseligen Schreibtechnik, die Musil beim Ausarbeiten seiner essayistischen Romanpassagen, seiner Essays und dann auch der Aphorismen verwendete, mit den vielen Stufen – Notizen, Schmierblätter, Studienblätter, Aufbauskizzen, mehrere Entwurfsfassungen. Etwas Schnelles schreiben bedeutete eine Chance, der Retardierung zu entkommen, wie schon 1927 beim Start für den ersten Band des Mann ohne Eigenschaften, und die weibliche Stimme schien die Akzeleration noch anzutreiben, wie Peter Henninger zu den Briefen Susannens festgestellt hat, einer schnellen Zeitungsprosa aus (fingierter) weiblicher Perspektive. Er finde „ein solches, wenn auch billiges Stimulans nötig“, schreibt Musil an Franz Blei; er begründete den Wunsch, die weibliche Rollenprosa unter Pseudonym zu veröffentlichen und aus der gewohnten Autorrolle heraus zu treten, Blei gegenüber: damit „streife ich Hemmungen ab, die mich sonst sicher verhindern“.

Robert Musil an Franz Blei, 8./9. Dezember 1924

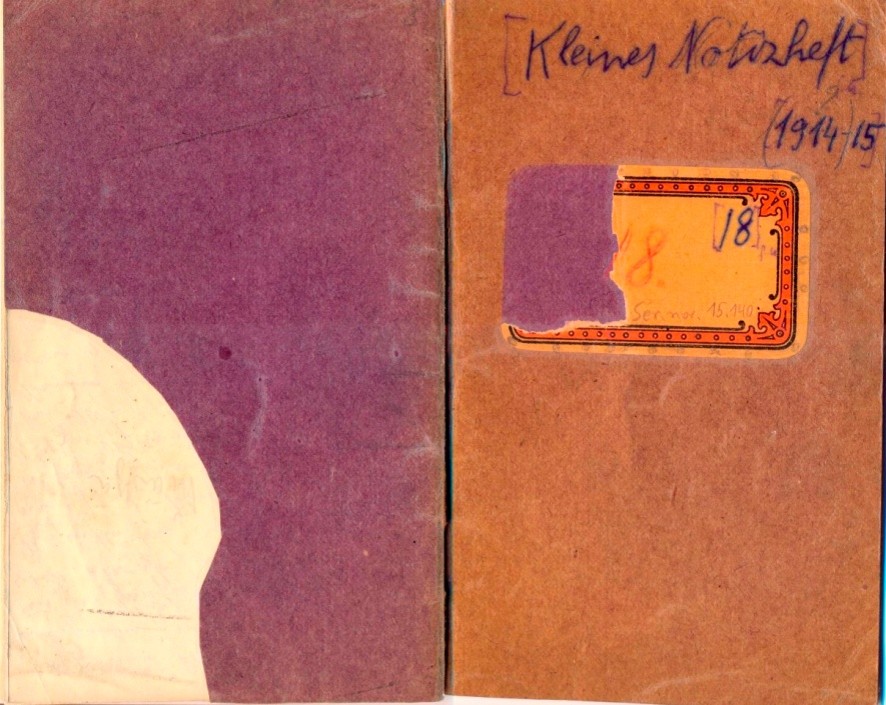

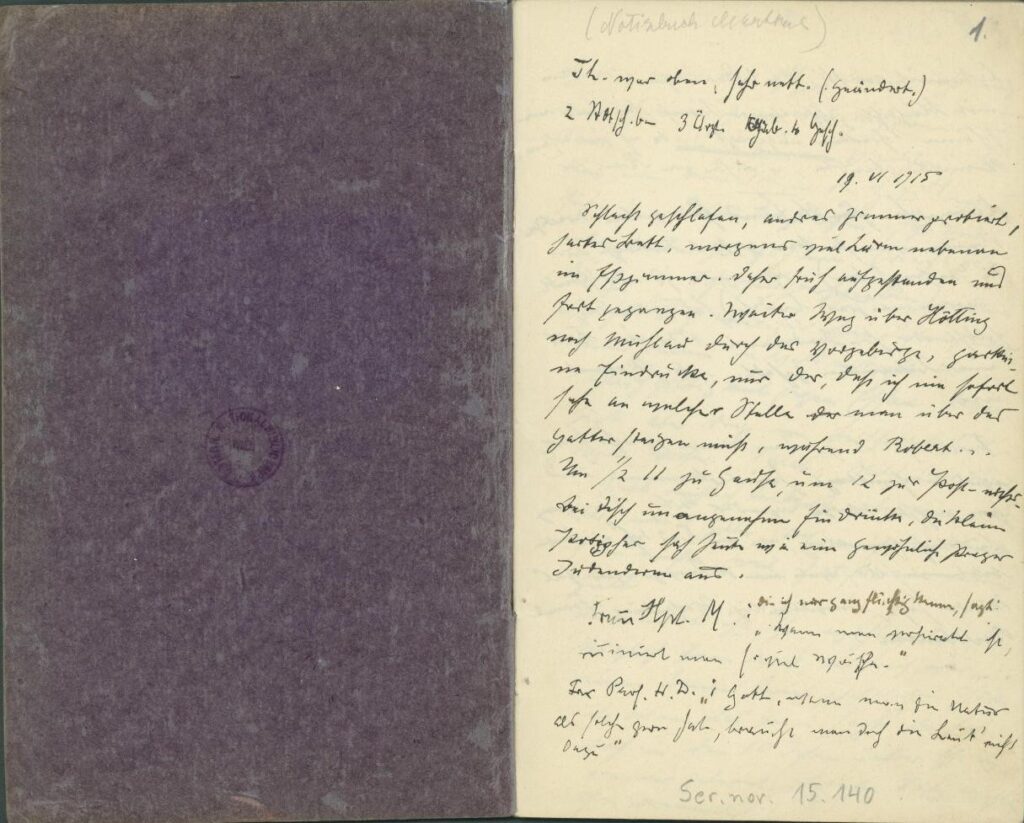

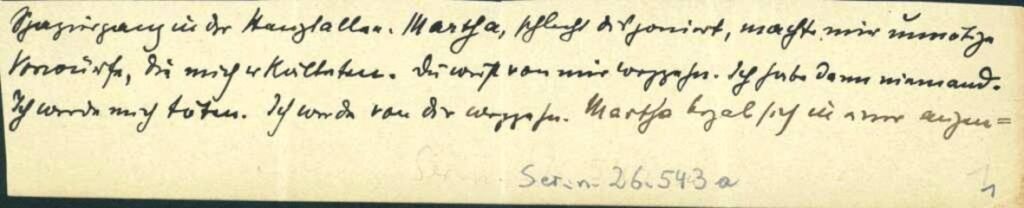

„Ich will diese Briefe aber nicht als Musil, sondern als Rychtarschow zeichnen, weil ich zu lang schon nichts Richtiges geschrieben habe; dadurch streife ich Hemmungen ab, die mich sonst sicher verhindern. Sie werden nichts dagegen haben, denn das haben wir ja schon oft gemacht.“

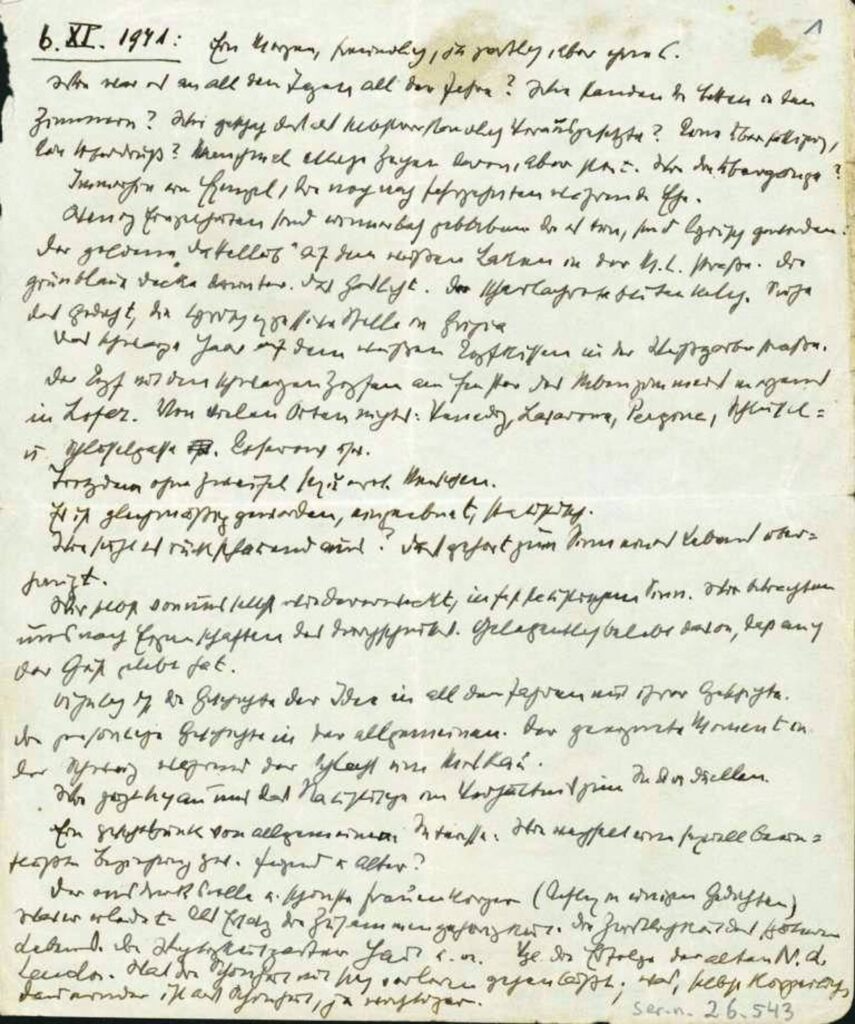

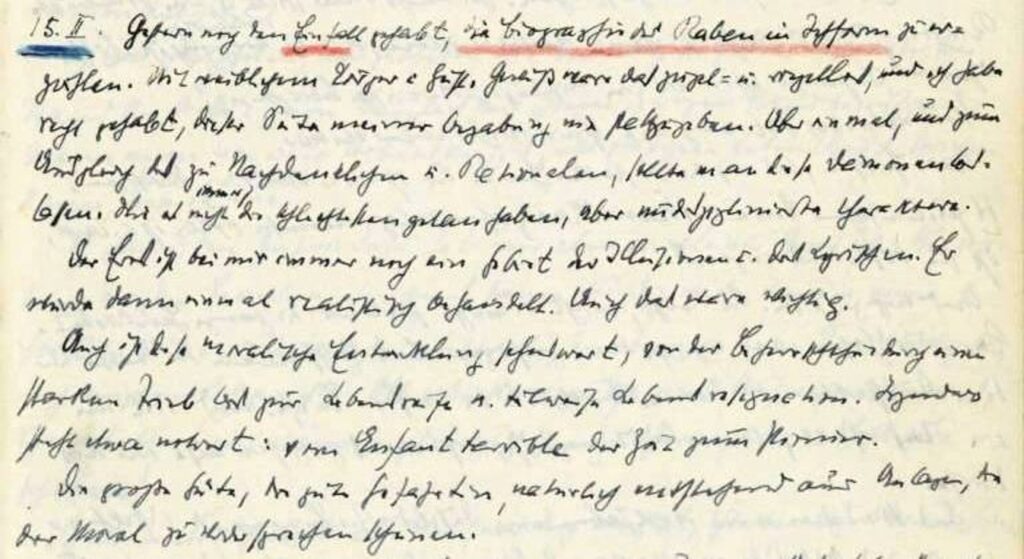

{5} Musil nutzte das Potential weiblicher Mit-Autorschaft nicht, zumindest nicht im ausreichenden Maß, um sein Schreiben von der Retardierung zu befreien. Er hatte Skrupel, diesen verlieh er in einer späten Tagebuchnotiz (am 15. Februar 1940) Ausdruck:

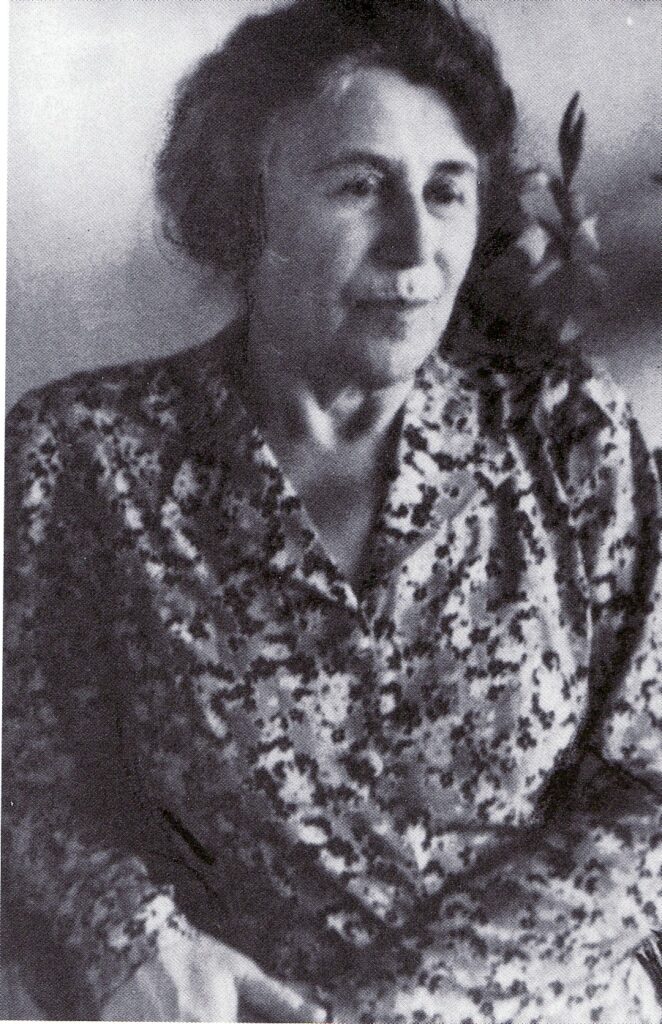

„Die große Güte, die gute Gefährtin“ nennt Robert Musil seine Frau in dieser Retroperspektive.

„Gestern noch den Einfall gehabt, die Biographie des Raben in Ichform zu erzählen. Mit weiblichem Körper und Geist. Gewiß wäre das zügel- und regellos, und ich habe recht gehabt, dieser Seite meiner Begabung nie stattzugeben. Aber einmal, und zum Ausgleich des zu Nachdenklichen und Rationalen, sollte man diese Dämonen loslassen. Wie es nicht immer die schlechtesten getan haben, aber undisziplinierte Charaktere.“

{6} Ihr eigenes Selbstverständnis als Musils Mit-Autorin zeichnet sich aus dem Briefwechsel ab, den sie 1942-1949 nach Musils Tod mit Armin Kesser, Adolf Frisé und anderen führte, in dem sie betonte, die Rolle der Dostojewskaja übernehmen zu wollen, die die Werke ihres Mannes herausgab. In dem Brief an Frisé vom 5.2.1949 findet sich eine Passage, in der sich Martha Musil in ihrem Mit-Autorinnen-Sendungsbewusstsein auf Robert Musil beruft:

„Gerade in den letzten Jahren hat mein Mann oft gesagt, warum ich es nicht wie Frau Dostojewski mache, die die Bücher ihres Mannes selbst und auch ohne Verleger herausgegeben hatte […].“

{7} Die Rolle der Mit-Autorin als Herausgeberin ihres Mannes verwirklichte Martha Musil mit der Lausanner Ausgabe des Dritten Bands des Mann ohne Eigenschaften 1943. Sie bestand aber bereits zu Lebzeiten Musils und wurde von diesem auch anerkannt, in einem Brief schrieb er von den „zwei Autoren“ des Mann ohne Eigenschaften. Ihre äußere Rolle als Mitautorin bestand vordergründig darin, dass sie nicht nur Musils tägliche Korrespondenz tippte, sondern auch einen Großteil der Typoskript-Druckvorlagen zu den handschriftlichen Reinschriften der Werke Musils anfertigte, zum Beispiel zum Ersten Buch des Mann ohne Eigenschaften (1930). Die Druckvorlagen sind nicht erhalten, die Mit-Autorschaft Martha Musils geht aus der Korrespondenz mit den anderen ‚Mit-Autoren‘ Franz Blei und Johannes Gustav von Allesch hervor, die 1930 die Druckfahnen lasen. Hier öffnet sich eine Assoziation zu Brecht und dessen Arbeitsweise, die als „Kollektivität der schriftstellerischen Arbeit“ (von Gerhard Seidel) eher euphemistisch beschrieben worden ist. Musil trifft die Sachlage wohl genauer, wenn er schreibt:

„Die Frau: Das nach außen und über alle Maßen ‚verlängerte Mark‘ des Mannes. Vornehmlich bei Künstlern.“ (Heft 34, S. 34)

{8} Die subtile innere Rollenverteilung zwischen dem Autor und seiner Mitautorin besteht in einer Usurpation des kreativen Potentials der Künstlerin-Frau und ihrer Lebensgeschichte, die sein Stoff wird, durch den Schriftsteller-Gatten. Dies äußert sich in der Einverleibung von Schriften aus der Hand Martha Musils in das Handschriften-Korpus ihres Mannes, etwa der Niederschrift Nachmittagsschlaf und dem Heftchen Marthas. Deren Transkription ist in der Klagenfurter Ausgabe gemeinsam mit der von drei weiteren literarischen Entwürfen Martha Musils vorläufig unter „Texte Martha Musils (Gemeinschaftsproduktionen)“ rubriziert. Das Heftchen von Martha ist in die Nachlass-Registratur als Heft 18 eingegangen. Auf 30 Seiten zur Gänze von Martha Musil beschrieben, ist es den Bozener Kriegsjahren 1915-1916 Martha Musils zuzuordnen, als ihr gestattet war, sich in der Etappe in der Nähe des k.u.k. Oberleutnants und Soldatenzeitungs-Redakteurs Robert Musil aufzuhalten.

{9} Die Spuren eigener literarischer Produktivität Martha Musils im Nachlass Robert Musils markieren die Grenzzone zwischen dem Autor als Schöpfer und der Mit-Autorin als Stoff-Lieferantin. Hier spielt wieder die Stimme als Übermittlungsmedium eine Rolle, nicht die diktierende männliche Stimme des Autors, auch nicht die männliche Projektion der weiblichen Stimme in der angemaßten ‚zügel- und regellosen‘ weiblichen Rolle, sondern die reale weibliche Stimme Martha Musils, überliefert nicht als solche, sondern in den Aufzeichnungen, Textverformungen und Fiktionalisierungen Robert Musils. Dieser beutete praktisch das ganze Leben Martha Musils für seine schriftstellerischen Zwecke aus, ihre konkrete Existenz als hilfreiche Schriftstellergattin neben sich und das, was sie ihm mit ihrer Stimme zu erzählen wusste, ihr ‚Vorleben‘ und ihr Leben, in seiner Schrift als Stoff für die weiblichen Figuren Claudine, Veronika (in den Vereinigungen), Maria (in den Schwärmern) und Agathe (im Mann ohne Eigenschaften), dazu noch für die abwesende Gattin Homos in Grigia. In diesem Dokument der Untreue findet sich auch die den männlichen Besitzanspruch verratende Stelle.

„Es gab eine zart scharlachfarbene Blume, es gab diese in keines anderen Mannes Welt, nur in seiner, so hatte es Gott geordnet, ganz als ein Wunder. Es gab eine Stelle am Leib, die wurde versteckt und niemand durfte sie sehn, wenn er nicht sterben sollte, nur einer.“

Die Stelle im Tagebuch (Heft I, S. 5, Eintragung vom 9. Juli 1915) lautet:

„Die Scharlachblume: wunderbares Wissen, daß diese Stelle einer Frau nur da ist, dich mit ihr zu vereinen.“

{10} Die Stelle am Leib, die ihm gehört, dem Schriftsteller, alle Stellen aus der intimen Biographie seiner Frau, die ihm gehören und die er in seinen literarischen Werken mehr oder weniger verhüllt wieder herzeigt, die Instrumente des Schriftstellers, die Gefährtin über das Ohr (ihre Stimme), ihren Exhibitionismus (über den voyeuristischen Blick) auszubeuten, auszuweiden, die Stimme, das Ohr, der Blick, der Kopf (Ort der Reflexion), die Hand, die in sich greift, an sich greift, die Hand, die schreibt, stellen das Eingeweide der Ein- und Zweisamkeit für alle sichtbar aus, verwandeln die Stelle am Leib, die nur einer sehen darf, zur Szene, die dann alle lesen werden. Dieser Mechanismus männlichen Schreibens und die Rolle Martha Musils als willige, freiwillige Mitwirkende, das wurde alles viel zu wenig gesehen, auch von Ingeborg Bachmann nicht, die das Schicksal Martha Musils erbte und umkehrte.

{11} Bevor ich mich zu Ingeborg Bachmann als Mitautorin äußere, schicke ich den Versuch einer Typologie voraus. Was alles schließt Mit-AutorenInnenschaft ein? Gewonnen habe ich den Begriff aus dem Modellfall des Ehepaares Musil und den Modellen, die Ingeborg Bachmann mit ihren Schreibpartnern bildet. Die Typologie hier stellt eine wissenschaftliche Hypothese dar; ich würde gerne meine künftige freie Forschungszeit nutzen, um diese Hypothese zu erhärten, das Zusammen- und Gegeneinander-Wirken weiterer Schriftstellerpaare studieren und darüber, über die Mitautorin, ein ganzes Buch schreiben. Zwei Einschränkungen seien gestattet, um das Beobachtungsfeld zu verkleinern: erstens geht es wirklich um Paarung, heterosexuelle Paare, Cross-Gender, intim miteinander verbundene Menschen und deren aufeinander bezogenes literarisches Schaffen, um mehr als bloß Literaturgeschichte zu treiben, auch Soziologie, Psychologie. Zweitens geht es nicht darum, angebliche anthropologische Grundtatsachen zu behaupten, sondern um für uns greifbare Modelle aus dem spätbürgerlichen Zeitalter, der Generation Musils, der Generation Bachmanns, vielleicht noch der Generation danach, also meiner, und dann Schluss, die nächste, also meine Kinder, haben die Lektion daraus gelernt. Für das Leben lesen, lesen um zu lernen. Darum stehe ich da.

{12} Ich unterscheide zwischen technischer, funktionaler und intertextueller Mitautorschaft. Die Mitautorin im technischen Sinn ist die ‚gute Gefährtin‘, die dem Dichter die Texte tippt, die Briefe schreibt, die Druckfahnen liest, von Martha Musils bis hin zu den Ghostwriterinnen Brechts. Meistens sagen die Autoren, ohne die Gefährtin wäre das Werk nicht entstanden, aber das ist nur eine rhetorische Form der Dankabstattung, in Wirklichkeit glauben die Dichter, dass sie das Werk allein geschaffen haben und die anderen bloß technische Dienste geleistet haben, deswegen technische Mitautorschaft, die Mitautorin im technischen Sinn ist austauschbar, sie ist in diese Rolle geraten, weil sie verfügbar war, als Lebenspartnerin, ihr Widerstand wäre als Illoyalität oder Liebesentzug gewertet worden.

{13} Bei der Mitautorin im funktionalen Sinn geht es um die Ausbeutung des Lebens als Stoff, die Lebens- und Liebespartnerin, ihr Leben und ihre Liebe eignet sich der Autor als Material für sein Schreiben an, das gemeinsame Leben und die gemeinsame Liebe, aber vermittelt durch die Stimme, die Erzählung, auch das Vorleben, so wie das Vorleben Marthas in Musils Schreiben. Die Weggefährtin geht ihren Weg in die Schrift des Lebensgefährten, sie wird zur literarischen Figur, das ist jetzt ihre Funktion, so wie Ingeborg Bachmann 1958-1962 die Gefährtin von Max Frisch war, in dem Roman Mein Name sei Gantenbein 1964 schon zur Figur und Funktion geworden. Mag sein, dass sie es aushält, Figur und Funktion geworden zu sein, und weiter Geliebte bleibt, und weiter liebt, sich unterwirft, die Funktion annimmt, ja sogar mit Stolz, wie Martha Musil; mag sein, dass ihr Stolz (und die Zeit) es der Gefährtin verbieten, diese Degradierung zur literarischen Funktion anzunehmen, mag sein, dass sie selbst Waffen trägt, wie Ingeborg Bachmann, und zurück schreibt.

{14} Damit sind wir allerdings bereits beim dritten Typ angelangt, der Mitautorin im intertextuellen Sinn. In diesen Fällen hat die Liebe zu den Waffen gegriffen, die Liebenden schreiben sich an. Es muss aber nicht immer bösartig dabei zu gehen (siehe Ernst Jandl und Friederike Mayröcker). Der Terminus ‚Intertextualität‘ ist ja so schwammig, dass er auf fast jede Form literarischer Beziehung passt. In diesem Fall aber, dem gegenseitig aufeinander Sich-Beziehen von Autor und Autorin, die auch in Liebe einander verbunden sind, oder es einmal waren, in ihren Texten, passt er wirklich. Die Voraussetzung für diese literarische Variante des Liebesspiels ist die Autorschaft beider, die Emanzipation der Mitautorin im bloß technischen Sinn oder im funktionalen Sinn zur Autorin. Die intertextuelle Mitautorschaft hat Martha Musil nie angestrebt, eine Spur höchstens führt vielleicht von ihren Zeichnungen zu Musils Texten. Ingeborg Bachmann aber war bereits früh als Autorin emanzipiert und hat den Männern, die sie vielleicht liebte und mit denen sie lebte, geschrieben, aber nicht bloß Briefe, sondern sie hat sie geschrieben, also in Schrift verwandelt, für ihre erzählerischen Fiktionen fiktionalisiert, Bares mit Barem heimgezahlt, und sie hat das intertextuelle Spiel mitgespielt, mit Anspielungen auf Anspielungen in den Texten der Männer reagiert, vielleicht schon mit dem Kärntner Goethe Josef Friedrich Perkonig in den unveröffentlicht gebliebenen Briefen an Felician, mit Paul Celan in den Briefen und Gedichten beider, mit Hans Weigel in seinem und ihrem Roman, mit dem Komponisten Hans Werner Henze in kongenialer Mitautorinnenschaft durch die Librettos zu seinen Kompositionen und in schmerzensreicher Produktivität gegen Max Frisch.

{15} Mit Robert Musil verbindet Ingeborg Bachmann ein sehr enges Band der Intertextualität; das zu beschreiben ist heute nicht meine Aufgabe, es handelt sich nicht um Mitautorschaft im definierten Sinn. Klagenfurt, die Geburtsstadt der beiden, ist in dieser Beziehung nicht mehr denn ein ‚Ort für Zufälle‘. Von den vielen Bezügen, die bekannt sind und in der Bachmann-Literatur beschrieben, und die von der philosophischen Dissertation beider und dem Fortschreiben der Musil’schen Utopien durch Bachmann, der Utopie des ‚anderen Zustands‘ und der Utopie von Kakanien, dem Schreiben und Sterben an einem Torso gebliebenen riesigen Romanprojekt, das Liebes- und Gesellschaftszerfall in einem literarischen Laboratorium abbildet, im Allgemeinen, bis zur Neuerzählung der inzestuösen Geschwisterreise aus weiblicher Perspektive im Speziellen reichen, gelüstet es mich aber doch einen einzigen Aspekt herauszustreichen: Bei der Lektüre der umfangreichen Korrespondenz des Musil-Herausgebers Adolf Frisé mit dem Verleger Heinrich Maria Ledig-Rowohlt ist mir ein Brief vom 7. Juni 1954 sozusagen aufgestoßen, aus dem die Rolle von Ingeborg Bachmann als Mit-Entdeckerin des vergessenen Robert Musil in den 1950-er Jahren durchscheint. Anders lässt sich kaum erklären, weshalb sich Frisé nach seiner ersten Herausgeber-Großtat, der Veröffentlichung der Nachlassfortsetzung von Musils Mann ohne Eigenschaften im Jahr 1952, durch das „Fräulein Bachmann“ und ihr dann mehrfach gesendetes Radioskript 1954 zunächst plagiiert fühlte, in seinem Anspruch, für die Rezeption Musils allein maßgeblich zu sein, herabgesetzt.

{16} Nicht nur in ihrer schriftstellerischen Praxis spielt Mitautorschaft eine bedeutende Rolle, die ‚Mitautorin‘ erscheint auch in Ingeborg Bachmanns erzählerischem Ouevre als Figuration. Dabei kommt es aus Gender-Perspektive zur Umkehrung, ähnlich wie im Fortschreiben des Italienreise-Narrativs Musils durch Bachmann. Während bei Musil in seinem berühmten Nachlassfragment Anders-Agathe-Reise (auch als Reise ins Paradies bezeichnet, das südliche, mediterrane Exterieur, die antiken Kulturreste, die Küstenlandschaft, das Meer, und die Meeresbewohner, mit dem dramatischen Verlauf der Liebesbeziehung gespiegelt – die Liebe funktioniert nicht, es endet alles in Kot und Erbrechen – aus der Perspektive von Anders, dem Mann, erlebt wird, treffen die Simultandolmetscherin Nadja und ihr Begleiter Ludwig Frankel, auf dasselbe süditalienische Exterieur, dieselben antiken Kulturreste, die selbe Küstenlandschaft, dasselbe Meer, und auch die Fische sind wieder da, und die Spiegelung von Landschaft und Beziehung, wie von Musil abgeschrieben, erlebt von Nadja, in Simultan herrscht bei Bachmann am konsequentesten die weibliche Perspektive vor. Während Musil in seinen fünf Frauen-Erzählungen, schreibgeschichtlich vermittelt von der Stimme seiner Mitautorin Martha, in den Vereinigungen und den Drei Frauen, weibliche Perspektiven usurpiert hat (bis zur voyeuristischen Nachempfindung weiblichen In-Sich-Greifens) hat Ingeborg Bachmann in ihrer frühen Prosa männliche Perspektiven – nicht: usurpiert, nein, so lässt es sich nicht sagen – sie hat männliche Erzählpositionen besetzt, von ihren Erzählabsichten dazu gedrängt. Erst in ihrem letzten veröffentlichten Buch, im Erzählungsband Simultan, sind Bachmanns ‚Fünf Frauen‘ konsequent aus ihrer eigenen, der weiblichen Perspektive erzählt. Musil wiederum hat, von Villö Huszai in ihrer Dissertation mit dem Titel Ekel am Erzählen kongenial nachgewiesen, in der Novelle Tonka in einem gut kaschierten Sub-Text den Prozess der männlichen Usurpation der weiblichen Erzählperspektive minutiös nacherzählt.

{17} In dem Narrativ des Psychiaters Leo Jordan, der mit der Psyche seiner jungen Frau experimentiert und dem des Schriftstellers Anton Marek, der nicht zurück schreckt, die Geschichte mit seiner älteren Geliebten „zu verkaufen an ein breiteres Publikum“, diesen allgemeingültigen Fällen der Ausbeutung, kehrt sich die Verfügbarkeit Martha Musils um. Leo Jordan, dieser Inbegriff des männlich-Bösen, erstellt gemeinsam mit seiner Frau Franza eine wissenschaftliche Publikation über die Nürnberger Nazi-Ärzteprozesse; als Ko-Autorin von Jordan wird Franza von diesem aber ausgelöscht, d.h. ihre Rolle als Mit-Autorin im technischen Sinn wird vor der Öffentlichkeit verschwiegen, wie es damals im wissenschaftlichen Betrieb üblich ist (und auch heute noch trotz legistischer Gegensteuerungen vorkommt). Franza wird selbst zum Objekt von Jordans Schrift, sie „bildet nun selbst einen Text, den es zu deuten gilt“ (wie Britta Herrmann das gelesen hat), als psychiatrischer „‘Fall‘ in Jordans Stenokürzeln neu verschriftet“, als Mitautorin im funktionalen Sinn wider Willen. Jordan vergewaltigt seine Frau zwei Mal, physisch und durch die aufgezwungene funktionale Mit-Autorinnenschaft, an ihnen beiden zerbricht Franza.

„Und da sah ich, daß bei dem Dank an die Mitarbeiter, an Riedel und Prohaska und Emmi mein Name fehlte, es war nicht eigentlich das Fehlen des Namens, das ich bedauerte, nein, es war ein Signal für etwas anderes. Er wollte mich auslöschen, mein Name sollte verschwinden, damit ich danach wirklich verschwunden sein konnte. Und dann traf mich das noch einmal tiefer, denn wenn auch jeder Name überflüssig war und nicht mehr bedeuten konnte als eine Unterschrift, damit die Richtigkeit nachprüfbar war, so war es doch alles gewesen, was ich je sichtbar getan hatte, wofür ich außer für ihn gearbeitet hatte. Das hatte mich gehalten einige Jahre, hatte mich am Leben erhalten, meinen Eifer, meine Überzeugungen.“ [Ingeborg Bachmann: „Todesarten“-Projekt (Albrecht/Göttsche), Das Buch Franza, Jordanische Zeit, Textstufe IV.1, Bd. 2, S. 209]

{18} Auch Fanny Goldmann, Eka Kottwitz und Aga Rottwitz sind innerhalb der Fassungen dieses Romanprojekts wechselnde Konfigurationen der Mitautorin im funktionalen Sinn wider Willen. Die negativen männlichen Autor-Figuren, welche ihre Mitautorin in die Selbstzerstörung treiben, heißen Anton Marek, „im Burgenland aufgewachsen, worauf er sich viel zu gute hielt, wie die meisten Leute, die irgendwo geboren sind, als ein Niemand [..]“, und Jung, schlicht Jung. Beide Männer lassen sich von ihren um etliches älteren und gesellschaftlich sowie vor allem intellektuell weit überlegenen Lebensgefährtinnen, nachdem sie sich bei ihnen eingenistet haben, bei ihrer schriftstellerischen Arbeit helfen, beide betrügen die Frauen ungeniert, beide veröffentlichen in ihren Büchern, nachdem die Beziehung in Brüche gegangen ist, intime Details aus ihr. Die Fanny-Goldmann-Geschichte, im Wiener Künstler-Milieu angesiedelt, behandelt das Thema mit mehr Larmoyanz und weniger Präzision, überzeichnet in der Figur Marek dessen Charakter, wie es wörtlich heißt, als „gerissener kleiner Verbrecher“. Die Kottwitz/Rottwitz-Version besitzt eine Rahmhandlung mit Schauplatz Frankfurter Buchmesse im Herbst 1966, dadurch ist das Thema der aufgezwungenen Mitautorinnenschaft im funktionalen Sinn, an der die rote Gräfin, die „politisch links stehende“ deutsche Journalistin zerbricht, im literarischen Leben der 1960er Jahre verankert. Aber der Mechanismus der Zerstörung durch die aufgezwungene Mitautorinnenschaft wird letztlich in beiden Versionen nicht greifbar; woraus genau sich das Gift zusammen setzt, das Marek und Jung ihren verlassenen Geliebten in die Seele träufeln, bleibt in den Goldmann/Kottwitz/Rottwitz-Fragmenten un-erzählt.

{19} Der Roman Malina, 1971 bei Suhrkamp erschienen, erlaubt bekanntlich viele, sehr unterschiedliche Lektüren. Eine davon, in der einige andere zusammenliefen, bestünde in seiner Gesamt-Deutung als Roman der Mitautorinnen-Problematik schlechthin. Obzwar er später verfasst wurde als die anderen Todesarten-Fragmente, sollte er nach einer Aussage der Autorin doch die ‚Ouvertüre‘ der Todesarten bilden und die Figur Malina, die männliche Hälfte der Doppelfigur Ich/Malina, ist als Erzähler der weiteren Romane vorgesehen gewesen. Aus Zeitgründen verweise ich für diese Argumentation nur auf den Ausgang des Malina-Romans. Am Ende des dritten Romanteils mit dem Titel Von letzten Dingen hat das weibliche Ich, die Mit-Autorin, nach vielen teils verschlungenen, teils mühseligen Dialogen den Anspruch auf die Autorschaft an die männliche Erzählinstanz abgetreten, Malina, apostrophiert als „Magnifizenz […], Eure Herrlichkeit und Allmächtigkeit“ tritt die Alleinherrschaft an, übernimmt „die Geschichten, aus denen die große Geschichte gemacht ist“, er nimmt sie alle von ihr. Die Abdankung der Mitautorin, ihre Auslösung aus den Namensverzeichnissen ist nicht freiwillig erfolgt: „Es war Mord“. Der Mord an der Mitautorin am Romanausgang ist beileibe nicht bloß artifizielle meta-narratologische Virtuosität oder bloß ein erzähltechnischer Kunstgriff. In einem System struktureller Gewalt, einer Welt, in der „immer Krieg“ ist, „immer Gewalt“, immer Kampf“, „der ewige Krieg“, ist Autorschaft eine Form der Machtausübung. Das männliche Erzählen, das auf Steigerung und Spannung gerichtete phallische Erzählen, von Taten, immer irgendwelchen Heldentaten, das „erzählerische Rinnen“ (wie Musil einmal schreibt), das kommen muss, damit es auch einen Abschluss gibt, steht dem weiblichen Erzählen gegenüber, das zusammen und auseinander geht und nie aufhört. Insofern ist die Einmauerung des weiblichen Ich in Malina auch nicht endgültig, auch Malina wird resignieren, es ist besser, wir danken früh genug ab.

„Ich: (forte) Herr von Malina, Euer Gnaden, Magnifizenz! (crescendo) Eure Herrlichkeit und Allmächtigkeit, ich hasse Sie (fortissimo) Tausch mich meinetwegen um, tauschen wir ab, Euer Ehren! (tutti il clavicembalo) Ich hasse dich! (perdendo le forze, dolente) Bitte, behalte mich doch. Ich habe dich nie gehaßt.

Malina: Ich glaube dir kein einziges Wort, ich glaube dir nur alle Worte zusammen.

Ich: (dolente) Verlaß mich nicht! (cantabile assai) Du mich verlassen! (senza pedale) Ich wollte erzählen, aber ich werde es nicht tun. (mesto) Du allein störst mich in meiner Erinnerung. (tempo giusto) Übernimm du die Geschichten, aus denen die große Geschichte gemacht ist. Nimm sie alle von mir.“ [Ingeborg Bachmann: „Todesarten“-Projekt, Malina, Von letzen Dingen, Band 3.1, S. 688f.]

{20} Robert Musil ist früher abgedankt und Martha, seine Mit-Autorin, sein ‚verlängertes Mark‘, ‚die große Güte, gute Gefährtin‘, hat ihn überlebt; und ihr Schreiben nach seinem Tod, die Briefe, die sie an den 35 Jahre jüngeren Armin Kesser von Rom nach Zürich schrieb, beweisen, dass ihr die Mitautorinnenschaft letztlich gut getan hat. Musil brauchte seine Frau nicht nur dazu, dass sie ihm seine Texte abschrieb und im Kaffeehaus für ihn zahlte oder ihn in der Tramway auffing, wenn er wieder in Ohnmacht fiel; er hat seine Frau als Künstlerin, als Zeichnerin, als ihm kongenial anerkannt, sein Verhalten ihr gegenüber war über den Großteil der gemeinsamen Wegstrecke von Respekt und Partnerschaftlichkeit geprägt. Auch wenn sie als Erzählerin ihrer eigenen Geschichte in die Wand gemauert wurde wie das weibliche Ich in Malina, trat sie andererseits aus der Wand auch wieder hervor als das weibliche Ich in Robert Musils Schreiben, das er aus ihr nahm wie Evas Rippe. Am Ende wollte er die Geschichte des Raben schreiben (‚Rabe‘ nannte er seine Frau), dazu kam er nicht mehr, und er wollte, dass im Mann ohne Eigenschaften am Ende „die Führung auf Agathe“ übergeht, auch dieses Vorhaben blieb unerfüllt.

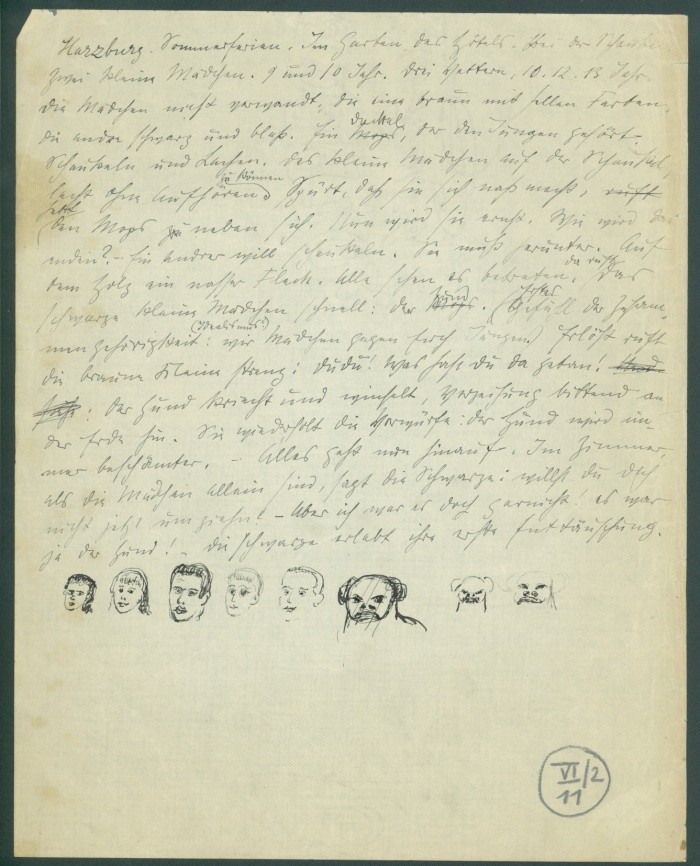

Martha Musil – die Zeichnerin

{21} Die Klagenfurter Ausgabe schreitet über Textgrenzen hinweg, indem sie die zufällig entdeckten intimen Briefe Martha Musils an ihren Mann 1915-1917 und Tagebücher mit persönlichsten Aufzeichnungen Musils an die Öffentlichkeit bringt. Selbst von Martha Musil heraus geschnittene und in ihren Mantel eingenähte Streifen finden ihren Weg wieder zurück in das Korpus. Es handelt sich um zwei Hefteintragungen Musil, eine vom 10. Juni 1913, in der sich Musil über die Eifersucht seiner Frau enttäuscht zeigte, in der anderen vom 6. November 1941 resümiert Musil seine Ehe. Die Streifen mit Musils Handschrift wurden 1980 im Zuge einer Reinigung von Martha Musils Mantel am damaligen Robert-Musil-Archiv in Klagenfurt gefunden, wohin dieser Mantel zu musealen Zwecken gelangt war. Dies hilft die Vollständigkeit der Klagenfurter Ausgabe zu begründen, in der vermutlich erstmalig in der Geschichte deutschsprachiger Editionen wirklich alles noch Existierende von einem Autor ediert ist: Rechtfertigt nicht gerade die Redaktion der Mitautorin Martha Musil mit der Schere die Vorgangsweise? Denn was Musil, der die Liebesbriefe auf einem Dachboden in Bozen zurückließ, und seine Witwe, die mit in ihren Mantel eingenähten Streifen aus Musils Tagebuch eine Art Gottesgericht veranstaltete, nicht veröffentlicht wissen wollten, ist von ihnen ja endgültig aus dem Verkehr gezogen worden.