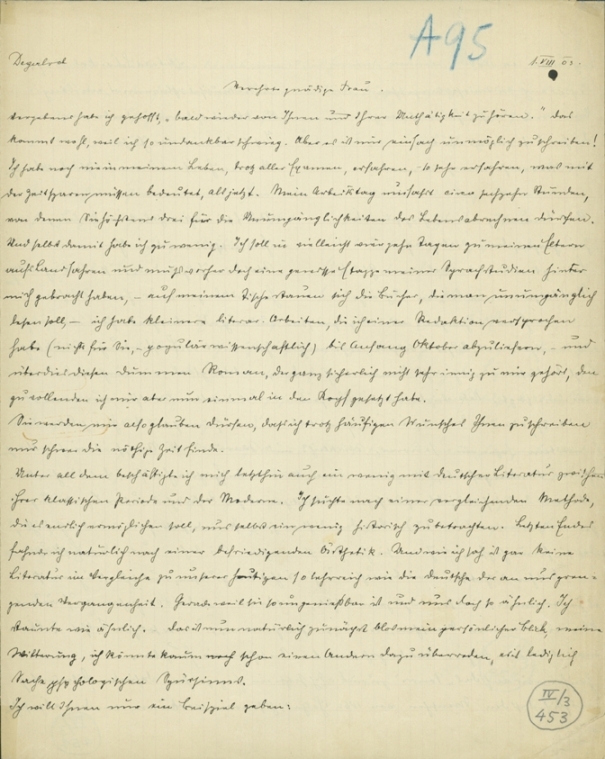

Korrespondenz 1903 – Verzeichnis

Robert Musil an Stefanie Tyrka

Datum: 1. August 1903

Ort: Degerloch bei Stuttgart / Graz

Typ: Briefentwurf

ÖNB – IV/3/453-455

Stefanie Tyrka-Gebell (?-1949) Briefpartnerin Musils 1902-1905

Verehrte gnädige Frau!

Vergebens habe ich gehofft, „bald wieder von Ihnen und Ihrer Untätigkeit zu hören.“ Das kommt wohl, weil ich so undankbar schwieg. Aber es ist mir einfach unmöglich zu schreiben! Ich habe noch nie in meinem Leben, trotz aller Examen, erfahren, – so sehr erfahren, was mit der Zeit sparen müssen bedeutet, als jetzt. Mein Arbeitstag umfaßt circa sechzehn Stunden, von denen Sie höchstens drei für die Unumgänglichkeiten des Lebens abrechnen dürfen. Und selbst damit habe ich zu wenig. Ich soll in vielleicht vierzehn Tagen zu meinen Eltern aufs Land fahren und muß vorher doch eine gewisse Etappe meiner Sprachstudien hinter mich gebracht haben, – auf meinem Tische stauen sich die Bücher, die man unumgänglich lesen soll, – ich habe kleinere literarische Arbeiten, die ich einer Redaktion versprochen habe (nichts für Sie, – populärwissenschaftlich) bis Anfang Oktober abzuliefern, – und überdies diesen dummen Roman, der ganz sicherlich nicht sehr innig zu mir gehört, den zu vollenden ich mir aber nun einmal in den Kopf gesetzt habe. Sie werden mir also glauben dürfen, daß ich trotz häufigen Wunsches, Ihnen zu schreiben nur schwer die nötige Zeit finde.

Unter all dem beschäftigte ich mich letzthin auch ein wenig mit deutscher Literatur zwischen ihrer klassischen Periode und der Moderne. Ich suchte nach einer vergleichenden Methode, die es endlich ermöglichen soll, uns selbst ein wenig historisch zu betrachten. Letzten Endes fahnde ich natürlich nach einer befriedigenden Ästhetik. Und wie ich sah, ist gar keine Literatur im Vergleiche zu unserer heutigen so lehrreich wie die deutsche der an uns grenzenden Vergangenheit. Gerade weil sie so ungenießbar ist und uns doch so ähnlich. Ich staunte wie ähnlich. – Das ist nun natürlich zunächst bloß mein persönlicher Blick, meine Witterung, ich könnte kaum schon einen Andern dazu überreden, es ist lediglich Sache psychologischen Spürsinns.

Ich will Ihnen nur ein Beispiel geben:

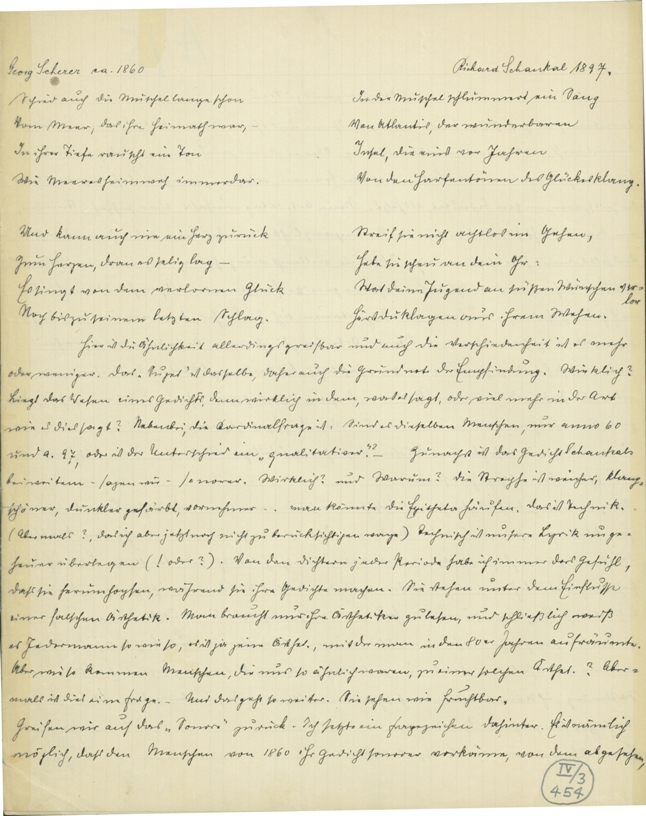

Georg Scherer, circa 1860

Schied auch die Muschel lange schon

Vom Meer, das ihre Heimat war, –

In ihrer Tiefe rauscht ein Ton

Wie Meeresheimweh

immerdar.

Und kann auch nie ein Herz zurück

Zum Herzen, dran es selig lag –

Es singt von dem verlornen Glück

Noch bis zu seinem letzten Schlag.

Richard Schaukal 1897

In der Muschel schlummert ein Sang

Von Atlantis, der wunderbaren Insel,

die einst vor Jahren

Von den Harfentönen des Glückes klang.

Streif sie nicht achtlos im Gehen,

Hebe sie scheu an dein Ohr:

Was deine Jugend an süßen Wünschen verlor

Hörst du klagen aus ihrem Wehen.

Hier ist die Ähnlichkeit allerdings greifbar und auch die Verschiedenheit ist es mehr oder weniger. Das „Sujet“ ist dasselbe, daher auch die Grundnot der Empfindung. Wirklich? Liegt das Wesen eines Gedichts denn wirklich in dem was es sagt oder viel mehr in der Art wie es dies sagt? Nebenbei, die Kardinalfrage ist: Sind es dieselben Menschen, nur anno 60 und anno 97, oder ist der Unterschied ein „qualitativer“? – Zunächst ist das {{Br 1 10}}Gedicht Schaukals bei weitem – sagen wir – sonorer. Wirklich? Und warum? Die Strophe ist weicher, klangschöner, dunkler gefärbt, vornehmer … man könnte die Epitheta häufen. Das ist Technik. (Abermals?, das ich aber jetzt noch nicht zu berücksichtigen wage.) Technisch ist unsere Lyrik ungeheuer überlegen (!oder?). Von den Dichtern jeder Periode habe ich immer das Gefühl, daß sie herumhopsen, während sie ihre Gedichte machen. Sie stehen unter dem Einflusse einer falschen Ästhetik. Man braucht nur ihre Ästhetiken zu lesen, und schließlich weiß es Jedermann sowieso, es ist ja jene Ästhetik, mit der man in den 80er Jahren aufräumte. Aber wieso kommen Menschen, die uns so ähnlich waren, zu einer solchen Ästhetik? Abermals ist dies eine Frage. – Und das geht so weiter. Sie sehen wie fruchtbar.

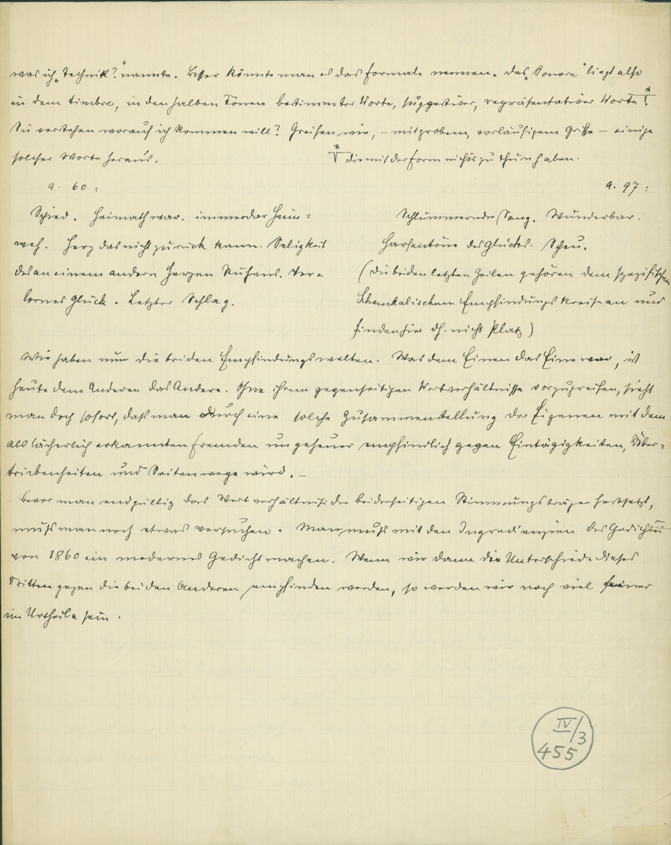

Greifen wir auf das „Sonore“ zurück. Ich setzte ein Fragezeichen dahinter. Es ist nämlich möglich, daß den Menschen von 1860 ihr Gedicht sonorer vorkäme, von dem abgesehen, 3 was ich „Technik?“ nannte. Besser könnte man es das Formale nennen. Das „Sonore“ liegt also in dem Timbre, in den halben Tönen bestimmter Worte, suggestiver, repräsentativer Worte, die mit der Form nichts zu tun haben. Sie verstehen worauf ich kommen will? Greifen wir, – mit grobem, vorläufigem Griffe – einige solcher Worte heraus.

a. 60:

Schied. Heimat war. Immerdar Heimweh. Herz das nicht zurück kann. Seligkeit des an einem andern Herzen Ruhens.

Verlorenes Glück. Letzter Schlag.

a 97:

Schlummernder Sang.

Wunderbar. Harfentöne des

Glücks. Scheu.

(Die beiden letzten Zeilen gehören dem spezifischen Schaukalischem Empfindungskreise an und finden sie daher nicht Platz.)

Wir haben nun die beiden Empfindungswelten. Was dem Einen das Eine war, ist heute dem Anderen das Andere. Ohne ihrem gegenseitigen Wertverhältnisse vorzugreifen, sieht man doch sofort, daß man durch eine solche Zusammenstellung des Eigenen mit dem als lächerlich erkannten Fremden ungeheuer empfindlich gegen Eintägigkeiten, Übertriebenheiten und Seitenwege wird. –

Bevor man endgültig das Wertverhältnis der beiderseitigen Stimmungsträger festsetzt, muß man noch etwas versuchen. Man muß mit den Ingredienzien des Gedichtes von 1860 ein modernes Gedicht machen. Wenn wir dann die Unterschiede dieses Dritten gegen die beiden Anderen empfinden werden, so werden wir noch viel feiner im Urteile sein.