Korrespondenz 1905 – Verzeichnis

Robert Musil an Stefanie Tyrka

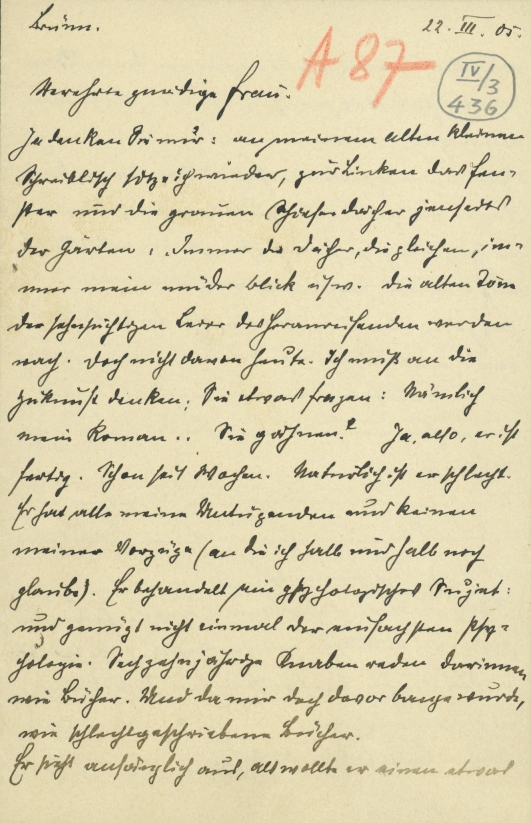

Datum: 22. März 1905

Ort: Brünn / Graz

Typ: Briefentwurf

ÖNB – IV/3/436-439

Stefanie Tyrka-Gebell (?-1949) Briefpartnerin Musils 1902-1905

Es handelt sich um die Briefversion eines autopoetologischen Textes zum Roman Die Verwirrungen des Zöglings Törleß mit dem Herausgebertitel „Ein Roman nicht ganz gewöhnlicher Art“. In diese mündet die Briefversion mit dem letzten Blatt.

Verehrte gnädige Frau!

Ja denken Sie nur: An meinem alten kleinen Schreibtisch sitze ich wieder, zur Linken das Fenster und die grauen Schieferdächer jenseits der Gärten. Immer die Dächer, die gleichen, immer mein müder Blick und so weiter. Die alten Töne der sehnsüchtigen Leier des Heranreifenden werden wach. Doch nicht davon heute. Ich muß an die Zukunft denken: Sie etwas fragen: Nämlich mein Roman… Sie gähnen? Ja also, er ist fertig. Schon seit Wochen. Natürlich ist er schlecht. Er hat alle meine Untugenden und keinen meiner Vorzüge (an die ich halb und halb noch glaube). Er behandelt ein psychologisches Sujet: und genügt nicht einmal der einfachsten Psychologie. Sechzehnjährige Knaben reden darinnen wie Bücher. Und da mir doch davor bange wurde, wie schlecht geschriebene Bücher.

Er sieht anfänglich aus, als wollte er einen etwas perversen Knaben sezieren, der von der aufdrängenden Pubertät zerrissen wurde. Wie gesagt anfänglich!

Schickt man sich aber in Gottes Namen in das Sujet und gedenkt es zu tolerieren, wenn nur die Zeichnung geistreich ist: ja da zerfließt es auf einmal, zerflattert, verflaut.

Das gute, tolerante, literarische Publikum wird enttäuscht sein. Man wird sagen, es gebricht hier an der Fähigkeit, ein zwar gewagtes aber immerhin einiges versprechendes Thema auch durchzuführen.

Überdies wird man Dinge finden, „die doch gar nicht in einen Roman gehören.“ Einen Exkurs über irrationale Zahlen und dergleichen.

Mit einem Wort: Dieser Roman, der sich nur an ein geistreiches Publikum wenden kann, wird gerade in den Augen dieses geistreichen Publikums verfehlt erscheinen.

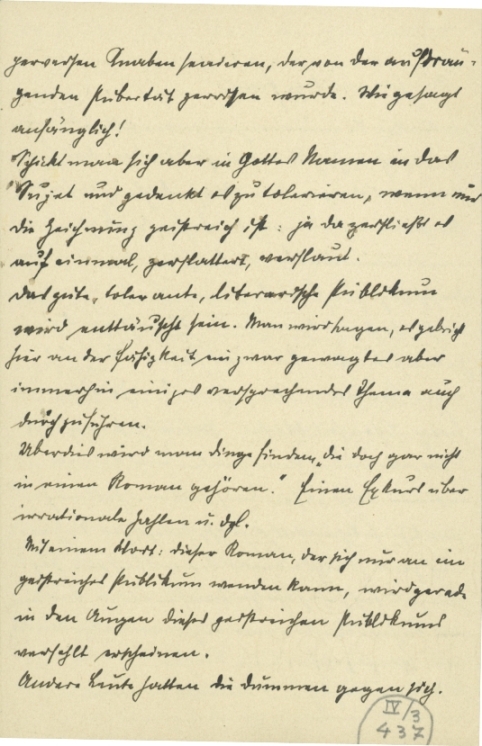

Andere Leute hatten die Dummen gegen sich. Das ist ein Vergnügen. Geistreichen zu mißfallen ist mißlich, ja gefährlich. Denn geistreich sein ist schwer und ist man es einmal in irgend einer Weise, so ist man doppelt konservativ gegenüber neuartigen Zumutungen.

Was soll man nun tun, wenn man das gar nicht angestrebt hat, was man verfehlt zu haben scheint?

Die Zeichnung der Charaktere ist stilisiert, alles auf die kürzeste Linie zusammengefaßt, keine vollen Menschen dargestellt, sondern jeweils nur deren Schwerlinie.

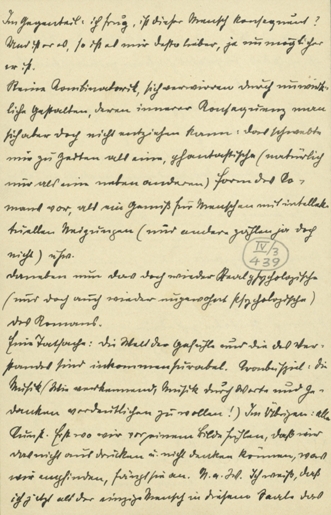

Das würde noch gut zum „psychologischen Roman“ stimmen. Gleich aber geht es um einen Schritt weiter. Es findet sich keine reale Psychologie, wenigstens ist sie ganz ohne Interesse, willkürlich, dilettantisch behandelt. Es finden sich höchstens psychologische Elemente und diese werden nach Gutdünken kombiniert. Die psychologischen Schwerlinien gehören mehr oder minder konstruierten Figuren an. Mir kam nie der Gedanke, ist dieser Mensch so auch möglich? Im Gegenteil: ich fragte, ist dieser Mensch konsequent? Und ist er es, so ist es mir desto lieber, je unmöglicher er ist.

Reine Kombinatorik, sich verwirren durch unwirkliche Gestalten, deren innerer Konsequenz man sich aber doch nicht entziehen kann: Das schwebte mir zu Zeiten als eine phantastische (natürlich nur als eine neben anderen) Form des Romans vor, als ein Genuß für Menschen mit intellektuellen Neigungen (und andere zählen ja doch nicht) und so weiter.

Daneben nun das doch wieder Realpsychologische (und doch auch wieder ungewohnt Psychologische) des Romans.

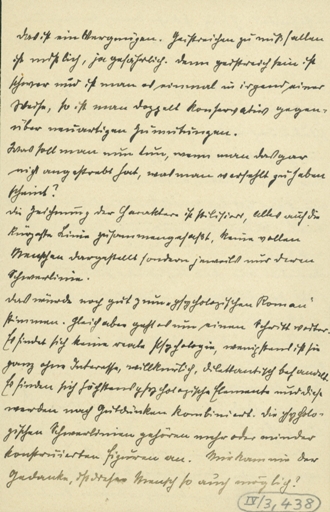

Eine Tatsache: Die Welt der Gefühle und die des Verstandes sind inkommensurabel. Kronbeispiel: die Musik (wie verkennend, Musik durch Worte und Gedanken verdeutlichen zu wollen!). Im Übrigen: alle Kunst. Erst wo wir vor einem Bilde fühlen, daß wir das nicht ausdrücken und nicht denken können was wir empfinden, fängt sie an. Mit anderen Worten. Ich weiß, daß ich jetzt als der einzige Mensch in diesem Saale das Bild erfasse und ich weiß nicht wie und womit. Ich kann meinen Eindruck nur mit ganz uneigentlichen Worten mitteilen. Und doch ist die Sicherheit des Erfassens ganz unbeschreiblich stark. Wieder mit anderen Worten, es ist, als ob ein Mensch in mir wäre, mit dem dieses Bild spricht, den es augenblicklich in seine Kreise zieht und so weiter. Und daß mein eigentlicher Mensch, als den ich mich besitze, (und zu besitzen glauben wir uns eben nur, soweit wir uns verständlich fassen können) gerade nur den Schatten davon erfaßte.

Das Ich wird förmlich zerspalten, es gewinnt einen doppelten Boden und durch die trüben Gläser des ersten und bisher alleinigen sieht man geheimnisvolle Bewegungen ohne sie sich deuten zu können.

Ich finde darin Tragik. Ich machte sie zum eigentlichen Vorwurf meines Buches und nannte es „Die Verwirrungen des Zöglings Törleß“.

Einen Roman nicht ganz gewöhnlicher Art – mit Fehlern behaftet, aber einer neuen Weise zu schreiben zustrebend – teilweise Fehler mit Absicht nicht vermeidend, als gegenüber dem Ziele belanglose.