EIGENSCHAFTEN

Große Literatur lebendig gemacht

Das Musil-Projekt der 12. Klassen FWS Graz und Waldorfschule Karl Schubert

Frühjahr 2025

Abschlussbericht von Ulrich Eise

Was hat ein österreichischer Jahrhundertroman mit dem Schulalltag zu tun? Eine ganze Menge – das zeigten die 12. Klassen der Freien Waldorfschule Karl Schubert Graz und der Freien Waldorfschule Graz-Messendorf eindrucksvoll in ihrem gemeinsamen Literaturprojekt rund um Robert Musils Der Mann ohne Eigenschaften.

Der Roman spielt 1913 in Wien, der Hauptstadt der k.u.k. Monarchie – von Musil ironisch „Kakanien“ genannt –, kurz vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Die Handlung folgt dem Protagonisten Ulrich, der an der sogenannten „Parallelaktion“ teilnimmt – einer patriotischen Initiative zur Vorbereitung des 70-jährigen Thronjubiläums von Kaiser Franz Joseph, die jedoch im realen Zeitraum von 1913 bis 1914 stattfindet.

Der Titel Der Mann ohne Eigenschaften bezieht sich auf die Hauptfigur Ulrich, der – wie ein Rennpferd ohne besondere Merkmale – keine festgelegten Charaktereigenschaften, Überzeugungen oder festen Ziele besitzt. Der Vergleich mit einem Rennpferd stammt aus Kapitel 13 und ist ironisch gemeint: Ulrich wird dort als jemand vorgestellt, der alle Fähigkeiten hätte, um „etwas zu werden“ (Ingenieur, Offizier, Forscher…), aber nicht weiß, was er sein will. Man könnte ihn – so Musil – auch ein „Rennpferd ohne Rennbahn“ nennen.

Bedeutung des Titels:

- „Ohne Eigenschaften“ heißt nicht, dass Ulrich nichts kann, sondern dass er keine festgelegte Identität hat.

- Er lebt reflektierend, denkt viel nach, versucht ständig, sich und die Welt nicht festzulegen, sondern offen zu halten.

- Der Titel ist also eine Kritik an einer Gesellschaft, die Menschen auf Eigenschaften, Rollen oder Funktionen reduziert.

Im Rahmen des Deutschunterrichts wagten sich die Schülerinnen und Schüler an dieses sprachlich wie gedanklich anspruchsvolle Werk – und gingen dabei weit über die klassische Schullektüre hinaus. In Kooperation mit Walter Fanta und dem Musilmuseum Klagenfurt entstand ein kreatives, lebendiges und tiefgründiges Projekt, das Musils Ideenwelt in die Gegenwart holte.

Ein zentrales Element des Projekts war die intensive Auseinandersetzung mit den Hauptfiguren des Romans. Jeder Schülerin übernahm eine Rolle – etwa Ulrich, Agathe, Diotima oder Moosbrugger – und stellte sich drei grundlegende Fragen, die zum Herzstück der literarischen Arbeit wurden:

- Was ist das Lebensprinzip dieser Person?

- Was ist das Ende dieser Person – wie geht der Roman in Bezug auf sie aus?

- Wie sähe diese Person heute, im Jahr 2025, aus?

Diese Fragen eröffneten überraschende Perspektiven: Sie forderten nicht nur analytisches Denken, sondern auch Einfühlungsvermögen, Vorstellungskraft und die Fähigkeit, literarische Figuren auf das eigene Leben zu beziehen. In Schreibwerkstätten, Szenenproben und Reflexionsrunden entstanden poetische Texte, Essays, Collagen und Inszenierungen, die den Roman aus ganz neuen Blickwinkeln beleuchteten. Dabei wurde Literatur erfahrbar – nicht als Pflichtübung, sondern als Raum zum Denken, Fühlen und Gestalten.

Einige Ergebnisse

Leona = Magdalena schweyer

agathe = amelie gross

Wie fühlt es sich an, im Halbschatten zu sein?

Aufgewachsen in einer gebrochenen Familie, der Bruder weggelaufen, die Mutter gestorben, der Vater vertieft in die Arbeit, bis auch diese ihn unter die Erde bringt.

Aber ein Teil muss das ganze doch zusammenhalten? Wenigstens versuchen die Familie zusammenzubringen, auch wenn es nicht einfach ist, auf den Bruder zu stoßen, der einen einst im Stich ließ. Doch kann man ihn wirklich beschuldigen? Einer von uns hat es geschafft, voranzukommen, ein Leben aufzubauen.

Da spricht aus dem zurückgelassenen Teil wohl der Neid, nach einem gelebten Leben. Ein Mensch in der Gesellschaft zu sein, nicht nur ein weiterer Statist, der das Allgemeinbild aufrechterhält.

Doch Bruder bleibt Bruder. Und auch der wild und frei gelebte Geist braucht manchmal einen Rat. Also kommt er zurück zu diesem Teil, der die Stütze der Familie darstellt, die schon lange zerfallen ist. Anfangs ist man wieder vereint. Meint den zweiten Teil wieder gefunden zu haben. Und dann beruft diese Hälfte den anderen Teil als ihr angehörig. Man sei die Eigenliebe des Gegenübers und dennoch steht man nicht im Vordergrund. Nur ein Vergissmeinnicht in einem botanischen Garten. Ein schöner Gedanke von einer der beiden Personen aus betrachtet. Und diese Person ist nun mal der Bruder. Also bildet die Stütze der Familie, nun da diese nicht mehr vollständig ist, den Schlussstein für das Haus des Bruders und bewahrt vor dem Einsturz. Doch ist somit nicht beider Einsturz gesichert? Das vollständige Gewicht beider führt zur Stabilität, ein natürliches Zusammenspiel wie auch der Vogel am Rücken des Büffels. Vielleicht ist die Wiederkehr des Bruders somit gar keine Qual, sondern eine Vollendung. Wie die Vollendung des Schattenbildes, denn es braucht einen weiteren für die andere Hälfte des Halbschattens.

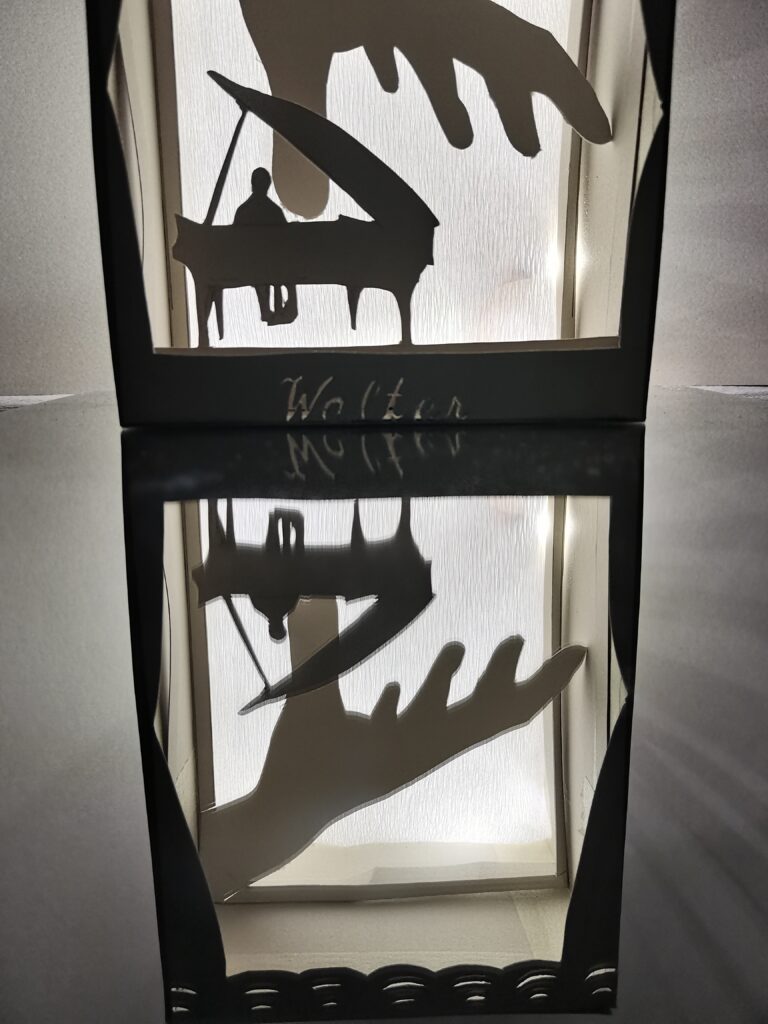

Walter = Mutong li

„Walter war furchtsam, und die Erscheinungen, die er an sich wahrnahm, hinderten ihn auch sehr, denn sie waren scheinbar so unabhängig von seinem Willen, daß sie oft auf ihn den Eindruck eines beginnenden geistige Verfalls machten.“

„Auch Walter, obgleich er in besseren Jahren über solche Lehren zu lachen vermocht hatte, kam, als er es selbst mit ihnen zu versuchen begann, bald auf ihre großen Vorteile. War bis dahin er arbeitsunfähig, so war jetzt die Zeit unfähig und er gesund. Sein Leben, das zu nichts geführt hatte, fand mit einemmal eine ungeheure Erklärung, eine Rechtfertigung in säkularen Ausmaßen, die seiner würdig war, ja es nahm geradezu die Art eines großen Opfers an, wenn er den Stift oder die Feder in die Hand nahm und wieder weglegte.“

„Er benützte die Ausrede, daß die Brutalität, die er begehe, sein Recht als Gatte sei, um sich weiter zu betäuben.“

Bonadea = laura raso